发布日期:

2024年08月30日

村里有座“博物馆”

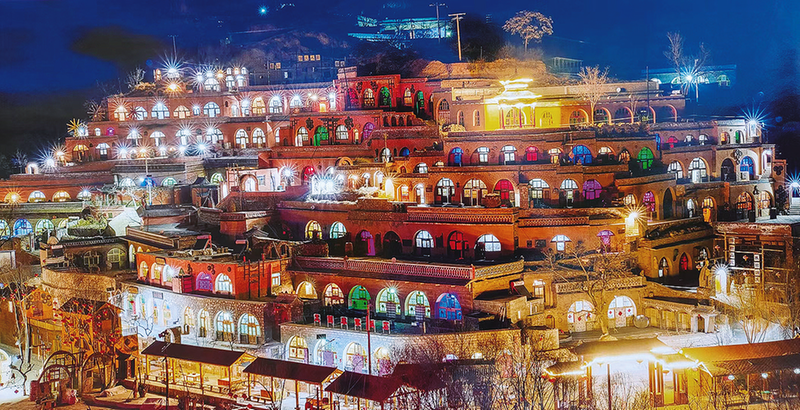

8月9日,夜幕降临,灯光亮起,赤牛坬村这座没有围墙的博物馆充满了浓浓的烟火气。

8月9日,夜幕降临,灯光亮起,赤牛坬村这座没有围墙的博物馆充满了浓浓的烟火气。  地平线下的柏社村地坑窑。(采访对象供图)

地平线下的柏社村地坑窑。(采访对象供图) 本报记者 赖雅芬 黄敏 文/图

看稼穑桑麻、田野星空;听鸡鸣犬吠、蛙叫蝉鸣……乡村是什么?是希望的田野,是大自然的课堂,是一座包罗万象的“博物馆”。

一方水土孕育一方文化。这几年,“博物馆热”从城市延伸到乡村,各式各样的乡村博物馆逐渐增多。在三秦大地,曾是“稀罕物”的博物馆打通了公共文化服务的“最后一公里”,走进了乡野田间,走到了百姓身边。这些隐藏在青山绿水间的“博物馆”,用老物件记录乡愁,以旧时光温润人心,将一方水土的故事娓娓道来。

1 打破围墙壁垒 既有烟火气又有文艺范

陕北的黄河岸边,有一座没有围墙的“博物馆”。

在这里,蓝天白云、田野星空是“博物馆”的布景;鸡鸣犬吠、呐喊吆喝是“博物馆”的音乐;袅袅炊烟、参差人家是“博物馆”的展品;就连生活在村里的人们,也是“博物馆”最优秀的讲解员……这里就是佳县坑镇赤牛坬村。

8月9日,赤牛坬村和往常一样热闹。一大早,村民高思茂就收拾妥当了。“再过一会儿,游客就来了,可不能让人家等咱。”挎上扩音器、拿着小旗子,高思茂出门了。

穿过整洁的村道,沿着地势而上,最高处就是村里的民俗博物馆。这是陕北唯一成规模的民间自建仓储式博物馆,也是全国最具特色的陕北民俗博物馆,更是赤牛坬村这座乡村“博物馆”的核心所在。

走了十多分钟,高思茂头上是细细密密的汗。趁着时间还早,他在院里的石碾上坐定,从包里掏出一把扇子扇了起来。

73岁的高思茂是名退休教师,也是村里的义务讲解员。“自打十多年前这个博物馆建成后,我就一直在这里讲解。”高思茂说,馆里展出的15万余件锄头、镰刀等老物件,都是满满的“乡愁”。

“歇够了,干活!”瞅着不远处有人顺着台阶往上走,高思茂收起扇子赶忙迎了上去。跟随他的脚步,仿佛进入了一个“浓缩版”的农耕时代,眼前是各式各样的传统农具。从粗糙的木犁到生锈的铁镰,从厚重的石磨到锋利的铁叉,甚至是布衣、皮袄,或是水车、碾盘等老物件,都在这里有了一席之地。

与传统的博物馆不同,赤牛坬村民俗博物馆由内而外都是典型的黄土高原窑洞。置身其中,一条长长的套洞将各个窑洞巧妙连接,一件件“村味”浓郁的老物件整齐地排列在馆内。每进入一个展区都有一种“穿越时空”的错觉。

“这些古朴粗犷的老物件,处处都在诉说着厚重踏实的黄土气韵,充满了浓浓的烟火气。”从渭南慕名而来的游客岑健明看得津津有味,不时拿起手机拍照。

在赤牛坬村,既可以感受到悠长久远的旧时光,也可以领略到村美人和的新风景。漫步村中,远处是苍莽群山,近处是蜿蜒河水。沿着山势聚集的窑洞群、挨着村道开起的农家乐,还有广场上不时传来的高亢歌声,形成了一幅山水氤氲的乡村新画卷。

这两年,赤牛坬村在保持传统风貌的同时,不断挖掘和保护民俗文化,发展乡村旅游。随着“岁月遗迹”变为“致富资源”,这个黄河岸边的小山村吸引了越来越多的人。

就像岑健明所说:“小小的赤牛坬村,来过一次,就会‘住’进人的心里。”

2 融入艺术元素 既有乡土味又显时尚感

乡村博物馆镌刻着乡愁记忆与文化基因,通过一个个老物件、一张张老照片,将原汁原味的乡村气息保存展示,乡村韵味十足;乡村博物馆也可以携带“时髦”基因,通过精巧的设计、大胆的创新,将影影绰绰的乡土记忆幻化成真,高级感拉满。

在西安市鄠邑区余下镇就有一家这样的博物馆——丝路国际雕塑艺术园。这是一个集雕塑艺术创作和匾额文化展览于一体的文化艺术园区,不仅坐落在乡村,而且所陈列的展品和讲述的故事也都是这片土地上“长”出来的。

初秋的午后,丝路国际雕塑艺术园景色更美。步入园区,保留着村民记忆的火车专列、形态各异的雕塑模型,在青草与晴空的衬托下更具怀旧氛围。不远处的草坪上,一群艺术学院的学生正在老师指导下,拿着手中的工具认真地描摹雕刻。

沿着砖红色的小路往前走,就到了丝路国际雕塑艺术馆。展厅一楼,一座座展台上错落有致地摆放着造型各异的雕塑作品;展厅顶部,镶嵌在铁架中的吊灯亮着橘色的光,营造出一种超凡脱俗的艺术氛围;展厅拐角,一棵用木栅栏围起来的竹子绿意盎然,主干在馆内,枝叶则巧妙地伸向天空。

如果说丝路国际雕塑艺术馆的格调是“阳春白雪”,那么一墙之隔的西安市华夏匾额博物馆则是地道的“下里巴人”。糊着黄泥的墙上,一块块带着历史印记的匾额整齐排列,就像一个个微型的历史剧场,上演着各自的时代风云。

“两座馆是完全不同的两种风格,一个充满乡土味,一个有点时尚感,不过在空间布局上都花了不少心思。”园区主理人张金平告诉记者,“在规划和建设过程中,我们始终将文化教育和科普教育相结合,将专业实训、文化熏陶相融合,最终把这里改造成了一个大家都喜欢来的地方。”

然而谁能想到,这样一个“又土又潮”的园区,前身竟然是一座乡村养殖场。经过“大变身”后,这里已成为周边村民休闲的好去处,还有不少城里的游客专门在周末驱车而来。

“就像这列蒸汽火车,曾带着村民走出大山看世界,现在陈列在这里,不但承载着人们的乡愁记忆,也为整个园区增添了一丝怀旧氛围。”张金平说,游客不仅可以在火车车厢里喝茶聊天,还能在两座博物馆吸收艺术养分,为“终南山下的诗意生活”增添生动注脚。

在张金平看来,乡村博物馆更接地气,更富有人文情怀。它们在田间地头“破土而出”,成为广袤乡村多姿多彩的人文风景。

3 蕴藏文化密码 既有建筑美又具实用性

一座博物馆,一卷乡村史。当家门口的“博物馆”蕴藏了文化密码,原本平凡的村落也有了不一样的内涵。

“上山不见山,入村不见村,平地起炊烟,忽闻鸡犬声。”这首民谣生动地描绘了“天下地窑第一村”——三原县新兴镇柏社村的独特景观。

这里是一座古老的关中古村落,更是一座神奇的人居博物馆。每一个初来乍到的人,都会因为这样的奇景感到诧异和好奇。而一旦走进地平线之下的院落,又会因为那脑洞大开的设计而爱上这里。

7月29日,吃罢午饭后,80岁的左勇超拿着收音机,坐在窑门口的小凳上听秦腔。

“咱这个院子四面都是窑洞,冬暖夏凉,住着美得很。有的窑洞里还有套间,一间连一间,就像迷宫一样。”左勇超是地地道道的柏社人。打他记事起,父辈们就在这四四方方的地坑窑里生活。

这是一处经历过风霜的关中民居。一路下坡走进院内,一座传统的窑洞四合院映入眼帘:古朴典雅的木门、泥灰刷白的墙壁、老砖砌筑的窑檐……无不彰显着这里的“泥土味”和年代感。

“地坑窑又叫地窑,建的时候往往是就地取材,从平地向下取土,挖一个正方形的地坑,再在地坑四壁挖成窑洞,一个下沉式的四合院就成形了。”左勇超强调道,“还要留其中一孔窑洞作为门洞,连着一个斜坡通道通往地面。”

柏社村始建于晋代,距今已有1600多年历史。目前,村内保留有传统的窑洞民居780院,其中下沉式窑洞四合院225院,是目前全国地窑最多、保留最为完整的村子,享有“天下第一窑”“中国生土建筑博物馆”的美誉。

作为一种古老而神奇的民居样式,柏社村的地坑窑不但装满了“人间烟火”、承载着文化底蕴,更以其独特的美学价值成为我国传统民居建筑中的一颗璀璨明珠。

“咱这地坑窑方圆结合,巧妙地与自然环境融为一体,体现了古代建筑‘天人合一’的思想,展示了一种和谐共生的生活态度和审美情趣。”柏社村党支部书记席刚说,每一座地坑窑都有一段历史,见证了村里的变迁和发展。

这两天,柏社村游人正多。村里的小路上,5万多株楸树郁郁葱葱,那一座座隐藏在林间的地坑窑更显神秘。踩着砖头铺就的小路慢悠悠地往下走,传入耳中的,不仅是那鸡犬相闻的人间烟火,更是那“地平线下”的生命律动。