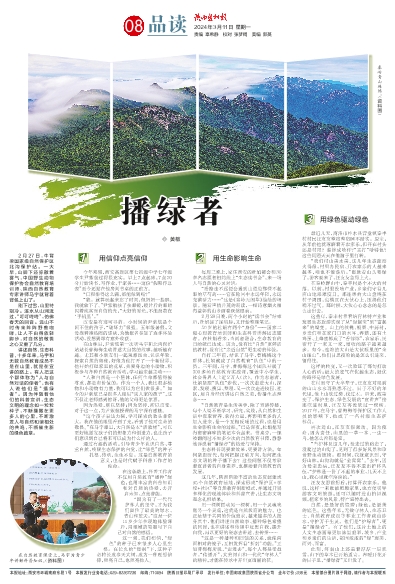

秦岭青山连绵。(资料图)

秦岭青山连绵。(资料图)

在自然教育课堂上,马宇为青少年讲解科普知识。(资料图)

在自然教育课堂上,马宇为青少年讲解科普知识。(资料图)

黄敏

2月27日,牛背梁国家级自然保护区北沟保护站。一大早,山脚下还弥散着雾气,中国野生动物保护协会自然教育培训师、陕西自然教育专家讲师马宇就背着背包上山了。

刚下过雪,山里特别冷。溪水从山涧流过,“叮叮咚咚”,仿佛春天的回音。远山不时传来阵阵野兽咆哮,让人不由得放轻脚步,对自然的敬畏之心又重了几分。

讲述自然、生态科普,十多年来,马宇和无数自然教育成员不是在山里,就是在宣讲的路上。有人把这个群体称为“人与自然对话的使者”,也有人说他们是“播绿者”。因为伴随着他们的科普宣讲,生态文明的理念如一粒粒种子,不断播撒在更多人的心里,不断激发人与自然和谐相处的共鸣,不断催生新的绿色篇章。

1 用信仰点亮信仰

今年寒假,西安高新区第七初级中学七年级学生尹紫航过得很充实。早上7点起床,7点30分开始读书、写作业、干家务……这份“假期作息表”至今还贴在他房间书桌的正前方。

“日程排得这么满,都能做到吗?”

“能。就算玩起来忘了时间,但妈妈一提醒,我就放下了。”尹紫航扶了扶眼镜,镜片后的眼睛闪着纯真而自信的光,“大好的时光,不能浪费在‘手机里’。”

改变是有迹可寻的。小时候的尹紫航是个闲不住的孩子,“破坏力”极强。五年级暑假,父母抱着凑热闹的想法,为他报名参加了森林体验活动,没想到却有意外收获。

在山林里,尹紫航第一次听马宇和北沟保护站站长曹梅梅生动讲述大自然的故事,越听越有趣。尤其和小朋友们一起观察昆虫、认识年轮、探索自然的奥秘,好像为他打开了一个新世界。他开始打理家里的花草,关爱身边的小动物,积极参与各种自然教育活动,学习越来越主动……

“人和自然是一个整体,任何生命都值得被尊重,都是有价值的。作为一个人,我比很多植物和小动物有力量,我可以为它们做很多。”如今的尹紫航已是很多人眼里“别人家的孩子”,这不仅让老师感到惊讶,他的父母更是惊喜。

因为热爱,所以坚持;因为坚持,所以改变。对于这一点,为尹紫航授课的马宇深有感触。

“这个孩子表达力强,学习探索的劲头非常大。我在他的眼里看到了光,看到了他对生命的敬畏。”在马宇眼里,大自然是本“活教材”,可以更好地激发孩子们的想象力和创造力,也让孩子们意识到自己将来可以成为什么样的人。

通过有趣的活动,引导青少年认识自然、尊重自然,唤醒生态保护的自觉,让“绿色”的种子扎根、传承,生生不息。这是自然教育的意义,也是时代赋予科普工作者的使命。

在这条路上,科普工作者不仅用自然教育“播种”绿色,也用丰富的科普知识和对自然的热爱,去开启未知、点亮潜能。

“因为有了一代代护林人的坚守,才为我们留住了最美的绿水、青山和蓝天。”这是一位11岁少年在现地体验课后,用稚嫩的笔墨写下自己对自然的感悟。

这一刻,我们相信,“绿色”的种子已在很多人心里生根。在长久的“浸润”下,这种子必将长成参天大树,成为一种理想信仰,照亮自己,也照亮他人。

2 用生命影响生命

每周三晚上,家住西安的杜娟都会和30多名志愿者相约线上“生态读书会”,来一场人与自然的心灵对话。

“沿路走不远便会遇到山道边那棵不起眼的草芍药……它在轮回中永远年轻,永远充满活力……”这是《秦岭无闲草》描绘的场景。随着声情并茂的朗读,一幅诗意烟火相得益彰的山乡画卷跃然眼前。

2月28日晚,两个小时的“读书会”结束后,杜娟揉了揉肩膀,又开始整理笔记。

50岁的杜娟有两个“身份”——国家二级心理教育培训师和生态科普讲解团志愿者。在杜娟看来,当两者融合,生命教育的目的就已达成。因为,没有比“自然”更鲜活的教材,没有比“亲近自然”更生动的体验。

自打三年前,结识了马宇、曹梅梅这个群体,杜娟就成了自然教育“队伍”中的一员。三年间,马宇、曹梅梅这个团队开展了300多场自然教育实践课,覆盖中小学生、社会各界人士近2万人(次)。作为志愿者,杜娟紧跟“队伍”步伐,一次次走进大山,探索、发现、搜集、整理,又一次次走进校园、社区,用自身经历讲述自然之美,传播生态理念……

“自然教育是生活美学,除了宣讲传播,每个人要不断学习、研究、实践,从自然和生活中汲取营养、获得力量,再影响更多的人加入进来,是一个互相反哺的过程,也是用生命影响生命的过程。”已是深夜,杜娟把写得密密麻麻的笔记本合起来。书桌旁,一摞被翻阅过不知多少次的自然教育书籍,静静地诉说着“播绿者”的热爱与坚持。

生态科普既要看效果,更要讲方法。如何紧跟时代,如何把握正确方向,如何把生态文明的种子播下去?这些问题不仅考验着宣讲者的自身素养,也推动着自然教育的发展。

这几年,陕西借助丰富的生态资源建成95个自然教育基地,探索形成“保护区+学校+社区”等自然教育创新模式,并通过开展多样化的现地体验和科普宣讲,让生态文明理念扎根结果。

用一棵树摇动另一棵树,用一个灵魂唤醒另一个灵魂,这就是自然教育的魅力。也正是基于共同的价值追求,越来越多的人投身其中,他们讲述自然故事、播种绿色希望的同时,也在讲述和传播中反思自我、提升自我,再以更好的姿态去讲述、去传播……

“这是一种播种和回馈的关系,就像两面相对的镜子,互相发挥着‘折射’功能。”正如曹梅梅所说,“走进去”,每个人都是受益者。“传播开”,大美河山和一代代“守林人”的精神,才能在传承中开出更绚丽的花。

3 用绿色驱动绿色

最近几天,商洛市柞水县营盘镇秦丰村村民汪友友整宿整宿睡不踏实。原来,从年前他就琢磨着开农家乐,但开在村头还是村尾?装修成啥样?“主打”啥特色?这些问题天天在他脑子里打转。

“我们村山美水美,这几年生态旅游火得很,村里办民宿、开农家乐的人越来越多,咱也不能落后。”眼瞅着山头要绿了,游客要来了,汪友友急得上火。

在秦岭群山中,秦丰村是个不大的村落。以前,村里没啥产业,乡亲们守着几亩山地艰难度日。那连绵的大山盘绕在村子周围,也横亘在大伙心上,压得他们喘不过气。那时候,大伙心心念念的是怎么走出去。

这些年,秦丰村靠着培育林特产业和发展生态旅游实现了从“绿起来”到“富起来”的蝶变。山上的核桃、板栗、中药材,乡亲们种在家门口的木耳、香菇,还有土鸡蛋、土蜂蜜都成了“香饽饽”,农家乐、民宿开了一家又一家,增收的路子越来越多。如今,连绵的大山是大伙眼里的“金山银山”,他们日思夜盼的是怎么引进来、留得住。

这样的转变,又一次验证了那句打动人心的话:最大的底气在优越生态,最优的路径是绿色发展。

在村里守了大半辈子,汪友友对眼前的山山水水再熟悉不过。日子不好的年代里,他上山砍过柴、伐过木。后来,政策变了,保护生态、绿色发展的“宣讲声”接连吹进村里,汪友友再没砍过一棵树。2017年,在马宇、曹梅梅等保护区工作人员的影响下,他成了一名村级生态护林员。

再次进山,汪友友很激动。因为使命,因为责任,山里的一草一木、一虫一鸟,他怎么看都是宝。

“当护林员这几年,没走过的路走了,没爬过的山爬了,见到了很多好风景和珍贵野生动植物。那时候,我就意识到,守好山林,山沟沟就是‘金窝窝’。”去年,因为母亲患病,汪友友不得不退出护林队伍,“护林是一份了不起的事业,几天不上山,我心里就空落落的。”

汪友友思前想后,打算开农家乐。他说,这样一来既能照顾家里,也方便引导游客文明旅游,还可以随时进山拍短视频,把家乡的风景、特产宣传出去。

自然,是最好的馈赠;绿色,是最美的底色。这些年来,无数守林人、生态卫士、自然教育成员等林业工作者跋山涉水,守护万千生灵。他们是“护绿者”,更是“播绿者”。有了他们,这片土地上的人文生态画幕更加浓墨重彩,城乡、产业和乡亲们的生活,都因浓浓的“绿”而美、而兴、而富。

此刻,终南山上还盖着厚厚一层积雪,山下的草木已开始返青。春暖花开的日子里,“播绿者”又出发了。