日期检索:

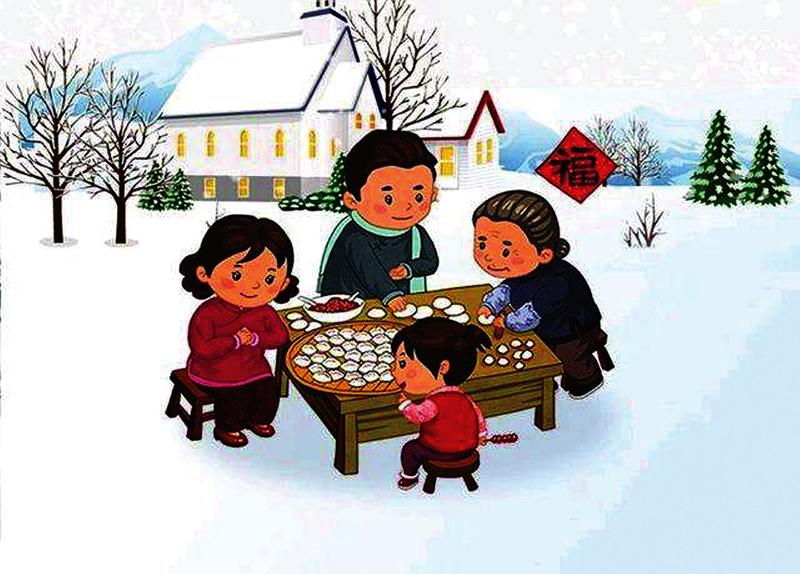

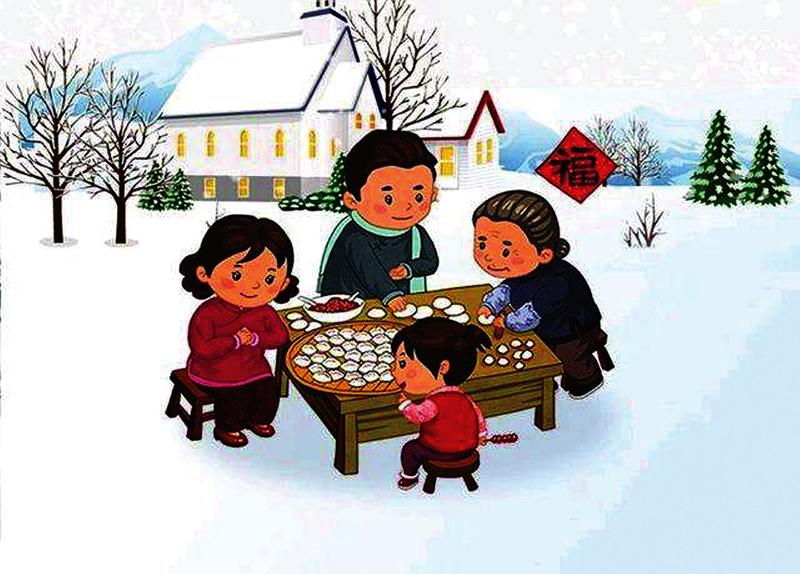

冬至的饺子

马小江

马小江时间老人的脚步,从容地踏进了一年中最后一个月的门槛,眼看着冬至又到了。每年到了这天,我就会想起母亲,想起她包的那一顿顿冬至饺子。

在我们关中地区,每年到了冬至,农村人家家户户有吃饺子的习俗。大人们常说:“冬至饺子夏至面,谁要不吃亏半年。”“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管。”在那个物资匮乏、缺衣少食的年代,白菜和萝卜是冬天的主打蔬菜。母亲知道我不爱吃萝卜馅的饺子,想尽办法用仅有的食材,做出可口美味的饭菜。到了冬至这一天,为了让一家人好好吃上一顿饺子,母亲早早就进厨房,动手做准备工作。

二十世纪七十年代,农村人饭桌上的饺子馅比较单一,尤以萝卜馅儿为主。为了使包出来的饺子口感更好,母亲先把青皮萝卜洗净,切成薄片,放在开水锅里焯半熟,捞出来晾凉。再放到案板上用刀剁碎,然后用一块干净的笼布包住,放在案边,用力挤出多余的水分。最后,放到一个搪瓷盆里,给里面加上两三根切好的大葱或一小撮绿油油的蒜苗,放上油和调料搅匀。待饺子皮擀好后,在包的时候,边包边放盐,以防萝卜里浸出更多的水分。那时候,肉是不常吃到的,但在母亲的精心烹饪下,冬至这顿饺子,总会让一家人吃得舒舒服服。

后来,我长大了才知道,冬至是中国农历中一个非常重要的节气。它起源于汉代,盛于唐宋,相沿至今。人们习惯将冬至称为“冬节”“亚岁”等。怪不得我国北方大部分地区的人们,在这一天吃饺子以示庆祝。在《清嘉录》一书中,有“冬至大如年”的说法,这充分表明了我国古代劳动人民对冬至这一节气的重视。冬至这一天,饺子当然是北方人餐桌上必不可少的食物之一。

说到冬至人们吃饺子的习俗,这里面还有一个故事。

相传,东汉时期,张仲景曾任长河太守,他访病施药,大堂行医,后辞官回乡,为乡邻治病,其返乡之时,正是冬至。他看到白河两岸乡亲,面黄肌瘦,饥寒交迫,且有不少人的耳朵都冻烂了。于是,张仲景便让弟子在南阳东关搭起医棚,支起大锅,舍“祛寒娇耳汤”医治冻疮。他把羊肉、辣椒和一些驱寒药材放在锅里熬煮,然后将羊肉和药物捞出来切碎,包成耳朵样的“娇耳”,煮熟后分给前来求药的人。每人两只“娇耳”,一大碗肉汤。人们吃了“娇耳”,喝了“祛寒汤”,浑身暖和,两耳发热,慢慢地,冻伤的耳朵都治好了。后来,人们学着“娇耳”的样子,把包成的食物叫作“饺子”或者“扁食”,并以此来纪念“医圣”张仲景冬至舍药之善举。

时间如一匹白驹,几十年一跃而过。国家发展一日千里,人们生活水平大幅提高。如今,平日里吃顿饺子,再也不是什么稀罕事了。

后来,我参加了工作,单位离家还不算太远。每年到了冬至这天,母亲都会在吃过早饭后,早早忙活起来。下午,她把饺子提前包好,等着我们一家人回家团聚。母亲把浓浓的母爱,全包在这一个个小巧玲珑的饺子里。