日期检索:

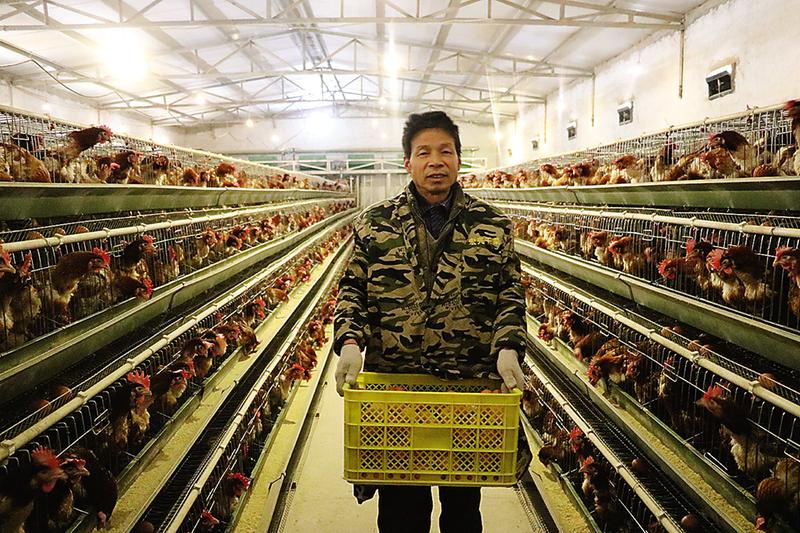

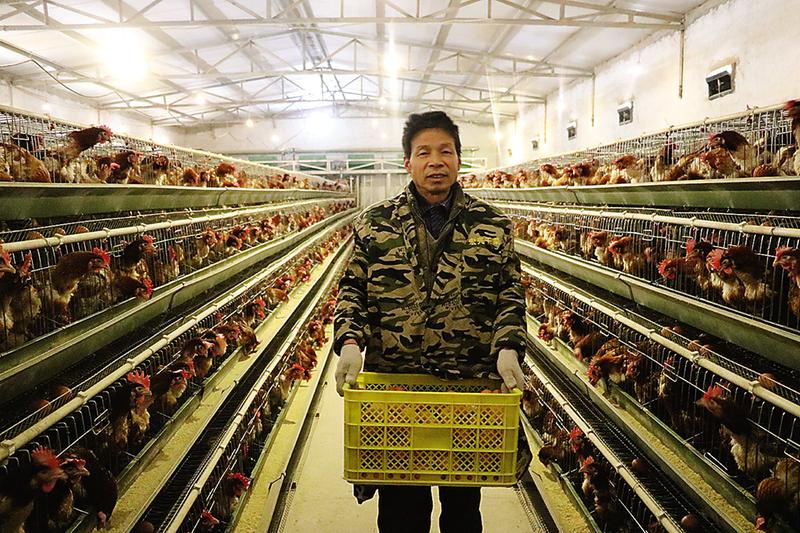

“我的鸡场已收入5万元了!”

收获的喜悦。

收获的喜悦。

满满的收获。

满满的收获。通讯员 武青 本报记者 武德平 杨梅 文/图

1月15日,对于贫困户杨卫时来说,是一个值得纪念的好日子。这天,他的鸡场里总是充满了欢声笑语。看着满笼撒欢、健康茁壮的蛋鸡,他喜不自胜:“我的鸡场已收入5万多元,到明年上半年基本就能收回投资,现在觉得日子越来越有奔头了,感谢党和政府的好政策,感谢新时期脱贫的好待遇”。

44岁的杨卫时是三原县新兴镇岩尧村人,家中共有5口人,母亲因患有小儿麻痹症,行动不便,长期需要照顾;妻子患有脑膜瘤,花费10多万元手术治疗后,仍留下后遗症,现基本丧失劳动能力,常年需要药物控制病情;大女儿现为大二在校学生;小女儿还在读小学。

生活的重担全压在杨卫时一个人身上,但他没有被击垮,而且变得愈发坚强。在建筑工地打临工,帮别人种地、摘苹果……只要能赚钱,什么脏活、苦活、累活他都干。他嘴边经常念叨着这样一句话:“人穷不可怕,就怕没志气,没骨气。”

为了给孩子们树立做人的榜样,他没有一分抱怨、没有一丝愁容,整体乐呵呵的,哪怕再苦再难,他从不向政府张口要,他觉得自己堂堂七尺男儿,有手有脚能干活,还有比他家更贫困的家庭需要帮助。

三原县包抓该户的领导县政协主席周新合和新兴镇党委、政府,在脱贫攻坚精准识别走访中得知了杨卫时的家庭状况后,高度重视,要求村“两委”通过民主评议将其家庭纳入建档立卡贫困户,帮其女儿解决了上大学费用问题,帮其母亲享受到了老龄补贴和低保补助,帮其妻子享受了大病救助,保障了手术治疗费用。但是对于这样一个遭遇困境的家庭来说,有限的救助还是显得杯水车薪。

如何才能提升这个家庭的“造血”功能?镇村两级组织为此也费了不少心思。在得知杨卫时有搞蛋鸡养殖的想法后,积极帮助寻找养殖脱贫的办法,解决了养殖场地、用电用水和道路问题;联系落实了扶贫产业贷款5万元,低息贷款6万元,联系赊欠了鸡苗5000只,建成了一个680平方米的标准化养鸡场,并聘请养殖大户郝更新免费为杨卫时提供技术指导。

在大家的帮助和关心下,杨卫时也认真学习科学养殖知识,不断总结经验,提高养殖效益。在精准脱贫走访时,杨卫时说出了这样一段很平实的话:“脱贫不能等靠要,致富不可睡大觉,人只要精神不倒,再难的日子都能熬出头,更何况现在党和政府的政策这么好,孩子们也在一天天长大、一天天懂事,我保证一年内脱贫致富。”

据了解,近日,杨卫时还作为自强励志脱贫户被推荐为三原县道德模范人物,并被咸阳电视台做了专访。