发布日期:

2025年07月09日

水文站里的“科技范儿”

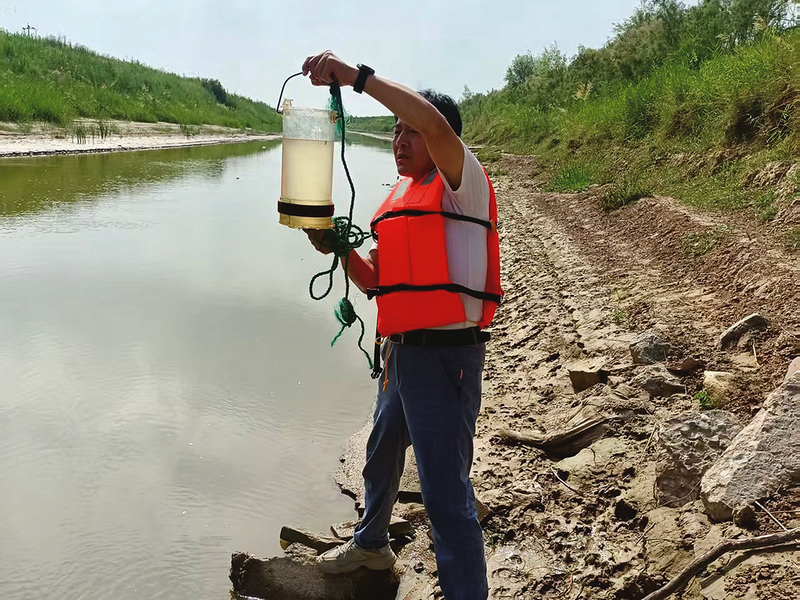

6月24日状头水文站工作人员正在提取水样,准备检测水质。

6月24日状头水文站工作人员正在提取水样,准备检测水质。 本报记者 张梦馨 文/图

6月24日,记者来到渭南市蒲城县状头水文站,站内院落整洁有序,河畔的监测设备充满科技感。状头水文站站长雷东海走进观测室内,指尖轻点屏幕,不远处河面上的铅鱼流速仪开始移动。“铅鱼流速仪是测水深和流速的。”雷东海介绍,“过去50分钟的工作量,现在只需要10分钟左右就能完成。”

状头水文站是北洛河流域重要的国家基本水文站,由渭南水文水资源勘测中心管理。自建站以来,始终承担着北洛河水情监测、水生态、水资源数据采集与分析等核心任务,为防汛抗旱、水资源调度与水生态治理等提供重要水文数据支撑。

“我们的工作看似平凡,实则责任重大。”雷东海坚定地说。水文站的日常工作严谨而琐碎:工作人员每天都要对各类监测设备进行巡检,确保其正常运行;按时观测水位、流量,详细记录数据,并及时上传至相关部门。无论是盛夏还是严冬,他们从未间断。在汛期,更是24小时严阵以待,时刻关注水情变化,一旦发现异常,迅速发出预警,为防汛抗洪争取宝贵时间。

“过去,水文数据全靠人工获取。汛期24小时值守,晚上在水面几厘米处拉上警铃线,警铃一响便知涨水。”工作了30多年的老职工党军龙提起过去的监测方式,感慨万千。这位坚守了30多年的“老水文”,见证了水文站的变迁。从简单的监测工具到先进的智能设备,从电台传输到数字化传输,他说:“这是一份默默无闻,却必须有人坚守的一份工作。”

在这里,有扎根30多年的资深水文工作者,也有年轻充满活力的新生力量。冯圣杰刚入职不久,脸上还带着些许青涩。“刚到水文站时,我对这里的工作既好奇又陌生,”冯圣杰笑着回忆,“但在前辈们的耐心指导下,我逐渐掌握了各项监测技能,也深深感受到了这份工作的意义。”像冯圣杰这样的年轻水文工作者只能从老员工的讲述中,了解过去的工作场景。当听到前辈们在艰苦条件下依然坚守岗位,克服重重困难做好水文监测工作时,他们更加深刻地认识到自己肩负的责任与使命。

如今,状头水文站的监测设备已实现了更新换代。引入了雷达水位计、多普勒流速仪、雷达流量计、视频监控系统等智能化设备,替代了部分传统人工监测工具。相比传统人工观测,这些设备大大提高了数据的准确性和及时性,减轻了劳动强度,也让水文监测更加高效科学。尽管如此,在数据校验环节,会安排专人对采集的数据进行审核,分析数据变化趋势,并结合季节、气候等对数据进行二次确认,确保数据真实可靠。