日期检索:

商洛花鼓

田家声

从我记事起,就对商洛花鼓情有独钟。那时乡村文化活动贫乏,逢年过节除过草台班子偶尔演场大戏,最常看的是被当地人称作“地蹦子”的花鼓小戏。

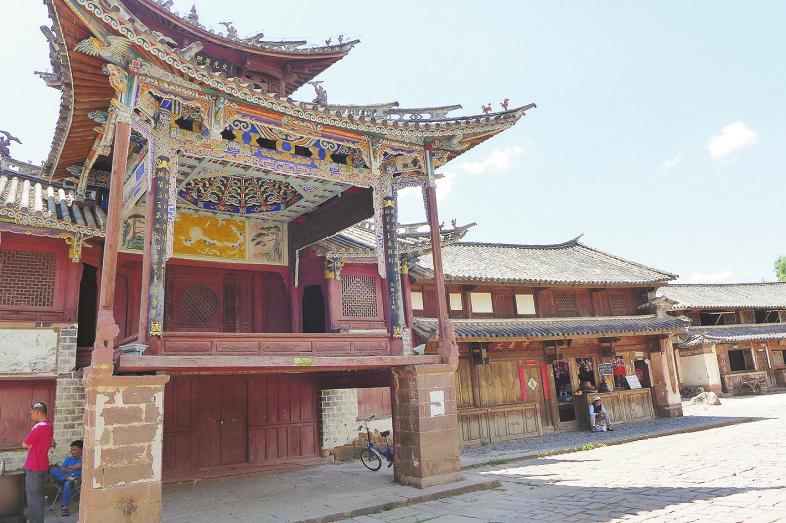

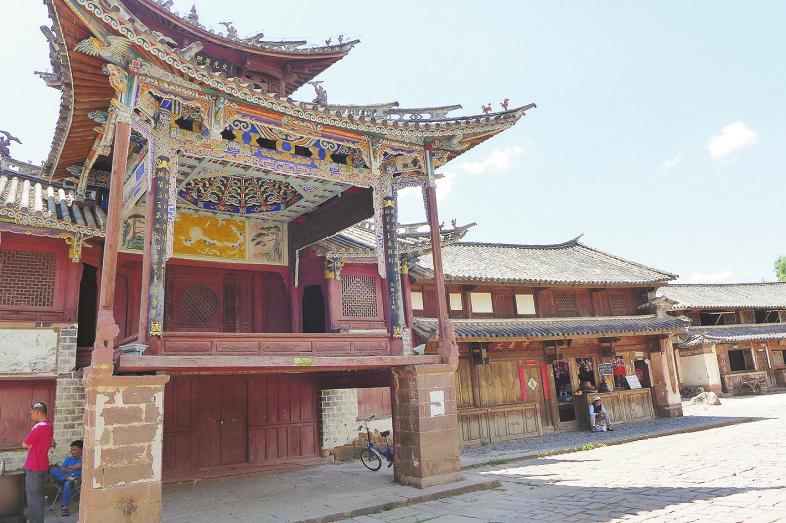

正月里,我和小伙伴相邀去邻村看戏。商洛花鼓一般在简陋的土台子上演出,人物以小生、小旦、小丑为主。旦角穿件红绿上衣,脸蛋上铺层粉,嘴巴上涂口红,足蹬绣花鞋,随手拿一块手帕当道具。小生没有古装戏的紫衣袍衫,就找件旧长衫对付。丑角用白粉将鼻梁涂白,头上戴顶破草帽。

商洛花鼓也叫“跳花鼓”或“舞花鼓”,“跳”和“舞”是花鼓表演中最突出的特点,贯穿人物表演始终。花鼓跳法多样,姿态刚健优美,有蹦跳、闪跳、弹跳、扭跳、踏跳,有兔子跳、麻雀跳、侧身跳、单腿跳、双蹬跳,有三角跳、十字跳、之字跳、拐线跳、双八字跳。虽然跳的名目很多,但是表演起来却没有固定程式,由演员自由发挥,显得优美大方、自然生动,耐人观赏。

20世纪50年代,商洛剧团将花鼓从民间“地摊子”演到戏剧大舞台,使花鼓小戏逐渐趋于成熟,得到广泛传播。当时王祯、陈清林的《夫妻观灯》演出如火如荼,先是上省城会演,接着到北京献演,受到好评,传为佳话。

后来,商洛剧团陆续排演了《西楼会》《桑园配》《贾金莲》《回河南》《送香茶》等小戏。从20世纪80年代开始,商洛剧团创作排演了几出大戏,包括《屠夫状元》《六斤县长》《小贩小官小教师》《月亮光光》等,不仅在省内屡获大奖,还在全国巡演。2006年,商洛花鼓被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

美哉,商洛花鼓。你是我心中最美的戏曲,必将世世代代传唱下去,在历史的长河里永不消逝。