日期检索:

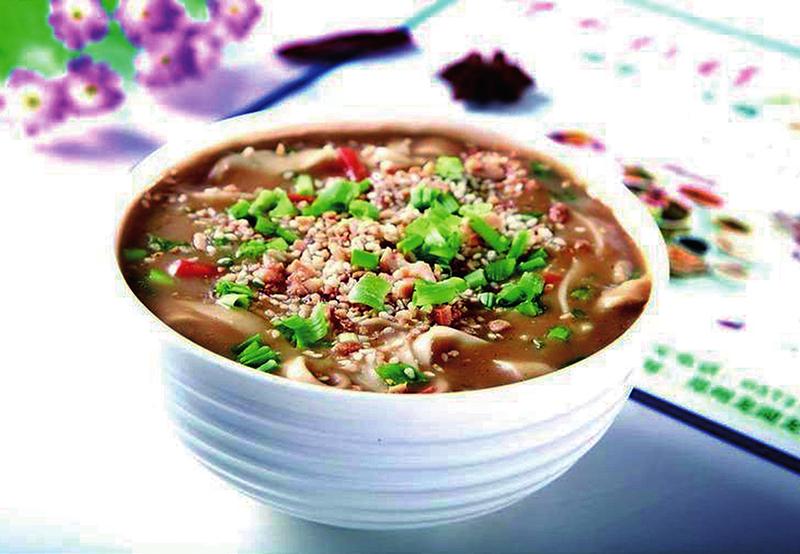

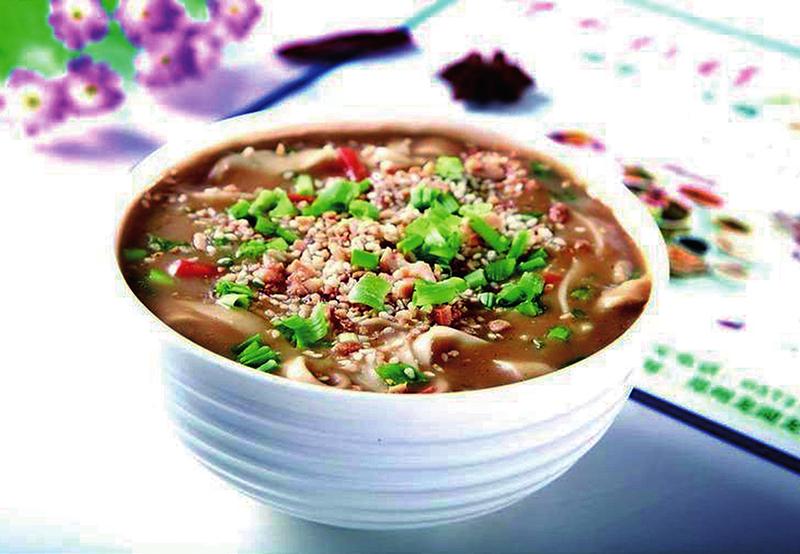

糊汤面

程毅飞

在我国的饮食文化中,向来有南米北面的习俗。意思是说,南方人食用大米居多,北方人以面食为主。这是由南北气候差异决定的,由此衍生了许多美味佳肴,糊汤面是其中一种。

在西北地区,尤其是陕西、甘肃一带农村,人们对面食情有独钟,一天三顿吃面是常有的事。面食的花样五花八门,有臊子面、旗花面、干拌面、炝锅面、柳叶面、裤带面等,不一而足。糊汤面由汤和面组合而成,这汤不是纯粹的清汤,而是搅拌了苞谷面或苞谷糁的糊汤。面是机器压制或手擀的面片。糊稠的汤和条形的面在文火慢煮中缠缠绵绵,渐渐融合,最终成就了“喝着稠,顺着流,吃进嘴里烫悠悠”的美食。

乡下地广人稀,农活似乎特别多,总也忙不完。每天天不亮,农人们溜下炕,扒拉几口吃食,就开始了一天的劳作。农人一进田地,心思全在庄稼上。要不是房前屋后公鸡高一声低一声的提醒,还真忘了已是中午。抬头望天空,太阳在头顶明晃晃地照着,这才觉着饿了,肚子咕咕直叫。男人让女人先回家做饭,自己再干会儿就回家。

回到家的女人先进灶房生火,起身到灶前,往锅里添几瓢水,随手抓两把黄豆淘净,撂进锅里,慢慢熬煮。接着,取过面盆,舀几勺白面或杂面加水和好,窝在盆中,用湿毛巾覆盖,让面团充分醒面。

糊汤面虽然简单,但是要做好做香,还需把好三道关。首先,面要擀好。和面时,面和水的比例掌控最关键。面多了就散了,面团揉不好。擀面时容易烂,面相也不好。水多了就黏了,擀出的面太软,下到锅里容易化。其次,佐料要香。入锅的配菜调料,葱、姜、蒜、辣椒等,一样也不能少。最要紧的是不能没有酸菜。少了酸菜的糊汤面即便是再怎么花哨,也是淡而无味。最后,火候要到位。各种食材进锅后,全凭柴火慢煮。火太小,黏合度不够,也不香;火太大,就会粘锅,吃起来有股焦煳味。

在乡下老家,糊汤面是最省食材,也最受喜爱的饭食。尤其到了冬日,天寒地冻,身子冻得直哆嗦。这时,家里女人一声招呼:“做糊汤面暖和身子。”话音刚落,就听见灶里的柴火噼里啪拉响,锅里的黄豆和苞谷糁面片上下翻滚。只需几袋烟工夫,暖身爽口的糊汤面就出锅了。盛到碗里,调上红亮亮的油泼辣子,几碗下肚,额头沁出一层细汗,寒冷不知不觉就烟消云散了。

糊汤面属农家饭肴,简单质朴,清淡温暖。它如同老百姓的日子,率性刚直,拙朴踏实,不仅饱肚暖胃,而且暖情暖心。糊汤面的黏软香爽,揉进丝丝缕缕的光阴里,成了一代代人骨子里的念想。