日期检索:

让墨韵书香浸乡村

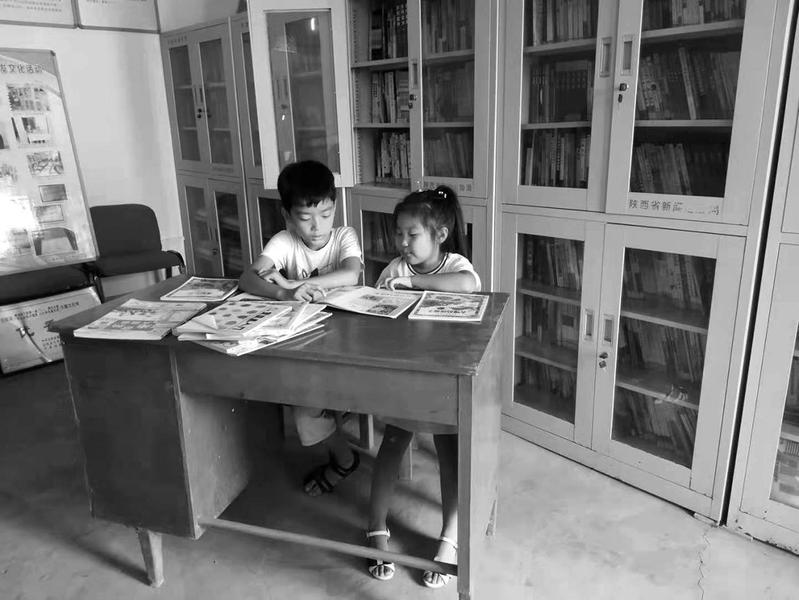

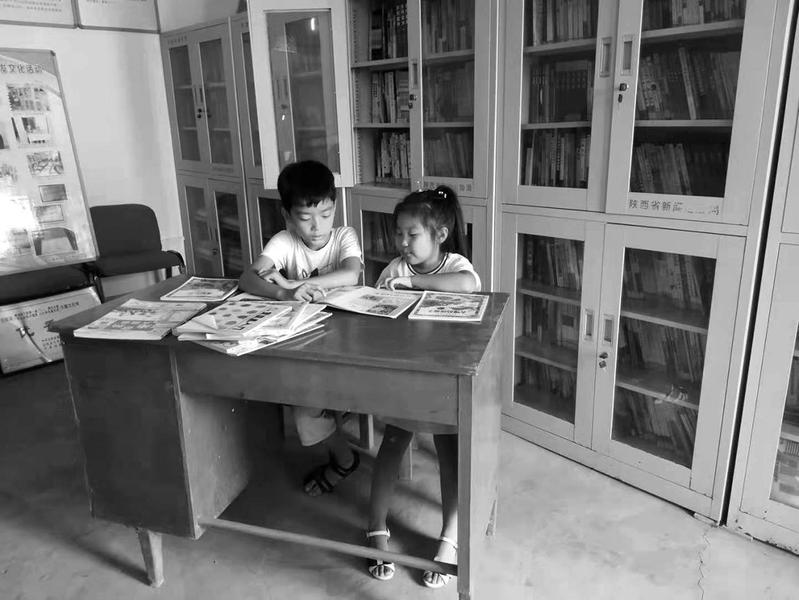

孩子们正在社树村农家书屋读书。

孩子们正在社树村农家书屋读书。本报记者 黄敏 文/图

自2007年我省第一家农家书屋在咸阳市修石渡村挂牌至今,我省农家书屋工程建设工作已历经十年有余。十多年时间,农家书屋实现了从无到有,从局部试点到全省覆盖,从传统模式到数字化升级的转变。

1 守护乡村文化阵地

“农家书屋办得好,是惠民、便民的大好事。就拿我来说,那些养殖类书籍给我帮了大忙。一有不懂的,翻翻书就能找到答案,既省事又实用。”8月14日,泾阳县王桥镇社树村养殖户姚自强谈起农家书屋对自己的帮助时,满含感激之情。

姚自强是社树村养鸡大户。为了养好鸡,提高养殖效益,他不错过村上组织的每一次技术培训,而农家书屋则成了他的第二学堂,书屋里养殖类的书籍都快被他翻烂了。

“姚自强爱学也好学,他能把养殖搞好跟读书有很大关系。一本书,他常常一借就是几个月,不但看还做笔记,这是好习惯。”和姚自强不同,社树村农家书屋管理员刘加琪更看重读书习惯的养成。据了解,已经78岁的刘加琪曾经担任过社树村党支部书记,退休后恰逢村里建农家书屋,他自告奋勇做起了义务管理员,见证了社树村农家书屋发展的点点滴滴。

2012年,社树村农家书屋被评为省级示范书屋,让刘加琪更加坚定了守护书屋的信心。他告诉记者,社树村农家书屋面积有40余平方米,现存书籍7000余册。图书种类涵盖农业科技、医疗卫生、文化教育、法律科普等方面。

“只要把书屋办起来、办好,让群众有书看,我就很满足。”刘加琪不但用心管理书籍,还想方设法提高群众读书、获取知识的兴趣。他为行动不便的群众送书上门,寒暑假还组织中小学生到书屋阅读,聆听老党员讲历史、讲党史,培养孩子们的读书习惯和爱国热情。

令人动容的是,周末两天,刘加琪坚持通过广播为群众读书读报1个小时,让忙碌的人们随时汲取知识。如今,社树村的农家书屋是远近闻名的“读书点”,这得益于刘加琪的悉心管理。他说:“农家书屋是为群众普及知识、开启民智的重要阵地。我们要做的是想方设法利用好这块阵地,让它的文化潜力得到最大限度发挥。”

2 打造返乡者心灵热地

八月的中午,烈日炎炎,记者跟随狄伟涛走进蓝田县普化镇当院村村委会。狄伟涛手拿一本书,径直向农家书屋走去。

对于农家书屋,这位2016年从城市返乡的创业青年无不感慨:“多亏有这个小书屋,让我重回农村后体验到了前所未有的乐趣。”狄伟涛说,回乡创业之初,当得知村里有个农家书屋时,他高兴之余顿感农村发展变化之大。

“阅读是一件享受的事,它可以陶冶性情,增长知识,还能给下一代做好榜样。”狄伟涛不仅自己时常光顾书屋,上幼儿园的女儿在他的影响下也成了“小书迷”。父女俩一有时间就要到农家书屋走一圈,选读自己喜欢的书籍。

与狄伟涛一样,从城市回到农村的宁陕小伙曹晋源也对农家书屋情有独钟。曹晋涛是宁陕县七里村的大学生村官,2016年到七里村任职。酷爱读书的他以前喜欢看杂文传记类书籍,到七里村以后,他就很少有时间翻阅这些书了。

曹晋源说,初到七里村,对农村、农业、农民比较陌生,很多事情无从下手。无意间,他走进村里的农家书屋,随手翻阅了几本农业科技类相关书籍,头脑豁然开朗。于是一得空,他就来书屋阅读学习,再将学习的知识用于田间地头的实践中,工作越来越得心应手。

“我很喜欢农家书屋恬淡的氛围,坐在里面静享阅读时光,心灵才会有所安放。”曹晋源说,尽管网络、手机阅读更为方便,但他更青睐传统的阅读方式,浓浓的书香令人陶醉。

3 在提速升级中服务乡村建设

“走,到农家书屋看书去!”在宁陕县七里村,时不时会听到村民这样说。2015年,七里村农家书屋建成,现存图书2000余册。每到暑期的时候,农家书屋就成了留守孩子们的乐园。

“有了书屋,孩子放假期间也不乱跑了,每天都结伴来读书学习。看到这样的场景,我特别高兴,这些孩子是农村的未来,他们好了,农村就好了。”在七里村党支部书记唐万春的眼中,农家书屋是关心下一代成长的重要载体,“它不仅提供书籍,还可能改变一个人的命运。”

几年来,农家书屋逐渐成为七里村村民生活、学习的场所。他们来这里寻求各类问题答案,交流农业技术,俨然把书屋当成另外一个家。

近几年,各地积极利用农家书屋探索不同的服务方式,有的地方针对特殊对象“量身定制”个性化服务,为孤寡老人、种植专业户送书上门,开展咨询活动;有的地区利用农家书屋组织兴趣小组,激发村民读书学习热情。这些活动极大地提高了农民文化素养,促进了农村社会稳定。

随着农家书屋在我省的全面覆盖,互联网技术在公共文化服务领域也被广泛应用。为解决大量文化资源难以输送到农村的难题,我省于2013年底开始对农家书屋进行大规模数字化升级。

与此相对的是,在广阔的农村,科教资源匮乏、文化生活欠缺,互联网应用程度偏低等问题依然存在。尤其是农村“空巢化”“老龄化”现象越来越突出,小孩上学没有引导,缺乏阅读意识,导致农家书屋资源闲置而无法发挥作用等现象令人担忧。

泾阳县广电局总工程师杨陕彬由于分管全县农家书屋工作,对此感触颇深。他说:“刚开始那几年,各村群众的阅读热情比较高,村里闲谝的、打牌的人少了,连是非矛盾都下降了不少。书屋成了很多人的良师益友,丰富了大家的精神文化生活,提高了农民科学文化素质。”

“这几年农村年轻人基本在外打工,留守的多是老弱妇孺,前来阅读的人有所减少。”杨陕彬忧心忡忡地说,出现这类现象,跟农村的现实密切相关,各地也需在管理模式上下功夫,深挖农家书屋潜能,打通服务农村、服务农民的有效渠道。

手记

让农家书屋“动”起来

■黄敏

走过十余个春秋,农家书屋不断发展,遍布我省乡村各地。它的每一步都践行着基层公共文化服务理念,呵护着农村一颗颗爱书之心。在如今的三秦大地上,农民走进农家书屋读书学习、开阔视野俨然成为一种新风尚,一间间小小的书屋正在改变着农民的思想观念和生活方式。

农家书屋始于阅读,却不止于阅读。近几年,我省农家书屋数字化升级一直在路上,配套现代化设施,创建农家书屋新载体,使现有的农家书屋在数字化升级进程中较好地满足广大农民群众的文化生活需求,更符合新时代农村的文化建设需求。

然而,随着农民精神文化需求的日益加大,农家书屋面临的图书不对称、开放不固定、资源闲置、机制不活等问题日益突显。鉴于此,各地不断强化管理,通过升级软硬件设施、建设数字化平台、尝试运营新模式等途径,创新举措提升服务效能,做优做强挖掘深在潜力,吸引更多的农民群众走进书屋,爱上阅读。

创新才有发展,也只有创新才能让农家书屋真正“动”起来,有效对接群众需求,形成有书读、有人管、有活力、聚人气、可持续的生动局面,从而推动共建共享,发挥乡村文化阵地的引领作用,使之带着时代的温度,走进寻常百姓家,添彩乡村振兴。