日期检索:

西安奏响新时代乡村振兴最强音

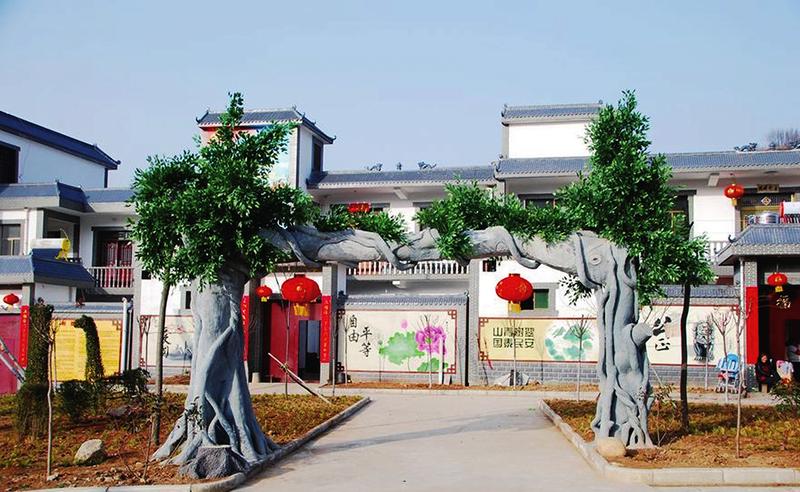

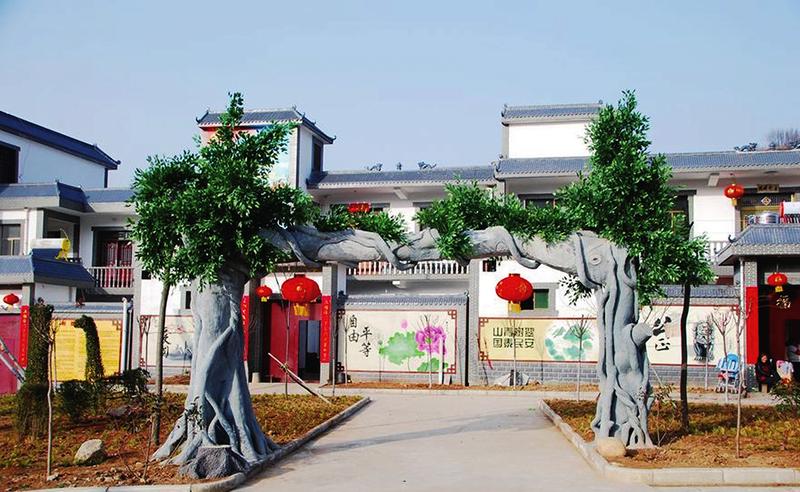

董岭村的美丽缩影。

董岭村的美丽缩影。

乡村整洁干净的街道。

乡村整洁干净的街道。

农业产业快速发展。

农业产业快速发展。记者 张晓强 陈新涛 文\图

“现在,我们凭土地入股,大家都变成了股民,年终根据村上收益参与分红。同时,村上的乡村旅游也发展起来了,带动了我们的第三产业,大家的收入较之前有了显著提高。”提起乡村振兴给农民带来的好处时,蓝田县董岭村村民董强很是感叹。

二十多年前,董岭村还是个远近闻名的贫困村,人均收入不到千元。近年来,该村在全国率先提出了双保障型土地股权制改造的“三变”改革方案,让农民变股东,资金变股金,资源变资产,村民按照股份进行分红。这座昔日贫穷落后的小山村,近两年人均收入接近两万元,比全市、全省的平均水平高出了好几千元。

董岭村是西安实施乡村振兴战略的一个缩影。近两年,在西安市广大农村,还涌现出临潼区的三庙村、鄠邑区的东韩村、长安区的石砭峪村、灞桥区的西张坡村等一大批村庄,按照市委“美丽经济、美丽乡村、美丽党建、美丽人家、美丽乡风”建设要求统筹推进,打造乡村振兴“西安样板”,共同奏响了新时代大西安乡村振兴的最强音。

助力脱贫攻坚 形成“命运共同体”

脱贫攻坚,产业是根。发展壮大产业,才能有效的拔穷根,让贫困群众真脱贫、不返贫。

2018年,西安市强力推进“十百千万”产业扶贫工程,重点扶持苗木花卉、电子商务等10大扶贫主导产业,累计扶持各类新型农业经营主体533家,与37074户建档立卡贫困户建立利益联结关系。积极发展贫困村集体经济组织,全市142个贫困村集体经济组织实现全覆盖,为每个贫困村落实集体经济发展启动资金50万元。建立产业扶贫对象信息库、产业扶贫项目库和技术专家信息库,设立市产业扶贫(农业)投资基金,支持贫困地区群众发展农业。

全市绘制了“1+5+X”民情大数据地图1.5万张,打通了干部联系服务群众“最后一米”。同时,持续推广“党支部+“三变”改革+经济合作组织+贫困户”和周至县丹阳村“联村党委”模式,指导各涉贫区县开发区建立“联村党委”40个。派出497支驻村工作队和2.4万名帮扶干部开展驻村扶贫,实现了贫困村、贫困户“一对一”精准帮扶全覆盖。

据了解,去年西安市对照“577”脱贫退出标准,周至县摘帽、142个贫困村退出、14534户41211人建档立卡贫困户脱贫指标全部达标。据测算,全市剩余在册贫困户5565户9045人,贫困发生率由1.27%下降到0.22%。

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会关键之年。西安将全面打赢精准脱贫攻坚战。确保有条件的贫困户至少有1个增收产业,有劳动力的贫困家庭至少有1人稳定就业。

加强环境整治 推进“新三大革命”

“中国要强、农业必须强;中国要富,农民必须富;中国要美,农村必须美。”

西安市将农村人居环境整治同美丽乡村和民宿经济发展结合起来抓,并建立区县领导包抓制度,加快“五个美丽”建设,促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。同时,按照“五个振兴”要求,紧盯大西安乡村振兴“三步走”目标任务,大力实施“八个工程”,打造乡村振兴的西安样板。

为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要批示精神,西安市启动实施《西安市农村人居环境整治三年(2018~2020)行动方案》,将通过三年努力,形成“百村示范、千村整治”的格局。

据统计,2018年全年新增生活垃圾得到有效治理的行政村525个,全市生活垃圾得到有效治理的行政村累计达1935个。同时,410个行政村PPP项目已全面开工,建设完成205个。

2018年12月6日,西安市委中心组学习报告会上强调,要扎实推进农村人居环境整治工作,在全市农村开展“垃圾革命、污水革命、厕所革命”等“新三大革命”,加快补齐农村人居环境突出短板。西安市92%的行政村编制了规划,96%和40.6%的行政村生活垃圾和污水得到有效治理,完成农村无害化卫生户厕改造16.69万户,开工258个农村饮水安全巩固提升项目,大力开展“清洁田园”专项行动,持续推进“美丽人家”建设。8个涉农区县评选出“美丽庭院”3530户,其中市级“美丽庭院”100户。

2019年,西安全力打造美丽宜居新乡村。紧紧围绕“五个振兴”,加快推进“五个美丽”建设。完成400个村庄基础设施和公共服务设施建设,创建50个“五个美丽”样板村,累计建成300个美丽宜居示范村。

推进都市农业 集群发展格局新

随着“一带一路”建设,“关天经济区”、西部大开发战略的实施和西安国际化大都市建设向纵深推进,西安都市特色农业集群发展的格局日趋明显。

优势特色农业产业影响力辐射全国。西安以构建“一区三带七板块”的都市型现代农业新格局为依托,大力发展优势特色农业产业,在全国、全省形成了一批有较大影响力的优质农产品生产基地。周至猕猴桃板块发展到42万亩,成为全球最大的猕猴桃集中产区;秦岭北麓旅游农业板块发展到35万亩,成为西安市民节假日出行的首选地;临潼石榴板块发展到10万亩,成为全国最大的石榴产区;灞桥成为西北最大、陇海线成熟最早的樱桃产区,鄠邑、长安成为西北最大鲜食葡萄产区;蓝田肉鸡板块年出栏量达到800万羽,秦岭北麓时令水果产业带发展到35万亩,沿渭无公害蔬菜产业带发展到13万亩。

农业深化改革成绩斐然。高陵区成为全国农村改革实验区和农村集体资产股份权能改革试点县,周至县尚村镇张屯村成为省级农村集体产权制度改革试点村,改革工作走在了全省前列。在农村改革的推动下,西安农业适度规模经营快速发展。

加快推进农业特色小镇建设,高陵通远创想小镇和阎良武屯羊乳小镇分别完成投资10.22亿元和4.06亿元。全市农业园区达到426家、农业产业化龙头企业171家。农业产业化龙头企业不断壮大,预计全年实现经营收入610亿元,休闲农业接待游客数量达到2650万人次,实现经营收入26.7亿元,农民收入实现“十五连快”。

2018年,西安市实施一二三产业融合发展,构建美丽经济产业体系。全市夏粮播种面积299.79万亩(含西咸新区),总产量110.6万吨,秋粮播种面积274.2万亩,秋粮单产374.9公斤,增产6.5%,全年粮食总产213.4万吨。临潼区和蓝田县被推荐申报国家一二三产业融合发展先导区,组织海升、爱菊等5家企业申报国家农产品加工技术研发中心。目前,全市市级以上休闲农业园区达到79家,形成了7条旅游精品路线。先后成功举办2018中国樱商大会和第二届世界饮品大会。

预计到2021年,全市第一产业增加值达到330亿元,农村居民人均可支配收入达到22000元以上,在副省级城市中位次前移1~2位。粮食生产机械化水平保持在85%以上,农业科技进步贡献率达到64%以上,主要农产品标准化生产覆盖率达到74%以上,农产品检测合格率稳定在97%以上,森林覆盖率达到49%以上。

围绕党中央实施乡村振兴战略“五句话”总要求,西安正在抓紧出台规划、加强政策支持、突出改革创新、培育示范典型,追赶超越再出发,奋力谱写新时代乡村振兴的新篇章。

一幅青山绿水、乡村振兴的美好画卷,正在西安铺展。

一条特色优势产业外向拓展的发展之路,正在西安绽放精彩。