日期检索:

一路走,一路感动 一路写,一路收获

半个月走遍21镇23个村。

半个月走遍21镇23个村。

“一点发布会”变成“多点发布会”。

“一点发布会”变成“多点发布会”。

在潼关县代字营扶贫产业基地了解贫困群众脱贫之路。

在潼关县代字营扶贫产业基地了解贫困群众脱贫之路。刘玉陆 唐保虎 本报记者 刘晓林 文/图

从2017年12月4日开始,渭南市委宣传部、市委外宣办、市政府新闻办、市扶贫办陆续召开全市脱贫攻坚工作系列新闻发布会。会场选在脱贫攻坚一线的贫困村、专业合作社、脱贫致富带头人,发言人由各县(市、区)长担任,邀请媒体记者入户到田深入了解农业、农村、农民,记录精准脱贫工作的生动实践,体会贫困户与贫困决战的不屈精神。这是渭南市脱贫攻坚工作的一次全面“回头看”,真实准确、全面体现渭南各县市区脱贫攻坚工作。

半月走遍全市21镇23村

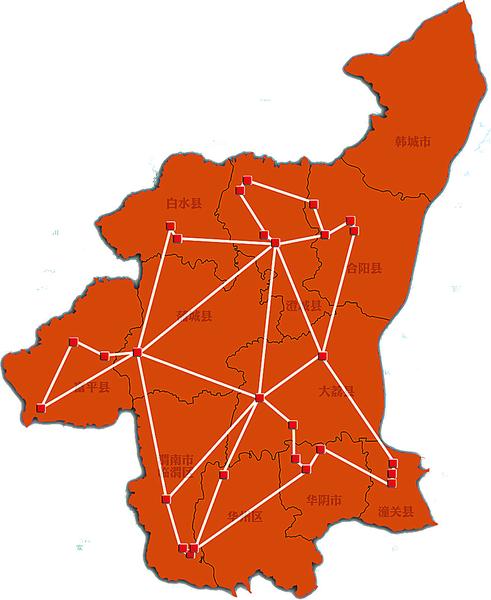

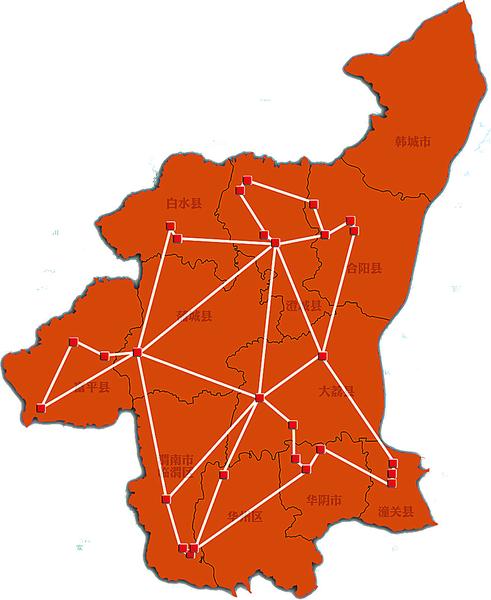

2017年12月4日至21日,渭南市脱贫攻坚工作系列新闻发布会陆续在各县(市、区)召开,发言人由各县(市、区)长担任,参会媒体达到32家。与以往新闻发布会不同的是,10场室外新闻发布会会场由各县(市、区)自己选定,会场选在典型、亮点所在村。把以前在室内新闻发布会会场搬到各县市区,由“一点发布会”变成“多点发布会”,由点变成面,半个月时间采访报道组深入21镇23村进行采访,累计超60人次贫困群众接受采访。

这种发布会的方式很新鲜,具有接地气、创新性强、群众参与度高、辐射带动效应强的特点,这种把新闻发布会开在脱贫攻坚一线、开在田间地头、开在群众家门口的形式,其本身就超越了新闻发布工作价值的本身,真正践行了习近平总书记关于新闻宣传工作“服务人民”的总要求,在全国尚属首创。

除了在室外召开新闻发布会,另一个亮点就是在各县(市、区)长介绍完各地扶贫工作情况后,媒体记者可现场提问,由相关部门负责人现场解答。不同于以往很多部门发布会只念稿不答疑模式,本次系列发布会让扶贫工作不只是纸上的一堆数字,记者提问深入而详细,各相关负责人回答全而精,未出现不回答或答不了的情况,纸上的“死数字”变活了。

会场有的在村委会小广场,有的在合作社的院子里,有的在大棚种植园区内,确切地说这不是一场“新闻发布会”,更像是对各地扶贫工作的一次检阅。

每场发布会记者以自己的所见所闻所感,多视角真实客观报道各县市区的扶贫工作。在蔬菜大棚里、贫困户家里、羊厂里、养猪合作社里、果园里,32家媒体记者与贫困户面对面交流,多层次、多角度报道,让媒体人更加了解农业、农村、农民,文章更贴合实际,更有感染力,也深深让每个人感受到“最美风景是贫困户发自内心的笑容”。

传达群众的心声和意愿

“让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。”习近平总书记在党的十九大报告中这样提到。渭南市这10场脱贫攻坚系列新闻发布会不只是简单的发布会和答记者问,更重要的是,让媒体人真实的接触到基层干部,真真正正了解到基层干部的工作,了解基层干部如何带领村民脱贫致富。

“现在村里办羊厂,建大棚、果园,以前没技术没资金没土地,不敢想规模化种养殖。自全市脱贫攻坚工作开展以来,村干部多次赴大荔、眉县等地考察,之后村里建了大棚,栽植果树,不懂技术就请西北农林科技大学请教授,从零开始学。我们村干部不仅仅是要带领贫困户脱贫,更重要的是给村集体经济带来收益。”华阴市罗敷镇桥营村村主任王永江说,“现在已是我做村干部的第9年,一路走来,特别是这两年最大感觉是自己责任感比以前更强了,对于村里的犄角旮旯的任何事都清楚,对每户贫困户致贫原因,如何帮扶,也是深深印在脑海,与群众距离更近了,感觉自己比以前更懂农业、爱农村、爱农民。”

桥营村的村干部肯动脑筋想办法,带领全村脱贫路上一起往前走,不让任何一人掉队。现在桥营村设有公益岗位,主要负责打扫村道卫生,针对有些打扫人员有不认真清扫或迟到早退行为,桥营村制定了绩效考核办法,对打扫不认真、开会迟到、迟到早退等行为进行扣分,扣分会影响岗位工资和年底分红收入,这种方式大大提升打扫人员的积极性,还慢慢培养起村民责任感。扶贫不只在物质上,还要在思想上扶贫。

“让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会。”这句话是党对全国人民的承诺,要实现这一承诺就必须依靠广大农村中的基层干部,而只有让基层干部真正懂农业、爱农村、爱农民,才能真真正正带动贫困人口实现真脱贫。从另一个角度看,要想实现党的庄严承诺,必须依靠一支懂农业、爱农村、爱农民的基层干部队伍。

多层次多角度真实客观报道

习近平总书记在党的十九大报告中提出:农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。这次系列新闻发布会有30多家媒体全程跟踪报道,而媒体关注点也是围绕农业农村农民展开,特别是贫困户如何实现脱贫及政府如何帮扶,深入农村,进农田,进大棚,进羊舍,进贫困户家,挖掘贫困户真实感人脱贫故事。

2017年12月6日,记者在合阳县王村镇北蔡村采访集中式光伏扶贫电站,助力贫困群众脱贫的典型,该村干部马上联系已脱贫的贫困户樊忙民,并马上给了记者联系方式。21日在华州区赤水镇贾家村采访过程中,记者向贾家村党支部书记贾建章提出,要采访一户有主见、肯吃苦、靠自己努力脱贫的贫困户,贾建章当场联系了贫困户闫义通,媒体30多人立刻去了闫义通的承包地,对正在地里干活的闫义通进行现场采访,真实客观报道扶贫成效。

“2016年渭南市也有一次系列新闻发布会,也是在各个县(市、区)室外召开,当时有村民和贫困户提问,主要是扶贫政策性问题,经过一年多时间。2017年的脱贫攻坚工作系列新闻发布会亮点主要在成效上,记者提问更多倾向于扶贫过程和方法,已脱贫贫困户在采访中占了很大比例。其次是选点多,采访点之间需乘车前往,在田间地头采访,感觉很真实很客观,发掘了很多正能量故事。”随行采访的记者杨泽星说。

“走转改”的一次生动实践

2017年12月21日,渭南市脱贫攻坚工作系列新闻发布会在华州区赤水镇贾家村召开最后一场,为10场新闻发布会画上圆满句号,真实客观展示渭南市2017年的脱贫攻坚工作成效。华阴市罗敷镇桥营村村委会制定绩效考核办法,让贫困户明白,要靠自己努力,才能获得报酬,激发内生动力,增强贫困群众“要我脱贫为我要脱贫”的主观能动性,让贫困户树立只有靠自己,才能实现真脱贫的思想。

记者深切地感受到,只有基层干部发挥好主观能动性,因户施策,激发贫困户主动脱贫的内在动力,才能确保贫困户脱贫后不返贫,才能真正实现习近平总书记在十九大报告中提出的:确保到二0二0年我国现场标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,做到脱真贫、真脱贫。

人民群众是创造历史的动力。10余天的采访报道,记者深深地感到,真正的创新在基层,真正的经验也来至基层。

一线采访,对记者团队也是一次锻炼和提高。记者们在不断地创新新闻稿件写作的方式方法,运用文图并茂的方式向全国全省展示渭南脱贫攻坚的生动画面。截止2017年12月26日,共在中省市媒体刊发刊播稿件306篇条,人民网《强国社区论坛》、央视网、央广网、今日头条、凤凰网等20多家网站给予高度关注,转发50余篇条。