日期检索:

我在现场 如临其境

2017年10月16日2版

2017年10月16日2版

2017年2月27日5版

2017年2月27日5版

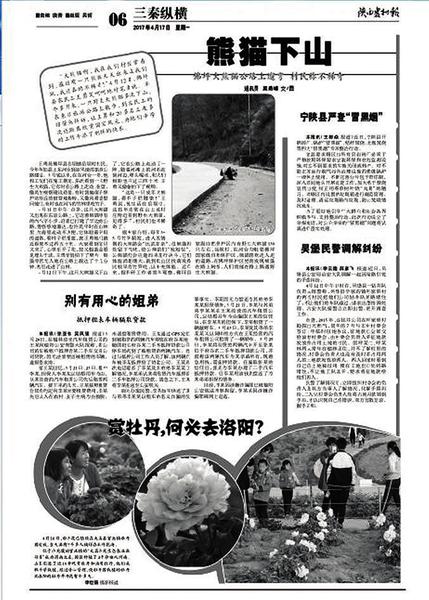

2017年4月17日6版

2017年4月17日6版

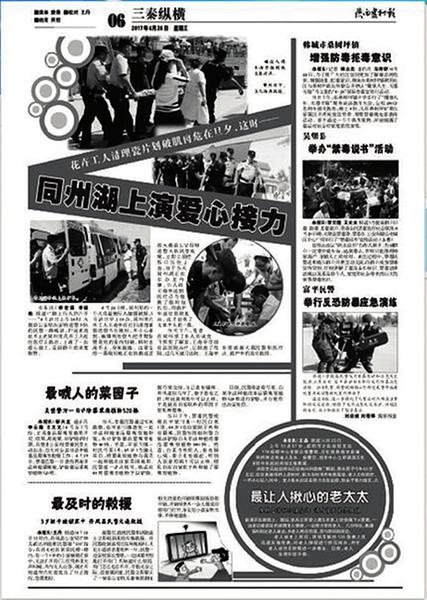

2017年7月7日6版

2017年7月7日6版

2017年2月20日5版

2017年2月20日5版

2017年11月20日3版

2017年11月20日3版

2017年4月24日4版

2017年4月24日4版

2017年1月16日4版

2017年1月16日4版

2017年6月28日6版

2017年6月28日6版

2017年8月9日1版

2017年8月9日1版

2017年3月10日5版

2017年3月10日5版

2017年4月26日1版

2017年4月26日1版

2017年9月8日5版

2017年9月8日5版

2017年2月15日5版

2017年2月15日5版

2017年2月13日1版

2017年2月13日1版张国政 唐青 /文

上世纪90年代初,在中国新闻改革中,习仲勋提出要写“现场短新闻”。所谓“现场短新闻”,就是作者在新近发生新闻的现场,用最精炼的文字,巧妙的手法制作的立体报道。“短、快、活、新、强”是其永恒的魅力所在。读者一拿着报纸,就能产生“我在现场、如临其境”的感受。

连续3年来,陕西农村报坚持将“现场短新闻”作为各版面的主打品种。2017年,陕西农村报刊登的“现场短新闻”589篇,创历年之最,成为一大看点。这在陕西新闻界,乃至在全国农报系统中独树一帜。

短,也能载“重”

“短”就是篇幅短,短而精。新闻的写作就要简明扼要,不拖泥带水,直截了当。通过短而精的文字,将新闻的精髓浓缩在其中,使新闻精确、生动而有力度,有利于读者阅读。所以,“现场短新闻”看似简短,却要求要素明确、内容紧凑、细节突出,需要作者除了具有敏锐的新闻嗅觉和较强的现场捕捉力,还要为现场短新闻寻找到最佳报道角度。

陕农报的“现场短新闻”有浓厚的地域特色,用最精炼的文字、最接地气的口吻,将作者看到的、听到的娓娓道来。

2017年1月16日4版《这一口小油糕香得很》,全文仅仅400字,搭配4幅抓人眼球的图片,作者就将秦镇郭大娟家“一口香”小油糕的制作工艺、火爆程度、致富希望描写得明明白白,让读者在短时间内了解到这一地方小吃;2017年2月15日5版《朴素优美的“婚礼”》,作者通过440个字的描写,生动地把陕北大地婚庆嫁娶的风俗展现在读者面前,让读者和文章中的“主角”们一起笑、一起乐;2017年2月20日5版《“金蛋蛋”树下忙碌的身影》,短短篇幅,为我们勾勒出一幅技术人员田间地头忙“送经”、果农抢抓农时忙生产的“春耕图”。文中的人物的对话朴实,接地气;2017年3月8日6版《“我们的贴心人来了!”》,277个字,字字带真情,家庭的不幸牵动着交警的心,更牵动着读者的心。面对失去父母,家徒四壁的孩子,交警为他轻轻擦拭泪水,读者不由心中产生共鸣:“我们的贴心人来了!”;2017年4月12日1版《旬邑农民捧上乡村旅游“金饭碗”》,游客们徜徉花海,散步、观花、拍照,让村庄真正成为“世外桃源”,让村民不再是“脸朝黄土背朝天”的传统农民,而是就地捧起了旅游“金饭碗”的现代农民……这就是“现场短新闻”的力量,也是“现场短新闻”的感染力、影响力!

“现场短新闻”短短几百字,篇幅虽小,乾坤大,从一个个小的“节点”入手,记录了三秦大地上的人和事。是为新闻之“重”的价值。

快,赢在“时效”

当今社会,人们的生活节奏越来越快,大家很难有大把时间阅读长篇大作。因此,及时采写新鲜活泼的现场短新闻显得尤为重要。

时效性是新闻的“生命”,时效性意味着:要迅速及时,要简短明了。报道的时间距离事件发生的时间越近,这条新闻就越具有新闻价值。就“现场短新闻”而言,短短几百字的篇幅,让读者在最短的时间内读到最“鲜活”的内容。

2017年3月10日5版《周至县公益志愿者为菜农解决菠菜销售难尽力》,短短300字,作者担负起新闻的“传递者”,及时报道了菠菜滞销的主要原因和菜农焦急无奈的心情,积极为菜农奔走呼吁,倡导爱心人士和企业消解菠菜,以求降低菜农损失,让读者急菜农之所急,与之产生共鸣;2017年4月17日6版《熊猫下山》,“熊猫”常见不稀奇,但“一只野生大熊猫多次下山,在东凉旅游公路上散步”却是件稀奇事。作者及时将这件“稀奇事”用图文并茂的形式报道出来,让读者仿佛置身于现场,这只憨态可爱的“熊猫”仿佛正在朝我们走来,让人欣喜不已;2017年4月26日1版《下乡扶贫突发疾病山阳一下派村支书离世》,本是“突发事”,作者更是及时予以报道,让读者除了心酸,更是为扎根基层工作的干部肃然起敬;2017年5月12日6版《农村巧绣娘绣出锦绣河山》,通过作者及时的报道,让更多读者知道在扶风县有这样一位“巧绣娘”,她的十字绣,让更多的人了解到扶风的美;2017年6月9日2版《组织部长夜访贫困户》,作者在接到宁强县二郎坝镇镇长郑获的电话后,立即跟随工作队启程,用质朴的文字讲述了宁陕县委组织部部长郑重,傍晚来到罗家坝村、水田平村走访慰问贫困户,这就是县委书记为群众办的实在事。短短500字的文章,有人物,有情节,有对话,让读者看后产生共鸣;2017年6月28日6版《同州湖上演爱心接力》,新闻往往发生在一瞬间,而作者却捕捉到了。花卉工人清理瓷片划破肌肉,危在旦夕。警民的“爱心接力”救他于危难之时,作者更是将救援的整个过程记录下来,传播了正能量。

“现场短新闻”,就是要在最短的时间,用讲故事的方式,让读者有哭声、有笑声、有掌声,就是要达到沉醉其中的效果。

活,重在“现场”

“现场短新闻”的“活”就是要有“现场”。作者亲临现场的目的就是为了获得强烈的现场感,更是为了新闻的真实性。要写出鲜活、灵动的“现场短新闻”,作者要对现场有准确生动的描述,捕捉现场动态,抓取现场细节,让读者有如临其境的感觉,这不仅可以提供新闻的准确性、可信性,也可以增强新闻的可读性和吸引力。

2017年2月13日1版《浓浓故乡情漫漫回家路》,滞留印度54年的中国老兵王琪终于回到了祖国的怀抱,作者来到王琪老家,分别采访其家人,为读者展示王琪不为人知的另一面,有地点,有人物,有对话,有情节,步步推进,真实可信;2017年7月7日6版《昨日“焦”警今日“浇”警》,描绘了交警在“冰火两重天”里的工作状态,把他们的为民之心上得到了生动而具体的展现;2017年8月2日2版《抗灾自救重建家园》,用作者的视角和一组组惊人的数字,以及3幅现场性极强的照片,冲击着读者的阅读,让读者仿佛置身灾难现场;2017年8月9日1版《宝鸡市委书记调研西部山区“旅游+扶贫”》,短短383个字,讲述了宝鸡市委书记徐启方去到西部山区,就“旅游+扶贫”情况进行调研情况。整个文章不拖沓,观点新颖;2017年8月23日2版《张老汉圆了“安居梦”》,以讲故事方式,从“张老汉”的角度,报道了白河县危房改造项目的发展,让读者更易于接受;2017年9月8日5版《“玩转”黄花菜》,单看这个题目,就能引起读者无限的遐想,开篇第一句话“你吃过用黄花菜做的挂面吗?”立刻勾起了读者阅读的兴趣,不仅观点新、写法活,而且更能引发读者的共鸣。

现场,就是现场!一切鲜而活的场景,一切真实而富有情趣的生活,如果没有善于发现的“慧眼”,任凭你有多大的想象力也是无法描述的,只有常常“在路上”才会有出人意料而又喜人的发现。上述这些举例作品,都是作者们“在路上”的所得;同时我们也可以看到,只要“我们在路上”,路上的风景美不胜收。

新,抢在“独家”

一条好的“现场短新闻”必定是作者亲临现场去观察、体验得来的,是用敏锐的洞察力“透视”出来的,是用汗水和心血“铸造”出来的,它有着任何人无法替代的“独家性”。

“现场短新闻”的“新”,就是要运用最接地气、最贴近老百姓的语言,讲“短、小、微”的身边故事,用形象鲜活生动的表现形式,增强感染力、吸引力和影响力,让读者掌声不断、笑声不断、泪水不断。

2017年8月30日6版《因为爱情……》,作者独家报道了新鲜事——“集体婚礼”。有场景、有人物、有对话、有场景。最后,作者将其提升到“倡导移风易俗、婚事新办,树立社会文明新风尚”的高度。这样的新闻,读者肯定喜欢;2017年10月16日2版《留坝农民转身变股东》,作者常年扎根在基层,以贫困户王桂芳为切入点,透彻报道留坝县11个村推行扶贫互助合作社,探索出了“户户有产业、人人有股份、定期分红利”的扶贫机制,把农村资源盘活,实现了资源变资产、资金变股金、农民变股民的历史性跨越。这不能不说是脱贫攻坚中的大喜事、大好事,读者读起来,掌声不断;2017年10月20日2版《汉阴县蒲溪镇居民畅谈身边变化》;短短200字,基本都是村民的对话。这样富有“现场性”的新闻报道,不拖沓,不啰嗦;2017年11月15日6版《舌尖上的“马拉松”》,作者深入现场,用另一个角度将“马拉松”赛事的精彩呈现在我们的眼前,那就是“马拉松”赛途中的各种新鲜美味的水果。大荔县素来有“水果之乡”、“冬枣之乡”,作者通过独特的“视角”,图文并茂地将大荔水果推介出去,是为绝妙之笔;2017年11月20日3版《“摇钱树”一样的好事,哪找去?》,接地气、口语化的标题最能引起读者的阅读兴趣,这篇文章单从题目上就能抓住眼球。文章讲述了宝鸡市陈仓区委组织部在贫困村县功镇冯家庄村建起发电站的故事,这是利国利民的大好事,更是脱贫攻坚中涌现出的大喜事;2017年12月1日2版《集体搬新家今儿个真高兴》,讲述的是宁陕县四亩地镇110户贫困户集体搬进新家的故事。作者没有按部就班地运用说教式、文件式的方法去写,而是通过搬家现场村民的讲述、对话来引入宁陕县银民搬迁工作的发展,保障贫困户搬得出、稳得住、能致富。全文不过392个字,但既有现场的描绘,又有信息的聚集,如果不在现场,也就不会写出这样生动的情节。

强,立于“导向”

“现场短新闻”是客观事实的纪录和反映,它强在“导向性强”。选择什么样的新闻事实进行报道,体现着作者的一种意向,倡导着一种社会舆论,直接关系到社会的进步与稳定,关系到新闻媒介在公众心目中的形象和威信。

正确的舆论导向直接影响百姓的政治思想。因此,选择好新闻事实,保持正确的新闻舆论导向,就成为每一个新闻工作者所必须思索和考虑的问题。

陕西农村报在报道“党的十九大会议”、“农高会”、“丝博会”等一系列重大会议时,“现场短新闻”是必不可少的表现形式。记者通过现场看、现场听、现场的对话,客观报道了新闻事实,让读者及时了解到相关政策,以短小简练的报道赢得了老百姓的称赞。

2017年2月13日6版《一名武警一桩喜事一场感动》;2017年2月27日5版《旧仓库支起了扶贫工作灶》;2017年4月24日4版《村民花“小钱”住“别墅”》;2017年6月9日2版《组织部长夜访贫困户》;2017年9月19日2版《新民风吹散“老酒宴”》;2017年12月7日2版《“爱心服务站”成贫困群众的“后勤部”》;2017年12月2版《小山村开设道德讲堂》等等一系列的报道,无不体现着作者通过新闻媒体等途径,表达和传递出“正能量”。

******

新闻人是“赶路人”。有句话说,“我们不是在采访的现场,就在赶往现场的路上”。今日之陕西大地,或有经济社会深入改革开放、稳中有进的鲜花,或有攻坚克难的风风雨雨,这一切对新闻人来说,都是独具魅力的风景。只有走出去,常在“路上”,才能不断发现一片片崭新的大地。

大诗人泰戈尔有句诗:“不必采撷鲜花来收藏,因为一路上鲜花自会想你绽放。”让我们经常“走在路上”,去采撷我们的时代、我们生活中千姿百态的“鲜花”!