日期检索:

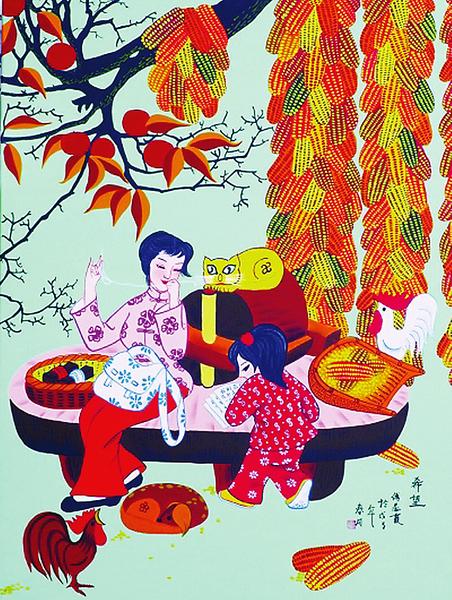

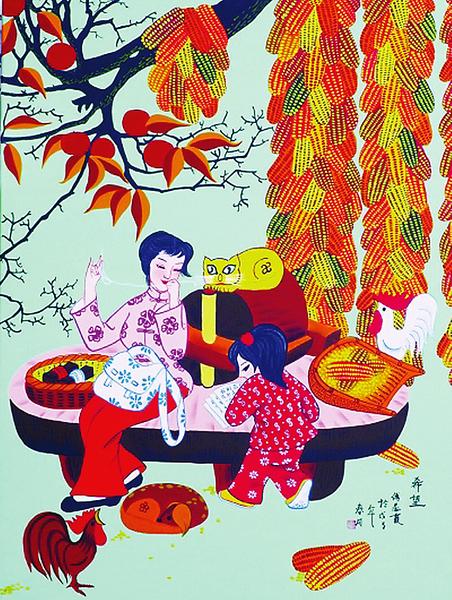

剥玉米粒

陈仓 张峰青

秋玉米收回来了,接下来就是剥玉米粒。场院里一大堆的玉米棒不利于颗粒的晾干、储藏。于是,农人们就要抓紧时间剥下玉米粒,好借秋天的骄阳,把玉米粒晒干。

记得小时候,我们剥玉米粒,要用一个大笸篮。大笸篮是为了防止蹦蹦跳跳的颗粒四处飞溅,刚开始的时候,我们都兴趣很浓,但剥着剥着就没有了信心,因为我们都比母亲剥得慢。同样的玉米棒,在母亲手里,只需左右一旋,就变成了玉米芯子,可我们需要沿着渠口,一粒一粒往下抠,很多时候,感觉大拇指疼痛难忍。还有,我们总是坐不住,没一会儿工夫就跑别处玩去了,等母亲叫我们回来时,又不得不回来,再次坐下来,陪伴母亲。

母亲从不厉声呵斥我们,总是说:“慢慢学,不一会儿就会剥了。”我们说:“坐时间长了,腰疼。”母亲说:“小孩子,哪有腰呢?”我们指一指自己的腰。母亲说:“那是小孩子的耳朵。”对此,我们不理解。于是,母亲就给我们讲了一个故事:以前有一个儿子跟母亲上山割草,他感觉腰疼,就停下割草,爬树掏鸟窝。他在爬树时,忘了将镰放在地上,就问树下的母亲:“我应该把镰放哪达?是不是别腰上?”母亲说:“小孩子,没腰,就挂在耳朵上。”听母亲那样说,那个儿子知道是母亲嫌自己不听话的缘故,他心中思量母亲的话——既然不听从大人们的话,那要耳朵何用?于是他羞愧地回到地上继续割草。

听了母亲的故事,我们也明白了小孩子的腰为什么叫耳朵的由来:孩子要善于听从大人们的劝告,做任何事,就要坚持,要耐得住性子。当然,剥玉米粒,也应如此。

剥玉米粒要用铁锥,一把铁锥能将玉米棒犁成渠口,就像围攻城墙,打开缺口一样。顺着渠口,用另一根玉米芯一搓,玉米粒就像雨珠一样纷纷坠落,发出“大珠小珠落玉盘”的声音。

后来,许多人家用上了人力搅动的玉米机,只需上面装玉米棒,几个转圈,就下面掉玉米粒,最后侧面还能吐出玉米芯,但也存在弊端,就是瘦小的玉米棒,很难剥尽,还得靠人力才行。再到今天,也有用电动玉米机的人家,速度当然不能同日而语,也大大提高了效能,但剥完后,几乎没有完好的玉米芯,颗粒中会掺杂许多破碎的芯子,还非得人力捡拾不可。

经过勤苦的劳作,玉米棒变成了玉米粒,接着就要晾晒玉米粒。一地的玉米粒是村庄的装饰,又是晒场的新衣。玉米粒沐浴着金色的阳光,泛出圆润的光泽,琳琅的声音在耙齿间传来,玉米粒一天就会变颜色,几天就会变个样。

俗话说:热麦进仓,玉米凉装。晒干的玉米粒,要装仓了。它不同于小麦,是需要晒干后,等到太阳下山彻底晾凉后再装。玉米粒装仓完毕,秋收已完成大半。这时,生活也在艳阳的装扮下,显得更加生动,农人的心才会愈加坦然起来,共享这泼彩如画的风景。