日期检索:

他是群众的“家里人”

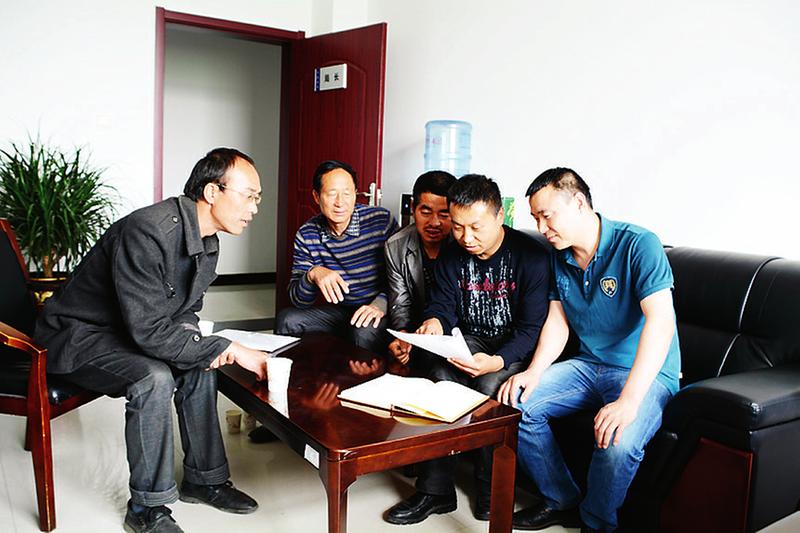

刘涛(右二)正在与村干部共商发展大计。

刘涛(右二)正在与村干部共商发展大计。本报记者 陈强 通讯员 田晓鹏 陈小毅

4月22日,思弥村“两委”活动室大院里,党员干部刚听完“第一书记”刘涛关于“两学一做”发送的精彩党课,就又举起“党员志愿者服务队”的大旗,奔波在田间地头,大街小巷……

去年8月,铜川市发改委选派刘涛到宜君县尧生镇思弥村担任“第一书记”。上任伊始,这位30岁出头的小伙子,很快就融入了思弥村这个“大家庭”。

为增强农村党员示范引领意识,刘涛定期组织党员学党章党规、学习习近平总书记系列讲话,并为党员配发了党徽,建立了《思弥村党员个人成长档案》,推行党员“积分制”管理办法,为每名党员设置“先锋岗”,组织党员参观郭秀明纪念馆,开展以“亮身份,做表率”为主题的环境整治、治安巡逻、结对帮扶等活动,率先为村级活动室配备办公电脑3台,打印机1台,空调设备4台。

为带领群众脱贫致富,刘涛入户走访,建立7个大项40个小项的《群众生产生活基本情况调查登记表》,在全县率先为全村196户群众建立民情电子档案,为93户贫困户建立户情电子台账。并争取到全市唯一一个国家补助200万元资金光伏扶贫试点政策,并顺利引进总投资5000万元的分布式光伏发电扶贫项目。村主任感慨地说:“光伏发电这个我们想都不敢想的项目实施后,除了平均每户每年可直接增加3000元以上纯收入以外,还能为村集体创造一定的经济收入,彻底解决村上缺钱办事的问题。”

刘涛说:“既然当上了村上的‘第一书记’,那就应该让自己成为群众的‘家里人’,成为群众的‘贴心人’。”冰雹灾害时、防滑防火时,群众家里有困难时,他冲在一线,干在实处。群众提出要给村秦腔自乐班提供学习专业知识的机会,他立即与市群众艺术馆联系,争取文艺下基层送服务项目,在农闲时对全村的秦腔爱好者提供3天的免费专业培训。针对群众反应的行路难、吃水难等问题,他积极协调、多方争取,落实到位涉及村庄巷道硬化、公共照明、文化广场修缮等基础设施方面建设项目资金100余万元。刘涛凭着肯干实干的业绩,成为思弥村老百姓脱贫攻坚的“主心骨”。

“当了‘第一书记’,就要牢记‘群众的利益大于天’这句话,尽自己最大的努力,满足群众最期盼、最朴实的需求。”这句话既是刘涛对群众的承诺,也是一名共产党员一心为民的朴实情怀。