日期检索:

希望的沃野

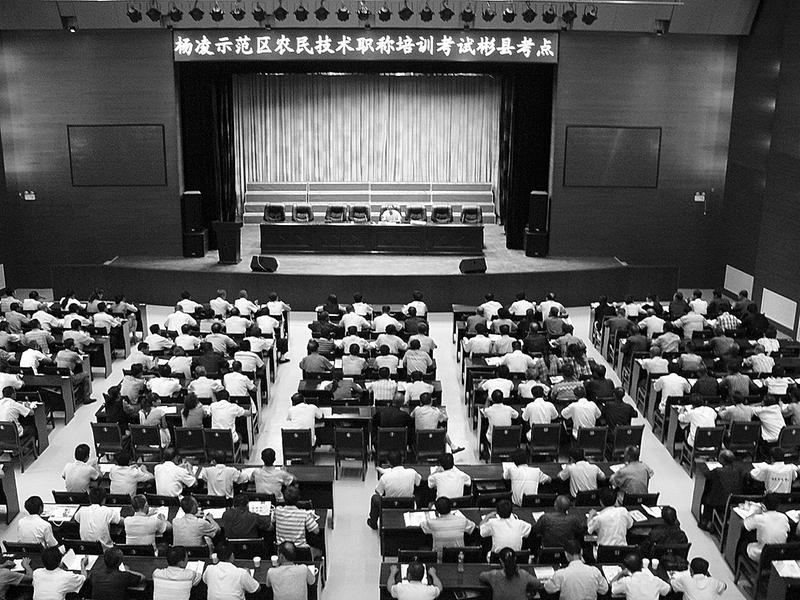

杨凌示范区开展果树嫁接专业培训班。

杨凌示范区开展果树嫁接专业培训班。

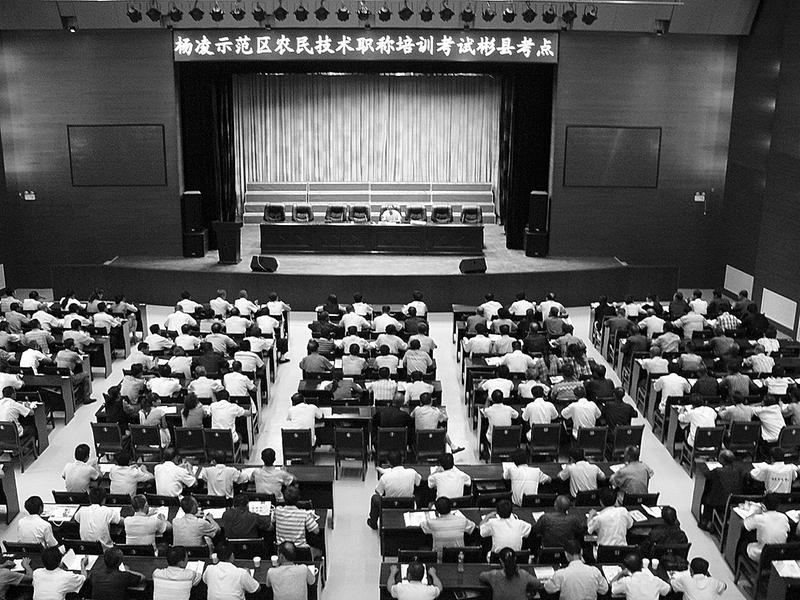

杨凌示范区赴咸阳彬县开展果树管理专业农民技术职称培训班。

杨凌示范区赴咸阳彬县开展果树管理专业农民技术职称培训班。

杨凌示范区赴禹州开展设施蔬菜专业培训班。

杨凌示范区赴禹州开展设施蔬菜专业培训班。

杨凌示范区科技特派员设施蔬菜专业培训班。

杨凌示范区科技特派员设施蔬菜专业培训班。本报记者 王平

2016年1月入冬的一个晚上,在中国农科城杨凌,西北农林科技大学的教室里依然灯火通明,推门向里望去,主席台前一位50多岁的中年男子,嘴里一边讲,右手一边拨动着鼠标键,变换着讲台右侧大屏幕的字幕。台下有白发苍苍的老人,也有抱着小孩的妇女,整个会场座无虚席。有人一边记,有人用手机不停地拍照,会场紧张有序。

讲课者是高级农技师郭红旗老师,正在给大伙讲授果树苗木修剪方面的知识。翻看桌上一张张密密麻麻的签到单,除了来自西安、宝鸡、渭南、延安等省内县区的学员外,还有来自黑龙江、辽宁、甘肃、河南等地的人员。

从2004年起,杨凌示范区党工委、管委会及广大科教工作者十多年如一日,为了解决科技推广“最后一公里”的问题,通过加强顶层设计、机制创新,培养出了一大批能够沉在基层、巩固科技推广成果的科技二传手,为我国干旱半干旱地区现代农业发展、新农村建设及粮食安全等提供了强有力科技支撑和人才保障,成功探索出了一条系统、可操作性强的职业农民培训的新路,初步形成了“杨凌农科”培训品牌。

跋山涉水求真经 培训新法出奇效

邯郸市曲周县德众葡萄种植专业合作社理事长李得宾,2012年栽植了20多亩葡萄,2013年就赔钱。他说,来到杨凌培训后,这里专家以实用技术培训为主,针对性强,而且细节讲得清晰,回去后自己根据所学就开始摸索,2014年葡萄园已经开始保本,现在栽植面积扩大到了520亩,今年在水果市场不景气的情况下,他的葡萄五六月份就早早卖完。

李得宾高兴地说:“现在我还成立了农民专业合作社,带动社员们栽植了2000多亩葡萄园,光今年卖葡萄和苗木,综合收入达到了1000多万元!我们时常会遇到新的技术问题,杨凌的专家们总能及时地给我们提供技术服务。”

像李得宾这样经常来杨凌培训的学员,全国十几个省市都有。只要是与他们有关的培训、观摩,一有时间就赶来参加。

杨凌示范区农业技术推广协会郭红旗副会长说:“咱们的职业农民培训人数一般控制在100人左右,还不敢大范围通知。这期培训我们原本只通知了150人,结果来了327个人。”

公益培训惠万民 机构强大门类多

杨凌拥有系统的农业技术研究机构,有着庞大的农技人才队伍。成立了杨凌职业农民培训管理中心,总体协调管理全区面向旱区的农业科技培训工作。通过建立“杨凌职业农民培训名师专家库”,采取“走出去教”和“请进来学”相结合、课堂讲授和现场实训相结合、“土专家”和“洋教授”打配合的互补方式,将现代农业实用技术送到千家万户。截至目前,拥有培训资质的机构已经发展到22家,各家培训可谓是各显神通,各尽其能。

杨凌示范区、西北农林科技大学及杨凌职业技术学院在全国建立23个永久性实验示范站、200多个农业科技示范推广基地,围绕区域主导产业,结合农时和生产需求,开展培训。

西北农林科技大学成教学院主要围绕村官、专业技术干部、大学生进行培训;杨凌示范区科技信息中心利用远程农业科技网络服务系统和开通029-12316公益号码,开展手机短信、语音呼叫、视频交流等信息服务;杨凌农业技术推广协会、老年科技协会、果蔬协会等各类民间培训机构,利用各自的优势更是百花齐放。

在形成政府主导的公益性培训机构和模式的基础上,还积极引入企业,不断探索市场化的农民培训模式,形成政府主导与企业分担,科技咨询与培训相协调的新型农业科技服务新业态。杨凌的培训目前已经成为全国独有的农民培训体系。

近年来杨凌每年投入的培训经费大约有200多万元,按照先培训,后补助的形式发放,如果培训不好,就取消培训资格。通过长期培训,先后吸引了来自全国15个省(市、自治区)的农民朋友来杨凌参加果树管理、畜牧养殖、园林园艺、农村能源等多个专业的评定。

职称认定为独创 人员广泛行业多

农民也是一种职业,但是从来没有职称。给农民评职称是时代的需要,是农民的心声。

杨凌职业农民培训共分农技员、农技师、高级农技师三个等级。考试采取免费自愿的形式,每考取一个等级需要间隔两年。农技员考试只需参加笔试;农技师和高级农技师需要参加笔试和面试,成绩各占50%。

杨凌农民技术职称评审工作不搞一刀切,而是根据不同专业、不同区域、不同场次的实际情况,组织农民技术职称评审委员会进行分类评审,这就是杨凌职业农民职称培训的独特之处。

目前已经建立了100余名专职和兼职相结合的师资团队,师资来源主要是依靠杨凌得天独厚的师资力量,遴选长期在农业生产一线,具有丰富的实践经验的区内两所大学的老师和区内的“乡土专家”。

记者了解到,在参加杨凌职业农民培训的人群中,有来自多个方面和行业的人。一是在当地长期从事种植、养殖且有一定规模的农村领头人多。二是来自北方县区的农资经销商、经纪人较多。三是涉农企业家或者技术负责人较多。四是农村的返乡农民或是农村妇女学习苗木嫁接较多,甚至有整村的农民都参加。五是“新生代型”高级职业农民培训多,有些大学生还未毕业,也加入到培训的大军。六是杨凌周边只听课不吃不住的“走读生”,主要学习果树管理、病虫害防治、土肥水管理等方面的知识。

丰产丰收效果显 “明星大腕”真不少

在杨凌经过系统培训后,不少人都发家致富了,而他们中,有常年外聘做技术指导的,也有自己创业成功的。

54岁的杨凌农民李拴苏,从1993年开始就搞起了蔬菜种植,通过参加系统职业培训。如今已是高级农技师,他带动全村发展大棚280多座,还被聘为杨凌示范区科技特派员,经常在外地从事设施蔬菜技术指导。此外,他发明的一种通风管,还获得了国家专利。

杨凌示范区果蔬协会会长,高级农技师张晓安,不仅自己拥有樱桃、核桃和苹果苗圃近300亩。而且协会从2014成立年至今,一年时间内发展会员3200多人。另外还成立了14支嫁接小分队,2支设施蔬菜技术服务队,1支果树整形修剪服务队。2015年各苗木嫁接技术服务队服务活动共411场次,对外劳务输出7500多人次,全年实现经济收入超过1亿元。

这些成功人士的背后,离不开西北农林科技大学、杨凌职业技术学院那些赫赫有名的专家教授。提起专家,学员们如数家珍,比如研究植保方面的时春喜、康克功教授;搞园艺蔬菜的邹志荣、刘建辉教授;核桃专家翟梅枝、刘朝斌;甜瓜专家杜军志;从事苹果研究的赵政阳、李丙智教授;搞猕猴桃研究的刘占德研究员;杂果研究的雷宗中教授;动物兽医的昝林森、曹斌云、李长安、肖乃志等。

职业培训成效大 遍地开花促增收

截至目前,杨凌职业培训已累计培训各类农业技术人员超过23万人次,约2万人参加杨凌示范区组织的农民技术职称考试,涉及全国15个省79个地市141个县区。陕西目前已有6000多人、其他省有2500多人获得农民技术职称。如此多的农业科技“二传手”已经深深扎根于农业战线。

76岁的杨凌职业技术学院雷宗中教授表示,他经常去外地做技术指导,有时忙到晚上12点左右才往回赶,家里有事也顾不上,第二天还要赶到其他地方再去培训。“前几天我刚从天水回来,一下眉县常兴段高速,就被扶风绛帐镇江边村猕猴桃种植专业合作社的吕军礼接到他们村,村里广场上聚集了80多人在等候,令我很感动。”杨凌农业技术推广协会的郭会长说。

去年9月在杨凌召开面向旱区培训职业农民经验交流会,来自河北、陕西、内蒙古、山东等15个省(区)的300多名优秀农技师代表、培训机构以及有关地方政府代表,总结了示范区10多年来职业农民培训的工作成效,畅谈了各自的体会和设想。

随着杨凌职业农民教育培训影响力的不断扩大,已经受到社会各届的广泛关注,之所以取得如此显著的成就,主要得益于示范区党工委、管委会领导的重视。如今,随着国家对粮食安全重要性和科学种田附加值的不断提升,一些“新生代农民”甚至是花甲老人也加入到了职业农民培训和创新创业的大军。杨凌农民技术职称证书已经成为农业科技人才的身份证和履行国家使命,扩大科技示范,提升影响力的一张亮丽名片。

“不管是小学、大学或是研究生毕业,不论是70多岁的老人还是年轻人,纷纷奔向杨凌参加职业农民培训,说明这样的培训很有市场,行业内大家很认可。下一步,我们主要针对干旱、半干旱地区现代农业发展的重点产业和技术需求,以提升农民的技术素质和岗位职业能力为关键,搭建面向旱区的‘互联网+杨凌农科’培训综合信息服务平台。重点就农业新品种推广、新技术应用开展推广性、普及性培训,为旱区培养一批批能沉在基层,推广农业科技成果的‘二传手’,建立一支庞大的‘永久牌’的农民土专家队伍,把杨凌打造成为北方地区最权威的职业农民培训基地。”杨凌示范区管委会副主任刘天雄说。G