展区内的名优产品。

展区内的名优产品。

青海展区前,青海省渔业环境监测站卢宝军科长向记者展示施行标准化养殖后,品质达到国际标准品的三文鱼。

青海展区前,青海省渔业环境监测站卢宝军科长向记者展示施行标准化养殖后,品质达到国际标准品的三文鱼。

广西巴马县质量技术监督局局长陆美菊向记者展示她们家乡的特色产品——“小巴香猪”。

广西巴马县质量技术监督局局长陆美菊向记者展示她们家乡的特色产品——“小巴香猪”。

从全国优秀标准化示范区中遴选出的各地名优产品,引起群众的极大兴趣。

从全国优秀标准化示范区中遴选出的各地名优产品,引起群众的极大兴趣。

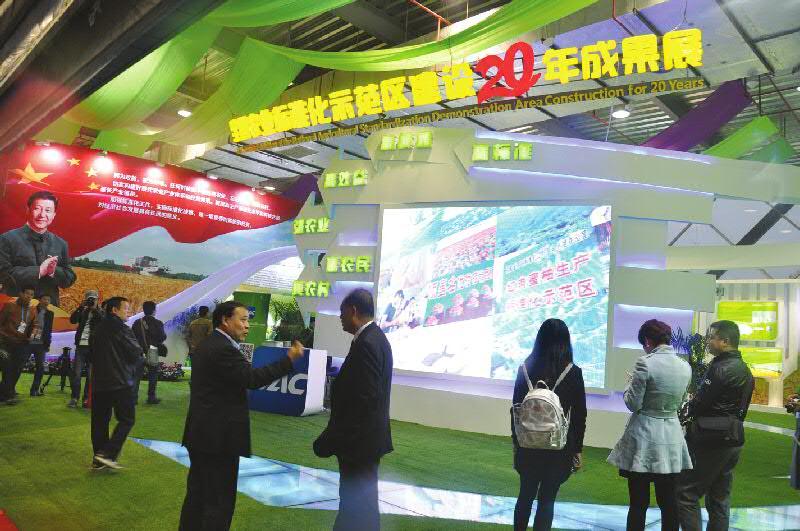

全国农业标准化示范区建设20年成果展展区现场。

全国农业标准化示范区建设20年成果展展区现场。

本报记者 马波 王平 文/图

2015年2月,习近平总书记春节前夕来陕视察时指出:“要在稳定发展粮食生产的基础上,调整优化农业产业结构,因地制宜发展现代养殖业、林果业、园艺业,要提高生产标准化水平和科技含量,延长产业链条,推动果业发展迈上新台阶。”

“你这三文鱼咋养得这么好?标准化就这么有用?”、“这吉林大米咋卖得这么贵?标准化还能让大米‘镶金’?”11月5日,在第二十二届杨凌农高会开幕首日,C馆2层一处由多块淡绿色展板搭建起的特殊展区,吸引了前来观展的农民朋友、涉农企业代表驻足围观与热议,究竟是什么吸引了大家的围观?

“一个个硕果累累的标准化果园、一片片色彩斑斓的标准化基地、一张张丰收的笑脸,一串串骄人的成绩,标准化将为现代农业发展插上‘金翅膀’,在充满希望的大地上孕育绽放。”人群之中,一位身着质监局制服的美女讲解员,指着展区内的一处展板,声情并茂地为围观群众讲解。

据讲解员介绍,该展区为“全国农业标准化示范区建设20年成果展”,由国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会和陕西省人民政府共同主办,组织了全国31个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团的119个国家级示范区的12类348种产品参加此次展出,主要展示全国农业标准化示范区建设20年来所取得的成绩和经验。

向展区内绿色的长廊望去,比肩接踵的人群密布在各个展区,在长廊两侧,依次有序的排布着全国31个省、自治区、直辖市优秀示范区中遴选出的名优企业和优质产品,琳琅满目,品种繁多的各色农产品以各自独有的姿态罗列其中,争奇斗艳。在北京、上海、陕西、云南、新疆生产建设兵团等展位前挤满了正在咨询交流的观展群众。

在青海展位前,青海省渔业环境监测站卢宝军科长正在向一位来自汉中的养殖户讲述渔业标准化的益处,“在青海实施标准化前,我们的渔民及养殖企业,各自为战,方法不一,导致鱼的色度弱、生长慢、卖相差,售价低,渔民养鱼也没了动力,可自从我们施行标准化后,在养殖的各个环节紧抓标准,现在,我们养出三文鱼的品质,已经能媲美挪威、丹麦等国,达到国际标准,每公斤的上岸价达到52~55元,渔民净收入比之前大幅提升。”

“以前吉林的大米种植,都是小作坊的方式,分布较散,产量少,口感差,售价低,无法规范统一,也就谈不上品牌塑造,后来响应了国家的要求,统一种子、肥料、育苗等各环节标准,大力推行农业标准化生产模式,从而迅速提升了吉林大米的品质,好吃、营养、还安全,品牌更响,价值更高,每斤高端大米已卖到了30元,农民的收入明显增加,在吉林谈起标准化,大多数农民都称得上半个‘专家’。”在吉林展位里,一家生产大米的参展商李东正在向观展群众讲解。

在陕西展位前,一位来自乾县临平镇武兴村村民闫秉真提出了自己的疑问:“究竟啥叫个农业标准化?实施标准化到底对我们农民有啥好处?”

在展会现场,陕西省质量技术监督局党组书记、局长乔军解答了老闫的疑问,他说,农业标准化是增强农业综合生产能力的重要技术基础,是保障粮食安全的有效措施,是现代农业的重要标志。乔局长介绍,从1995年开展第一批农业标准化示范区建设开始,20年来,国家质检总局和国标委共制订修订农业国家标准2746项、行业标准4246项、地方标准17000多项,涵盖了农业投入品、农业生产、农产品加工、农产品流通、农产品检验检测等领域,先后建设国家级示范区8批4272个,省级农业标准化示范区5781个,涉及全国2000多个县(区、市),覆盖了粮食、畜禽、水产、蔬菜、水果等大宗农产品和各地优势、特色农产品。据统计,前7批示范区农业总产值比示范前增长81.82%,农民人均收入比示范前增长67.05%。

实践证明,农业标准化在大力推进农业现代化,加快农业发展方式转变,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路等方面发挥了重要作用。我们相信在不远的未来,标准化将为现代农业插上“金翅膀”,现代农业将真正展翅翱翔!