日期检索:

生态治理 绿色转型

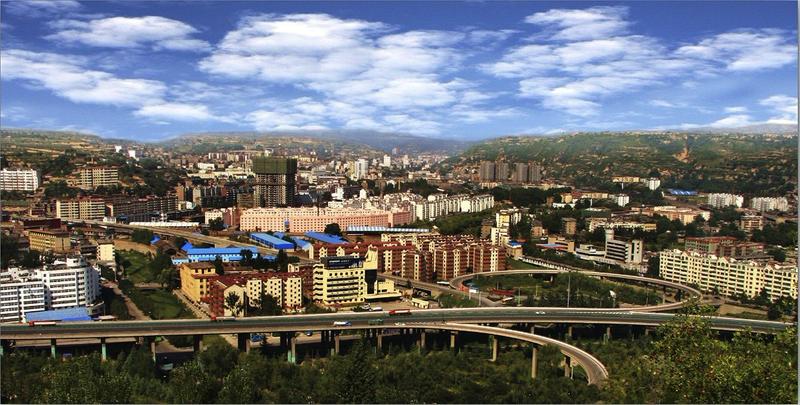

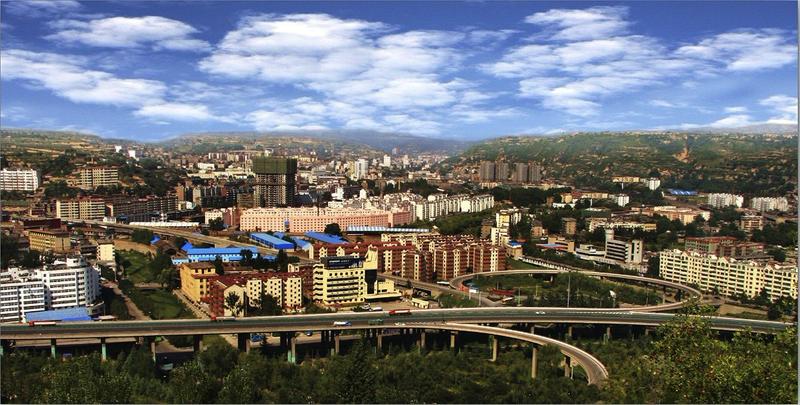

铜川市鸟瞰图。

铜川市鸟瞰图。本报讯(记者王根平)曾经的“煤城”铜川市,因缺林少绿、环境污染严重。如今,经过一系列生态转型的不懈努力,这里山清水秀、天蓝地绿、飞鸟成群,成为渭北地区名副其实的一叶“绿肺”。这是9月11日,记者在铜川感受到的可喜变化。

铜川“先矿后市”,因煤而兴,是西北地区重要的能源建材基地。同时,也曾面临了工矿区生态环境遭受冲击、植被保护面临挑战、部分区域性生态退化等环境问题。为改善这一状况,铜川市近年来以转型为统筹,调结构、转方式、提质量、优环境。改善生态环境,调整产业结构,着力打造全国知名的养生休闲城市,将林业放在生态文明建设的战略地位。

依托天然林保护、三北防护林建设和退耕还林等林业重点工程,把设计落实到山头地块,科学规划规范种植,五年来铜川市林业重点工程累计人工造林33.28万亩。坚持身边增绿,围绕城市扩绿、荒山披绿、流域植绿、道路林荫和家园绿化。

推进城市绿化,道路绿化,流域绿化、景区绿化和家园绿化“五大工程”。完成了北市区直观山坡造林2万亩,建成城市绿地广场12处。南市区栽植大树12000余株,绿地公园广场6处,城市人均公园绿地11.4平方米。完成建设包茂高速、210国道绿色长廊168公里,县、乡公路绿化981公里绿化率69.4%、完成漆水河、沮河、赵氏河流域治理3万亩、河渠绿化319.4公里。完成了照金、药王山、玉华宫、陈炉古镇等主要景区绿化6000亩。建成省级园林式单位19个,市级园林式单位135个,建成三化一片林示范村37个。

生态建设和惠及民生相结合,是铜川市带动农民增收,实现造林富民,造林为民的一项举措。该市科学规划、因地制宜、板块推进、规模发展、集约化经营,核桃等干杂果经济林面积从87万亩增加到122万亩。2014年全市干杂果产量2.19万吨,产值5.19亿元,农民人均干杂果收入1206元。

实行苗木自给,是铜川市造绿富民的又一亮点。实现了国有育苗向社会育苗,个人育苗向企业育苗,荒山造林苗木向绿化大苗的转变。呈现了苗圃基地化、品种多样化、生产标准化、管理科学化的态势,建成育苗基地8处850亩,分散育苗2000多亩,年均出圃苗木5000万株。

通过一段时间的努力,一系列措施取得明显成效:“十二五”时期,铜川林地面积由190.89万亩增加到198.98万亩,森林覆盖率由44.8%提高到46.5%。城市空气质量优良天数保持在330天左右。同时,全市干杂果经济林从87万亩发展到122万亩,年产值5亿元以上,农民人均干杂果收入1206元,实现了生态效益和经济效益“双赢”的目标。

如今的铜川,实现了林业生态由局部脆弱到明显好转、由整体稳定向良性发展的重大突破,获得“全国绿化模范城市”荣誉称号。更令人惊喜的是,鸟类的回归也成为铜川生态环境日益向好的有力见证:朱鹮、灰椋鸟、黑鹳等鸟类安然栖息繁殖,在铜川沮河流域经常能观测到的朱鹮有50多只,在野外成功繁育出的“铜川籍”朱鹮已经达到16只。