日期检索:

难以忘却的历史

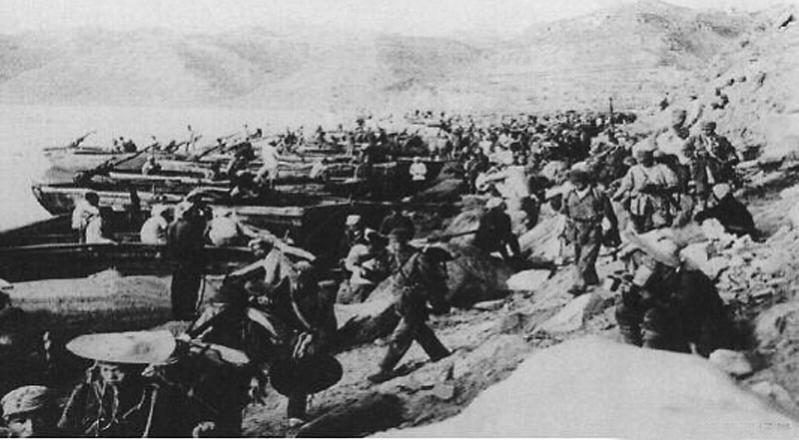

八路军东渡黄河场景。

八路军东渡黄河场景。

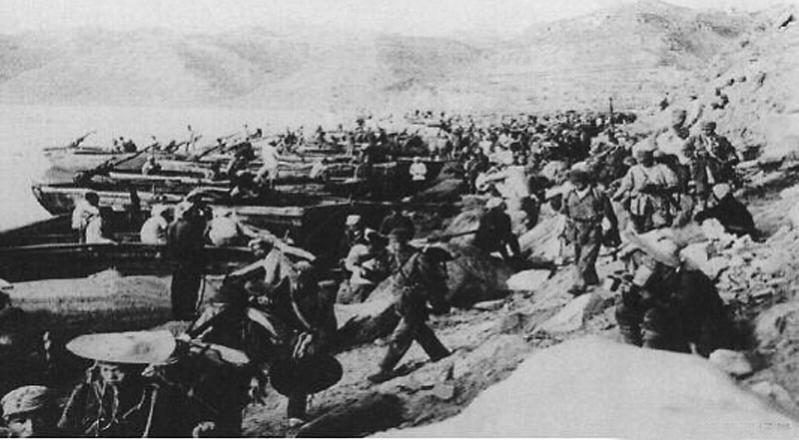

图为(左起)八路军副总参谋长左权(左一)、政治部主任任弼时(左二)、总司令朱德(左三站立观察者)、政治部副主任邓小平(左四)东渡黄河时在渡船上。

图为(左起)八路军副总参谋长左权(左一)、政治部主任任弼时(左二)、总司令朱德(左三站立观察者)、政治部副主任邓小平(左四)东渡黄河时在渡船上。本报记者 程立忠 通讯员 董群艺

1937年7月7日,日寇发动了卢沟桥事变,中华民族危在旦夕。同年8月下旬,中共在陕北洛川召开中央政治局扩大会议,颁布了《抗日救国十大纲领》,制定全面抗战路线及战略方针。8月25日,中共中央军委发布了中国工农红军和南方各省游击队改为中国国民革命军第十八集团军(即八路军)和新编第四军(即新四军)的命令。毛主席、党中央审时度势,高瞻远瞩,作出了八路军北上抗日的战略决策。9月份,八路军主力部队相继汇集韩城县芝川镇准备东渡黄河。

8月6日,记者在韩城市见到了民革韩城市秘书长董群艺,他给记者讲述了当年那一段抗战历史。

(一)

东渡前夕,中共陕西省委特派员赵伯平和交通员王筠,向韩城县委通报了大军东渡计划,要求县委配合国民党县政府做好支前后援工作。县委即时通过各级地方党组织,发动各界群众、学校师生沿途欢迎,并派共产党员徐岱云等人组织渡河船工队。

8月下旬,115师从三原县出发,30日进入韩城宿营一晚,31日从芝川镇东渡抗日。9月6日,120师从泾阳和富平出发,9月8日进入韩城,沿途各村张贴欢迎八路军的标语:“欢迎救国救民的红军!”“欢迎抗日红军!”“欢迎抗日先锋队!”“红军是人民的军队!”(当时群众还不知道红军改为八路军)115师、129师汇集韩城后,驻在龙亭镇三甲村、大鹏村、马陵庄、范家庄、城南村、城北村和芝川镇吕庄村、柏香村,以及合阳县王家洼一带的临河村等18个村庄。

董群艺的母亲王银维经常说,郭家庄董群艺的舅王生德家就驻有八路军,他们纪律严明,公买公卖,不扰民,还为群众担水扫院。当时部队战士离家出发是凌晨5时许,老乡根本不知道。

八路军总部驻扎在芝川镇“同春园”酒楼,总后监护连驻守县城南关(今南关兽医站)。总指挥朱德、副总指挥彭德怀、副总参谋长左权、129师师长林彪、独立旅旅长陈赓等首长在这里组织指挥东渡。

董群艺的祖父董志强时任韩城县立芝川镇小学校长,与地方和部队有关领导接触较多,董群艺在学生时代经常听他祖父提及那段往事。据祖父讲,9月5日,八路军总部由朱德率领,从三原县云阳镇出发,于9月14日到达韩城。部队进入韩城后,国民党县长王文光带队前往龙亭一带迎接朱老总一行。他在路旁站着看着,眼见擎旗的、挂军号的、扛步枪的、抬机枪的、挑炊事担子的、背大锅的……人都快过完了,但还没有见到骑马的将军。他急忙问一个战士:“怎么不见朱总指挥?”那个战士说:“前面背大锅的就是朱老总。”王县长连连顿足,瞠目结舌。这个故事,一时传为佳话,并广为流传。

(二)

八路军安营后,同芝川各界群众数千人在府君庙举行了盛大军民联欢会。朱老总作题为《抗日杀敌,保卫国家》的讲话。他首先讲解了共产党的抗日民族统一战线政策,阐述了八路军东渡的伟大历史使命,要求后方人民努力生产,节衣缩食,支援前线,争取抗日民族自卫战争的早日胜利。最后朱老总高呼口号:“日本军国主义必败!中国人民必胜!”台下掌声雷动,经久不息。

随后,张志超以抗敌后援会宣传部长的身份致欢迎词,芝川商会会长宋子英向朱老总和各位首长敬酒。会上,中共范家庄支部书记张智发(即张勇义,后任河北省邯郸军分区司令员,1945年8月在城北县与日军激战中壮烈牺牲,年仅38岁)带头报名参加八路军。在他的影响下,爱国青年张进发(东范家庄人)、张煦生(范家庄人)、店员张来发(山西人)、宋二小(芝川人)等当场踊跃报名入伍。会后有赵峰村的冯抗勇、西英村贾铭玉、西赵庄王保瑄(原名三海,二高学生,建国后任中华人民共和国驻阿尔巴尼亚共和国大使)、芝川镇张有华(即杨真,1979年任广州军区副司令员)、张帮稳、杨福成、韩中学生卜易文、二高学生刘智良等16名青年报名入伍,随军东渡。

9月10日前后,部队在驻地张贴《告抗日将士书》、《告抗日友军将士书》等布告。当地人民群众听说八路军要进城演戏和篮球比赛,还听说120师师长贺龙要到城里来,全县都沸腾了。人们争先恐后涌上街头,目睹贺龙将军的风采。10日下午,120师战斗篮球队与韩城中学学生篮球队进行了友谊比赛。贺龙、关向应等首长骑马进城观看。晚上,120师战斗剧社在县城大操场为国民党友军和各界群众作了公演。其主要节目有《亡国恨》《铁蹄下的同胞》《松花江上》《放下你的鞭子》等。公演开始前,师政治部主任甘泗其讲话,揭露日寇侵略罪行,宣读抗日救国十大纲领,阐明了东渡抗日的使命。观众深受鼓舞,掌声、口号声此起彼伏,群情激昂。

八路军在芝川期间,乡贤杨一鹤先生发现指战员们衣被单薄,心急如焚。他召集芝川镇各界爱国人士开会商议,决定发起为八路军抗日募捐活动。当地群众争先恐后地捐献棉衣、鞋袜及钱粮等物。杨一鹤先生带领大家捧送捐献的200件衣物和80多银元,送到八路军芝川留守处,延安《新华日报》登报表扬,人民群众深受鼓舞。

(三)

八路军东渡地点是司马迁祠墓前东南方的窑儿坡底(古夏阳渡口)。这里当时有造船厂三家,专门打造大中型木船,后来陆路代替了航远,船厂也随之消失了。在中共韩城县委的组织领导和抗敌后援会的支持下,当地群众踊跃支前,军民协助1000多名船工匠备好100多只小型木船、船筏和数以千计的门板木料,将门板一头搭在船头,一头搭在黄河岸上,依次连接10多公里长,使部队将士、牲畜和装备得以通行。

9月15日上午,天下着雨,部队渡河上船前,朱老总向指战员们讲了渡河注意事项,强调说:“岸上受我指挥,船上一切听从艄公指挥,水令比军令更严,要保证渡河顺利进行”。通过黄河主河道时,指战员登上木船,船工队起锚撑篙,伴随着黄河的怒吼,“哟嗬嗬”的号子声响彻云天。

当天,朱德、任弼时、左权、邓小平等同乘一船,安全地渡过10公里宽的黄河,到达黄河东岸。一天天,一船船,20多个不眠的昼夜,使部队安全到达黄河彼岸——山西省万荣县庙前镇、荣河一带。八路军东渡黄河后马不停蹄直奔抗日前线,平型关大捷标志着中国共产党开辟新战场的伟大斗争开始了。