日期检索:

崭新的里程碑

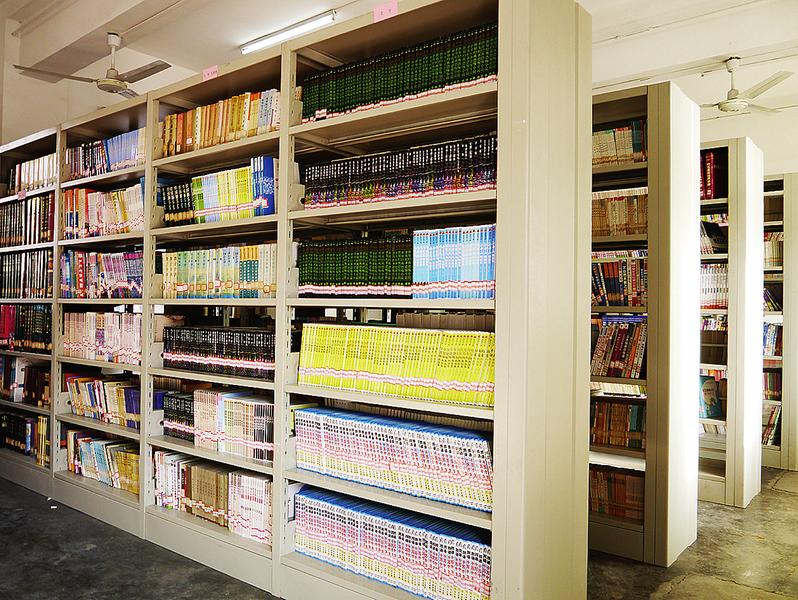

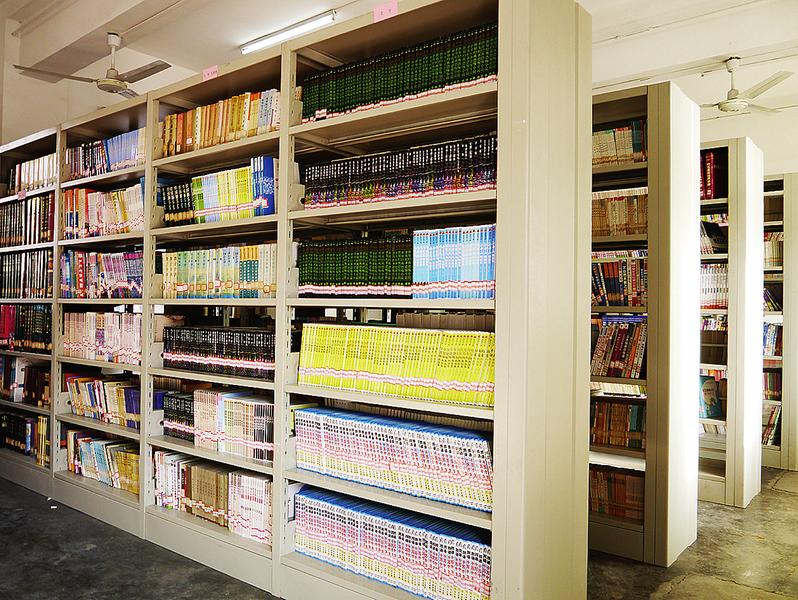

图书室一角图书室。

图书室一角图书室。

校园艺术节。

校园艺术节。

大课间活动。

大课间活动。

田径运动会。

田径运动会。记者 惠科 通讯员 黄建华 惠俊

三原县,古称池阳,位于关中平原腹地,因境内有孟侯原、丰原、白鹿原而得名,是古丝绸之路东端重镇,也是西安(咸阳)国际化大都市卫星新城。全县总面积576.9平方公里,辖11镇207个行政村,总人口42万,是全国文化先进县、全国科技进步县、中国书法之乡,陕西省教育强县、陕西省文明县城、陕西省文化先进县。三原自古文教昌盛,文化遗存丰富,明清时期的学古、宏道、嵯峨、正谊四大书院驰誉关中,被誉为西北学界的一面旗帜。清康熙年间即有“学风之盛莫过于三原”之誉。同时,三原亦是关中理学的重要发祥地和传播地,其“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的宗旨,表达了人类教育的最高境界,对县域乃至全省文化教育发展产生了深远影响。

近年来,在省、市的坚强领导下,三原县委、县政府秉承“尊师、重教、兴学、育才”的优良传统,坚持把教育摆在优先发展的战略地位,大力实施“科教兴县”战略,不断加大教育投入,努力改善办学条件。

县教育局按照高中教育抓特色、职业教育抓创新、义务教育抓均衡、学前教育抓规范的基本思路,着眼于实现基础教育现代化、打造区域教育中心的目标,全面深化教育改革,扎实推进素质教育,全县各类教育得到均衡协调发展。先后被评为全国幼儿教育先进县、全省“两基”工作先进县、陕西省教育强县、陕西省课程改革先进县。2014年12月,三原县顺利通过了省政府教育督导团“双高双普”评估验收,被授予“高水平、高质量普及九年义务教育和普及学前教育、普及高中阶段教育县”荣誉称号!

教育已成为三原一张靓丽的名片。

党政齐抓共管 确保优先发展

三原县成立了以县委、县政府主要领导为组长,主管领导为副组长,教育、发改、人劳、财政、住建等相关部门主要负责人为成员的教育优先发展工作领导小组。全面落实“以县为主”的管理体制,把教育发展规划纳入县域经济社会发展总体规划及党政领导干部工作实绩考核之中,与经济工作同部署、同安排、同落实。建立了县委常委会议和政府常务会议专项议事制度,县人大、政协专项调研和定期视察教育制度,县级领导和部门领导包乡联校、乡镇领导包片联校制度,形成了县级四套班子齐抓共管机制。坚持把教育发展作为县乡党政“一把手”工程和财政支持“1号工程”,在全县形成以县委、县政府统一领导,教育职能部门牵头抓总,各镇、部门密切配合,社会各界广泛参与的教育管理体制。将教育工作纳入各镇、部门年度目标责任考核,签订目标责任书,层层分解任务,建立了监督考核机制,形成了全县上下共同促进教育发展的强大合力。

加大教育投入 提升办学水平

按照“高标准规划、高标准建设、高标准配套”的思路,以建设现代化学校为重点,积极争取项目支持,不断加大教育投入,全力改善办学条件。2011年以来,全县累计投资3.17亿元,先后在全县中小学实施了标准化学校建设、校舍安全、生活设施改造、美丽校园建设等200余项基础设施建设工程,彻底消除了危漏校舍,基本实现了楼房化目标。特别是2014年,全县“双高双普”累计投资2.25亿元。其中,基础设施建设共投资1.28亿元,涉及四大类119个建设项目。其中包括:操场建设项目68个,投入资金8162万元。部室楼建设项目19个,投入资金2906万元。校园环境氛围建设,投入资金1255万元。加固维修项目,投资287万元。广场及道路硬化项目29个,投入资金213万元。内部设施配置投资4850万元。信息化建设投资4855万元,新安装电子白板243套,新装配多媒体投影592套,新建多功能教室85个,新建教育电视台11座,新装计算机教室82个,新购置台式计算机4397台,笔记本电脑1209台,新建数字校园网69个,实现了教育教学技术的现代化、信息化。

优化师资队伍 深化教育改革

全面实行校长聘任制、教师聘用制、结构工资制、岗位目标责任制“四制”改革,积极推行教师绩效工资制,制定出台了《三原县教育系统教职工绩效考核和绩效工资分配指导意见》,各中小学均制定了教职工绩效考核和绩效工资实施办法,有效调动了广大教职员工的工作积极性和主动性。近年来,先后安排20余名校长赴江苏南通挂职锻炼,组织100多名校长参加省、市、县三级培训,中小学校长的办学理念进一步更新,管理水平不断提高。2011年,通过民主推荐、理论考试、综合考核等程序,公推公选了23名中小学校长、幼儿园园长,促进了校长队伍的年轻化、专业化,涌现出了一批学历高、业务精、能力强的优秀青年校长。同时,以促进教师专业成长为目标,按照县级培训定方向、片区培训解疑惑、校本培训促成长的工作思路,大力开展校本研修工作,建立了县、片、校三级研修网络。着力打造高校课堂,积极推进课堂教学模式创新,如南郊中学的“双主生命课堂”、中山街小学的语文教学“一线四步”、数学教学“一线四环”等模式,得到省市相关专家的充分肯定。大力实施课题带动战略,积极承担省市教改课题,2011年以来,全县累计承担国家省、市级课题研究77项,县级课题研究289项,其中97项已经结题,10项获得省市表彰奖励。

完善工作机制 促进均衡发展

完善经费投入机制。全面落实国家教育投入政策,不断完善义务教育经费投入保障机制,将中小学各项经费全部纳入财政预算,认真落实财政对教育投入的“三个增长”,保证教师工资按时足额发放,及时实行了绩效工资。严格执行教育收费项目和标准,建立和完善了校务公开、公示制度,实行收支两条线管理,有效杜绝了教育乱收费现象。完善城乡互动机制。实施县城骨干教师对口支援农村学校和教师交流轮岗政策,累计选派380名城区优秀教师到徐木、新兴等农村偏远地区任教,促进了城乡教育事业的均衡发展。全面加强职业教育,依托县职教中心,采取联合办学模式,近年来累计向社会输送各类合格人才3787名,打响了“三原技工”的品牌,实现了职业教育与基础教育的协调发展。完善教育救助机制。成立了三原县学生资助管理中心,出台了《三原县贫困学生救助办法》,设立了县级贫困学生救助基金。2011年以来,共发放各类助学金2239万元,受惠学生27446人次;救助优秀贫困大学生527万元。按照每生每天4元标准,全面实施农村义务段营养改善计划,有效改善了中小学生的营养结构。

倾力体育教学 增强学生体质

全面贯彻落实国家关于加强体育工作,深化素质教育的方针政策,切实加强学校体育工作。先后制定了《关于大力开展中小学阳光体育运动的实施意见》、《关于进一步加强学校体育工作的意见》、《“四节”教育活动实施意见》等一系列重要文件。

全县中小学从规范体育课程抓起,以“特色大课间”活动为突破口,以体育教师岗位培训为着力点,认真落实“两操一课”制度,广泛开展“四节”教育活动,定期开展田径、球类等各项运动会,全面落实了教育部“每天锻炼1小时”的青少年阳光体育运动要求,渠岸中学的射箭、东关小学的校园足球等一大批体育特色项目遍地开花,在省市举办的各类体育竞技活动中取得了优异的成绩。从1996年开始,坚持每年召开一次中小学田径运动会或篮球运动会,建立了县、镇、校三级体育交流展示平台,推动学校体育工作不断迈上新的水平。2014年投入6000余万元,全面完成了中小学校操场的升级改造工作,全县4万名师生彻底告别了“土操场”,南郊中学、陵前中学、新兴中学等11所学校建设了高标准的塑胶操场,为体育教学提供了更加有利的条件,为阳光体育运动注入了新的活力。

彰显办学特色 深化素质教育

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》指出,要把育人作为教育工作的根本要求,把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点。关心每个学生,促进每个学生主动地、生动活泼地发展,为每个学生提供适合的教育。要把提高质量作为教育改革发展的核心任务,注重教育内涵发展,鼓励学校办出特色、办出水平,出名师,育英才。

为了贯彻落实《纲要》精神,深入推进素质教育,促进学生全面发展,三原县教育局出台了《关于在全县中小学开展“一校一特色”创建工作的指导意见》,积极倡导学校形成“人无我有、人有我优、人优我精”的独特风格。提出了以校园文化建设为切入点,以校本特色课程开发为突破口,按照“培育优势项目——创立学校特色——打造特色学校”的发展轨迹,建设“规范+特色”的学校,培养“合格+特长”的学生的特色创建思路。各学校因地制宜,在特色创建方面进行了积极探索和实践,取得了一定的成效。如东关小学的儒雅文化、高渠中学的经典诵读、中山街小学的手工制作、鲁桥中心校的书法教学、安乐中学的豆贴画等。初步实现了百花齐放、百家争鸣的特色创建局面。同时,该县以青少年校外活动中心为依托,大力开展校外艺术特长教育,引领素质教育向纵深发展。

我们坚信,在各级的关怀支持下,在三原教育人的不懈努力下,三原教育一定会在历史悠久、积淀深厚的膏腴之地开出更加绚丽多彩的花朵,结出更加累累的硕果!让我们拭目以待……