日期检索:

把老百姓的满意作为最高奖赏

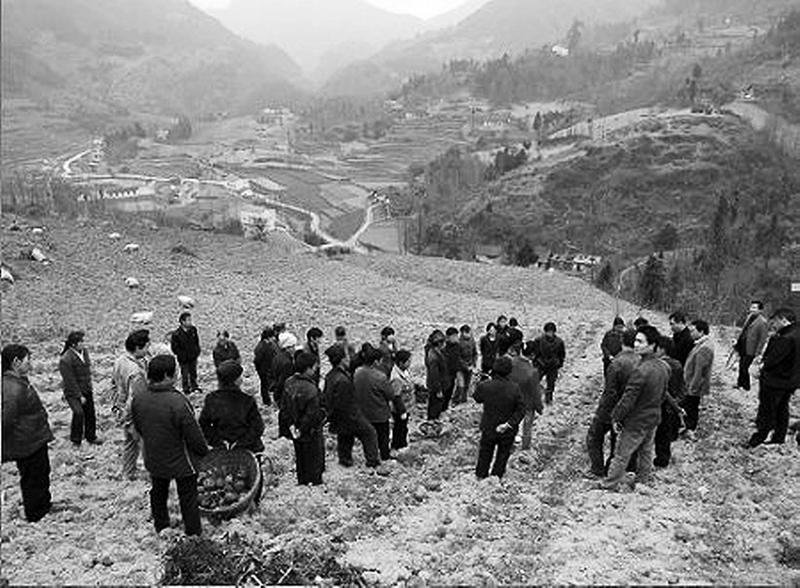

大巴山深处的陈家滩拉溪塘村——扶贫重点村建设掠影。

大巴山深处的陈家滩拉溪塘村——扶贫重点村建设掠影。

原散居在大山沟里的贫困户,如今终于“挪穷窝”——渔渡镇大河口移民搬迁点。

原散居在大山沟里的贫困户,如今终于“挪穷窝”——渔渡镇大河口移民搬迁点。

扶贫开发连片治理项目村——小洋镇木桥村,旧村换新颜。

扶贫开发连片治理项目村——小洋镇木桥村,旧村换新颜。

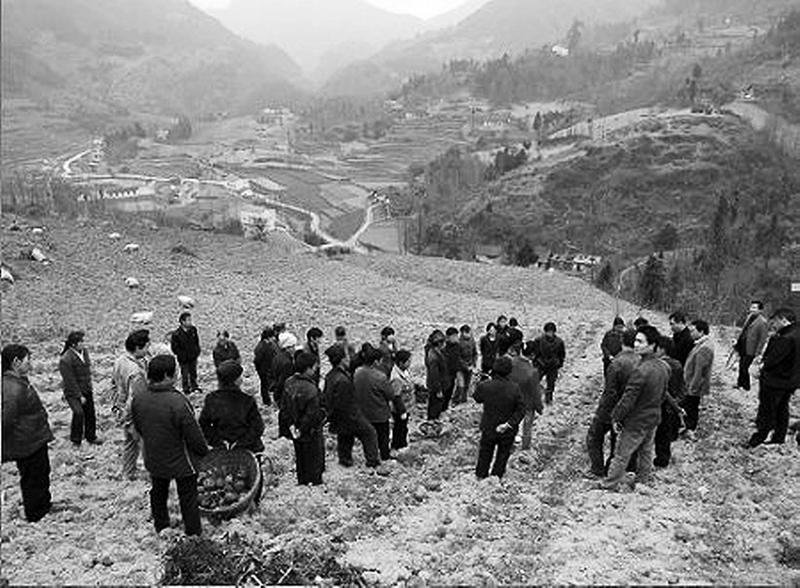

县扶贫办和泾洋镇积极组织技术人员现场指导贫困户开展魔芋种植技术。

县扶贫办和泾洋镇积极组织技术人员现场指导贫困户开展魔芋种植技术。

赵正永书记在该县鹿子坝移民安置点向搬迁群众了解生活变化情况。

赵正永书记在该县鹿子坝移民安置点向搬迁群众了解生活变化情况。本报记者 张忠德

镇巴位于汉中市东南隅,大巴山西部,米仓山东段,被誉为陕西“南大门”,是西北地区最大的苗民聚居地,红四方面军曾在此创建川陕革命根据地。近年来,该县在被确定为国家新阶段扶贫开发重点县后,紧紧围绕11.81万贫困人口脱贫致富这一目标,坚持“一村一策、一户一法”扶贫方略,加快实施产业扶贫、整村推进、移民搬迁、能力建设“四大扶贫工程”,积极构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫三位一体的大扶贫工作格局,推动了县域经济协调可持续发展。

整村推进“换穷貌”

该县以整村推进为突破口,按照“产业优先、基础支撑、综合配套、连片开发”的工作思路,坚持一把手主抓、高起点规划、大拼盘整合,多措并举推进减贫增收的做法曾受到省扶贫办的充分肯定。

整合资源,突出重点,加大投入,高质量、高标准打造整村推进连片开发建设示范带。围绕全县扶贫开发“669扶贫工程”目标,在多方调研的基础上,精心研究制定了《镇巴县整合资金整村推进连片开发试点实施方案》,将渔渡镇九家榜村、红旗村和小洋镇小洋村、木桥村以及泾洋镇七里沟村、鹿子坝村三片区域定为项目核心建设区,沿210国道,实施产业开发、村容村貌、道路建设等项目,初步形成了“三点一线”的开发格局,从而辐射和带动全县农村经济的发展。

全县整村推进连片开发项目村各类设施配套完善,社会事业全面发展。达到行政村“六有”:即有进村的水泥路或柏油路和行道树,有安全卫生的饮用水或自来水管网,有广播电视、电话信号覆盖和宽带信息网,有一个种养殖专业协会,有合格的办公房、支部活动室、卫生室、警务室、文化室、小型超市,有群众信任、团结协作的村“两委”班子和维护群众利益的好制度。自然村组“六有”:即有进村到组的简易通畅公路,组内有整洁通畅的硬化道路,有进组入户的通电条件,有安全卫生的饮用水或自来水管网,有一批劳动力受到培训和转移输出,有一个带头致富的好组长。户“九有”:即有一幢具有抗震能力、人畜分居、整洁实用的安居房,有一口沼气池或节能灶,有一个卫生厕和卫生圈,有一个小水窖或有安全卫生的自来水入户,人均有一亩旱涝保收的基本农田(地),人均有一亩特色经济林果和经济作物园,年人均有两头(只)商品畜出栏,有一个劳动力掌握一门脱贫致富实用技术,平均每户有一人在外务工。简称“669扶贫工程”。

针对整村推进扶贫项目建设点多量大面宽、实施难度大的实际,该县采取“县级领导带、责任部门管、联扶单位帮、镇村领导抓”的举措,把资源整合、集中开发等各项任务分解到各有关部门,建立扶贫连片开发整村推进项目资源整合的长效机制,强力推进扶贫项目建设步伐。目前,13个整村推进项目和23个“一村一策、一户一法”示范村建设各累计完成投资1.3亿元和2.5亿元,基本实现整村脱贫。

产业扶贫“拔穷根”

大做产业化扶贫文章,狠抓“茶叶、魔芋、生猪”三大主导产业,充分利用优势资源,以项目为载体,以企业为龙头,以基地为依托,以科技为支撑,以大户为中坚力量,致力打造魔芋种植大县、茶叶加工强县、特色产品标准化生产县,实现了扶贫工作与主导产业的互促共赢。

采取多种措施加快扶贫产业项目建设,特色产业建设扎实推进。先后编制了《连片特困地区区域发展与扶贫攻坚规划(2011~2020)》、《连片特困地区产业扶贫规划》,实施了一大批扶贫效益、生态效益和社会效益共赢的产业项目。2014年全县魔芋产业建设项目完成投资3286万元,种植魔芋8.1万亩,其中规范化高标准种植1.06万亩,魔芋产值达1.6亿元,全县农民人均增收613元。实施了观音镇大市川村农业综合开发茶园建设、杨家河镇青水镇贫困户低收入生产发展、观音镇三元镇高山生态有机茶园产业化3个扶贫开发重点项目,累计完成投资2300万元,流转土地1008亩,瞄准938户贫困户发展茶叶、魔芋、蔬菜、中药材、食用菌等特色产业,户均增收1500元以上。

目前全县茶园总面积达7.5万亩,年产茶2185吨,产值2.67亿元;重点产茶镇18个,已形成集中连片的茶叶基地6个,以茶叶生产为主的专业村15个,从业达4万余人。全县年生猪饲养量达60万头,出栏29万头,猪肉产量达2.3万吨;年出栏规模50头以上的养殖大户和规模养殖场520个。同时,倾力发展紫芯红薯、紫皮核桃、脱毒马铃薯、高山延迟蔬菜、食用菌等地方特色食品及中药材。

通过狠抓产业化扶贫,投资拉动效应充分体现,产业项目正在做大做强,农业增效、农民增收凸显,基础设施得到加强,促进了贫困山区县域经济的健康可持续发展。

精准扶贫“摘穷帽”

为了让贫困户的“钱袋子”鼓起来,该县精准识别扶贫对象、精心分析致贫原因、精确配置扶贫资源,通过全面实施扶贫整村推进,积极发展扶贫产业,以提升贫困户发展能力等扶贫“套餐”力推贫困群众脱贫致富。

“认清人”扶真贫。该县在国家、省、市精准扶贫政策的指引下,制定出台《镇巴县农村扶贫开发建档立卡工作实施方案》,坚持“县上指导、镇上负责、村为主体”的原则,按照省确定的贫困标准,采取村级民主评议并通过三榜公示的办法精准识别贫困户,全程接受群众监督。由各镇所有村委会干部参与评选贫困村,调查核实各村贫困户情况,挖出真贫、挤出假贫,实现贫困村、贫困户信息动态化管理。

“把好脉”真扶贫。该县在做好贫困对象精准识别和建档立卡工作的同时,更加细致的找准贫困“病因”,根据摸底核查的详实数据,把全县85537个贫困人口的致贫原因归结为五大类,即:基础设施落后、缺少增收门路致贫;生存环境制约、自然灾害致贫;贫困失学致贫;残疾和智障致贫;突发重病致贫。

“下准药”快脱贫。该县针对贫困村实际和贫困户不同致贫原因,实行“一村一策、一户一法”扶贫方略,实行“六个一”(各镇建设一个示范村,各村确定一套领导班子,一个帮扶单位,各户确定一个帮扶计划,一个增收项目,一个帮扶责任人)推进机制。与此同时,实行跟踪监测考核逐村逐户制定帮扶措施,对需要搬迁的给予搬迁;缺乏致富技能的进行扶贫培训;缺少产业发展资金的给予资金扶持等等,不断提升精准扶贫的针对性和有效性。.

目前,该县已落实国家、省、市各类扶贫资金4.56亿元,启动建设“一村一策、一户一法”示范村23个,完成投资1.95亿元;建立精准扶贫村级领导班子163个,确定帮扶单位185个;扶贫龙头企业3个、产业合作社11个、产业扶贫园区1个,投放产业到户扶贫资金2765万元,覆盖贫困户9082户;实施土地治理18775亩,送魔芋、脱毒洋芋种子100余吨;实施扶贫“雨露计划”培训700余人,送技术资料6万余册,开展技术讲座118次,培训群众3.6万余人,12049名贫困群众从中受益。

通过整村推进、移民搬迁、产业开发、雨露计划、小额信贷等项目的实施,该县贫困山区基础设施、产业发展、社会事业得到了全面发展,农村面貌焕然一新,生态环境明显改善,人居环境更趋和谐,幸福指数逐渐提升,致富梦想初步显现,强有力地助推了新农村建设。

扶贫攻坚的号角在这方勤劳、朴实、厚重的热土上劲吹,干部群众凝心聚力“拔穷根”的满腔热情,定会托起大巴山人的精准脱贫小康梦!