日期检索:

边塞怀旧 深一往情深

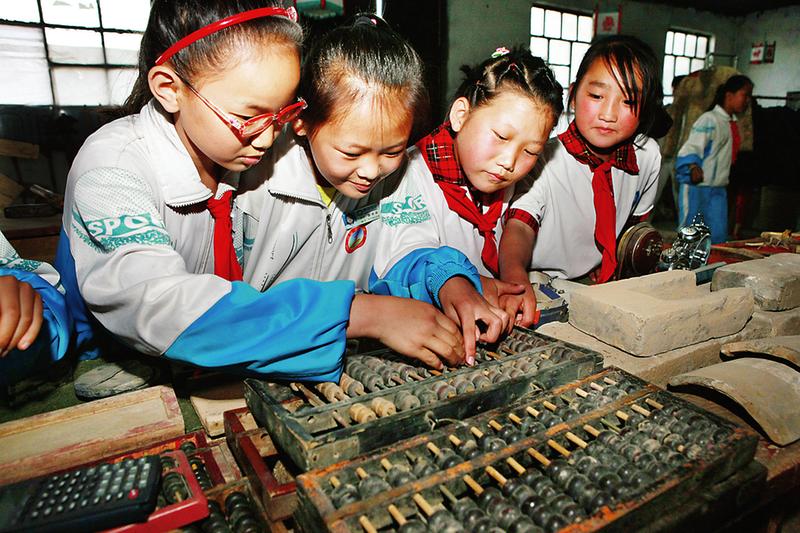

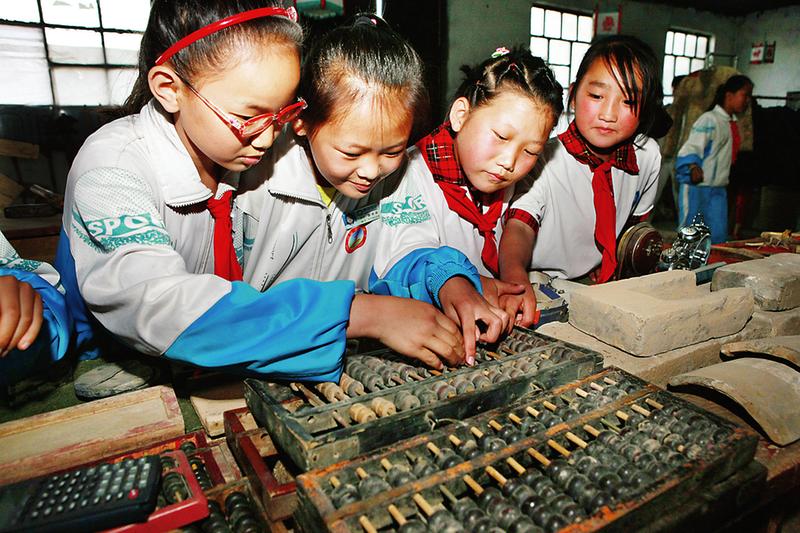

上世纪农民吃穿耕作用什么物品?也许淡忘的不光是城里人,就是现在的农村年轻人又能知道多少呢?令人欣慰的是,靖边县文广局干部刘名山省吃俭用积攒20多万元,创建起一个农耕民俗博物馆。

六月初,记者在这里领略了上世纪边塞农民的农耕民俗文化,再次感叹时代变迁,今非昔比。

在刘名山简陋的博物馆里,收藏有旧社会喻示女性地位低下、象征着男性附属物品的三寸金莲的裹脚鞋;代表农村自给自足自然经济的普通农家纺织用品捻线工具;民国时期,陕北拦羊汉的羊皮外套和毡鞋;当时农村拉车送粪、搬用农作物的大轱辘铆钉拉拉车。

新中国成立后,农村在集体大生产时用的广播喇叭音箱、扩音话筒,挑灯夜战时用的马灯;改革开放后八九十年代陕北农村用的石磨、石碾、煤油灯、铡刀,过年时木制的纸糊灯笼,挖窑洞、打墙送土时所用的独轱辘拉土柳编小木车等也尽现眼前。

来靖边农耕民俗博物馆,在这里你可以深刻感受到作为世界四大文明古国的中国源远流长的农耕文化,让成年人瞬间回到童年时代,忆及当年峥嵘岁月、苦涩年华,再次为之深深触动……