日期检索:

欢欢喜喜来到羊年大门口

咸阳人过年,越过越粘。过了腊八,就闻到了肉香,听到了炮响,瞅见了人慌,转眼年到了。

过年盼早,盼到祭灶。祭灶即过小年。腊月二十三家家大扫除,晚上祭灶,烧香磕头,岁岁太平。祭灶王爷“上天言好事,下界保平安”是人们祈求富裕平安的共同理想。祭灶用的菜肴(祭品)讲究刀口要匀,火候要巧,味道要好。三碟一桌不嫌少,七碟八碗也不多。扎紧了一年的钱袋子唯有此刻才能松开。

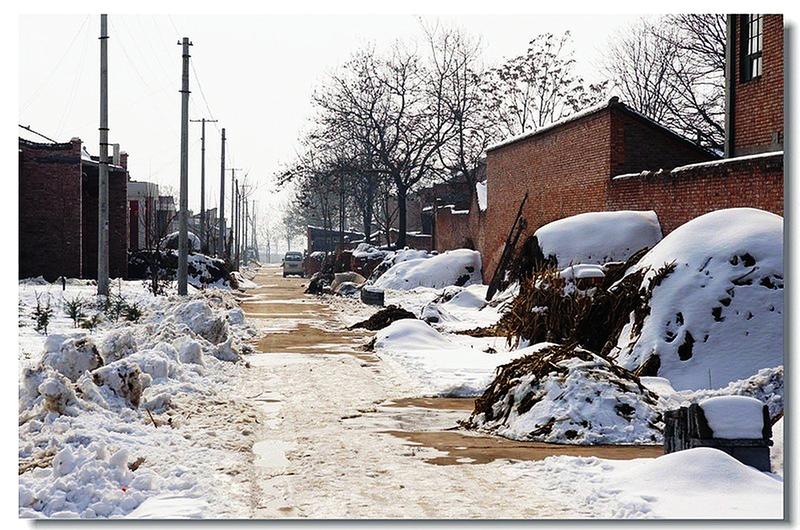

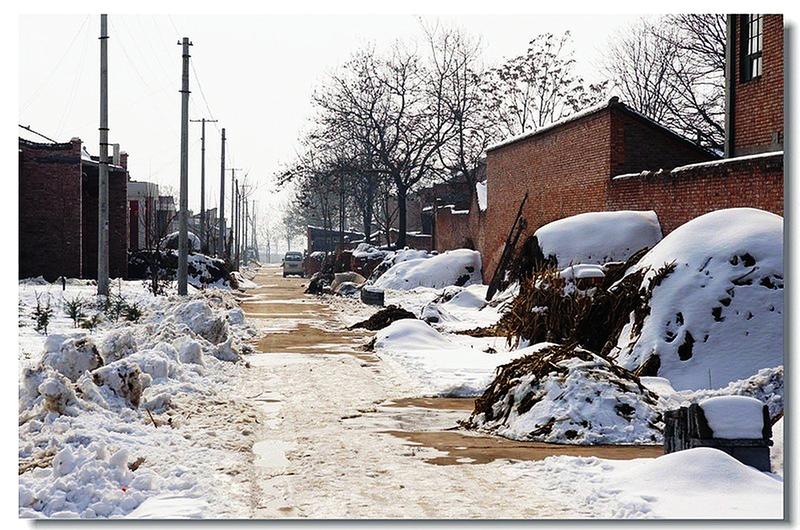

走进年关,乱糟糟的。鞭炮噼噼啪啪的响了,肉锅咕咕噜噜的开了,豆腐七上八下熟了,喜庆的锣鼓敲醉了河流山川,村外的道路上多了星星点点的回乡人。

春联点缀,万民同乐。除夕守岁,门神把门,少者得岁,老者增寿,中年人糊里糊涂过年。子时前放关门炮,子时后放开门炮,燃旺火,煮饺子,放鞭炮,给长辈拜年,如果你言拙口笨,说不出新年的贺词,村前村后连绵不断的鞭炮声替你道出了衷心的祝福,此时此刻所有的脸都会变得很亲近,所有的路都会就变得很短,人们心有灵犀一点通:“恭贺新年快乐,万事如意”。

大年初一,拜年抢早,邻里互拜,拜个吉祥。不经意间,刚结婚的小两口牵着手从村中走过,惹来了一村人的浪笑。许多人都明白,除了他爸和他妈,全村人数他俩辈分高,他们还想给谁拜年(乡俗过年晚辈给长辈行礼)?有胆大的想开新婚夫妇的玩笑,结果偷鸡不成反蚀米,新郎得意地笑着说:“别看你的岁数大,照样给你五角压岁钱,哈哈。”

拜年结束后,女人们挤在一起看电视,拉家常。男人们聚在一起猜拳行令,肥吃海唱,红红火火。吃得香甜,喝得滋润。

“初二初三家家忙,外甥拜舅女拜娘”。过年走亲戚不同与平常,一般是外甥先给舅舅拜年,其次是女婿去丈人家拜年,如拜年的亲戚带小孩或未成年人独自来拜年,在辞别时,主家要给孩子贺岁钱,钱不在多少而贵在心意,贵在人情。新婚夫妇头一年走亲戚,讲究出双入对,算是到亲戚家“认门”。辞别时男方的亲戚要给新媳妇礼物,女方亲戚要给新女婿礼物。正月走亲戚拜年,主家设席款待。宾主互贺,嘘寒问暖,端菜上酒,拜年吃饭,小孩得压岁钱,饭后打道回府。巷道里,厅堂前迎来送往,贺岁语,道谢声,此起彼伏,热热闹闹,红红火火。亲情、乡情、友情融会贯通,更加显得亲近友好。

正月初五送穷节,民间俗称“破五”。

“破”民间指破烂。破五,是说初五要清除破烂。

是日,黎明家家户户燃放爆竹,名曰“轰穷气”,家庭主妇打扫卫生,将清扫的垃圾送到户外,称为:“送穷”。男人掏厕出粪,谓之:“刨穷根”。这天早饭吃“搅团”。用意是填穷坑。午饭吃饺子,饺子像元宝,用元宝塞住“穷窟窿”,来年不欠外债,日子红火。

正月初七人齐节,咸阳民间称“人七”,因“七”与“齐”谐音,又称“人齐”日。

是日黎明,家庭主妇燃香祈福,家有几口人燃几炷香,根据香火自燃情况预测家人一年的福祸吉祥。“人日”节,各地饮食习俗不一,南部平原地区(南八县)盛行吃搅团,搅团是用玉米面团搅而成,故得名搅团。这天吃搅团按民俗叫“粘魂”。北部山区(北五县)盛行吃面条,他们把擀面切成细如丝,长如线形同挂面的面条叫“关魂面”。

正月初八“祭谷神”,咸阳地区的农民习惯在地头煨燃一堆火,称为“炙地”也叫“暖地”。

另外,咸阳民谣:“过了初八送花灯,舅送灯笼外甥迎”初八过后,咸阳各地花灯相继上市,人们开始购买花灯、走亲戚、送花灯,进入元宵节的准备工作。

正月初十,为石止节,民间俗称“硙子好日子”。

石止节,民间忌动石器,不搬石头。习惯在泰山石敢当、石碾,石磨处上香吊裱,设供祭祀。民间旧俗,除夕在石碾、石磨等物上贴对联,石止节以前禁止使用,过了石止节,便不再禁用了。

咸阳年俗,农历正月十二日为“老鼠娶媳”节。

此日,民间有贴《老鼠娶媳》剪纸的习俗。这些剪纸有简有繁。少到只有三只老鼠,最多有六七十只老鼠,组成庞大壮观的老鼠娶媳场面。

古老的“老鼠娶媳”节,如今在民间几乎失传。但人们通过合理想象创作的巨幅剪纸《老鼠娶媳》图作为非物质文化遗产应该予以抢救和保护。

正月十五闹元宵,乡下人从初七八就提前开始了,秧歌社火,锣鼓唢呐,杂耍百戏,应有尽有。入夜孩子们挑着五颜六色的纸糊灯笼四处奔走,最美不过放烟花,烟花点燃,火星飞溅,火树银花,造型各异,“天女散花”“满树黄梨”“孔雀开屏”“红梅报春”……花色纷呈,目不睱接,惹得打花灯的孩子们缠着大人,央求给他们也买几束来,没想到美梦成空,无奈,他们只好盼着明年的这个时候。

大人说:“过年真累,花钱如流水”。小孩说:“过年真好,吃肉砸核桃”。稍一愣神,年跑远了,春跑近了。于是,瞅个风和日丽的好日子,扬鞭催马奔个好年。