日期检索:

淳朴作画 善良做人

它,是被视为中国农村文化建设典型的“户县农民画”。如今,户县农民画走出户县,被赋予了新的时代意义,最 本报记者 邵林喜 张海明 李金蔚/文 刘俊 张辉 孙佩婷/图

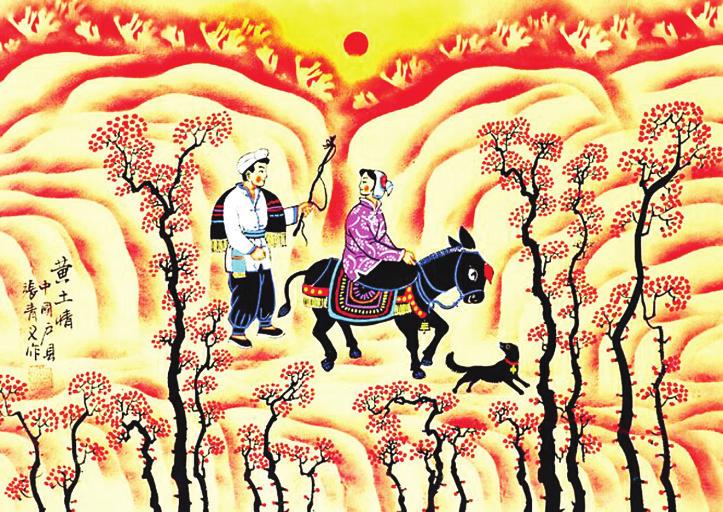

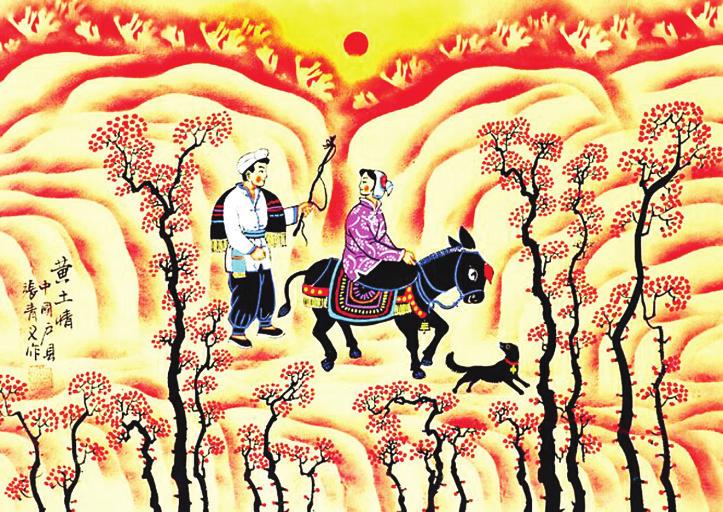

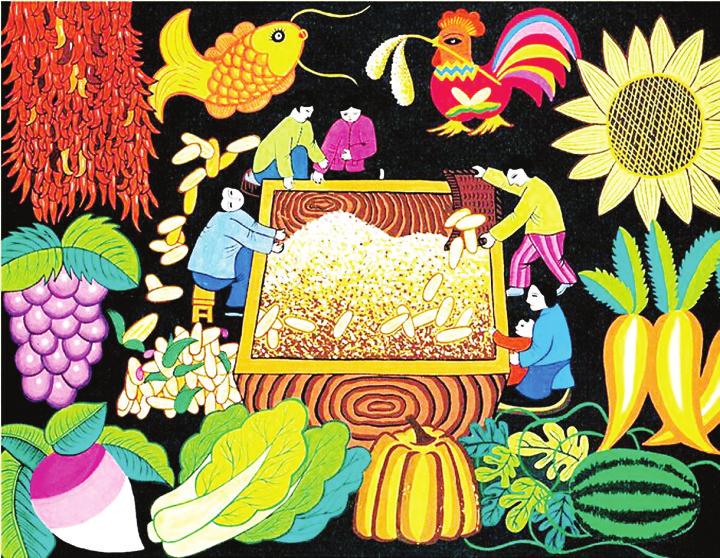

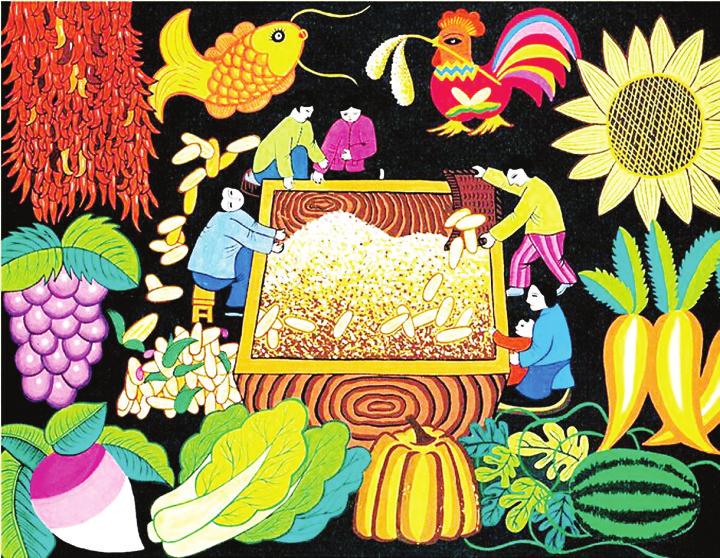

有这样一种民间艺术,它囊括了陕西关中地区的剪纸、壁画、年画、刺绣等艺术表现手法;它以朴素的绘画语言详尽生动地记录了农村生活劳动的场面;它以绚丽的色彩表达了地域特色鲜明的乡土生活和民风民俗,洋溢出三秦农民淳朴、善良、豪迈的感情本色。

它,是被视为中国农村文化建设典型的“户县农民画”。如今,户县农民画走出户县,被赋予了新的时代意义,最初生存的那片土壤和那些本土艺人,他们对于农民画有着怎样炽热的感情,记者走进画乡户县,找寻那些用汗水和心血传承文化的民间艺术家。

张青义儿时梦伴我40年的创作路

户县农民画起源于1956年,在“大跃进”时期政府鼓励生产,农民创作画报宣传,那时候户县当地壁画满墙。60岁的张青义是户县南索村人,现被誉为一级画家,户县农民画副主席。

1973年,张青义着手创作农民画,如今已经40余年了,经过不断地努力,百余幅作品先后被国内外友人收藏,其作品《牧牛图》、《山区大舞台》、《岁月》等获得国家、省市级多类奖项。2000年、2009年两次赴美国明尼苏达州举办画展并取得了极大的成功。

近几年,张青义开始把一些带有宣传的元素融入作品创作中来,他想通过这种能为大家所接受的方式来做一些公益性的宣传。

刘素英一见钟情投身农民画艺术

“第一次见到农民画时觉得这个颜色太漂亮了!我瞬间就被吸引了。”说这话时,50岁的刘素英脸上尽是孩子般的烂漫。她就是没有任何美术功底的农民画作家之一,这位户县农民画队伍中的后起之秀,1987年在户县农民画展览馆参加工作,工作环境让她接触到了色彩斑斓的农民画,从那之后被深深地吸引。如今已创作作品集百余幅,多幅在国内外展出获奖,其作品《农家小菜园》、《山村农家》等先后在国内获奖。

“我年轻的时候喜欢剪纸,一直就想怎样把剪纸的工艺融入农民画中来,慢慢地就摸索出了自己所喜欢的风格。”在展览馆创作间,记者看到了刘素英正在创作的《十子图》,红色的底子碧绿的叶子,颜色冲击力很强,十子孩童白白胖胖,透露出浓烈的关中文化色彩,有丰厚的文化底蕴,更具有现代艺术气息,抒发着户县农民对美好生活的热爱与追求。

李春利每幅画都是一则小故事

40岁的李春利自幼受奶奶的影响,酷爱剪纸绘画这些民间艺术,但和刘素英不同的是,她一开始对农民画并没有那么热衷,“刚开始我还看不上农民画,我没有下地干过活,也没有那样的经历……”说这些时,记者丝毫看不到她脸上的“嫌弃”,反而从她的眼神里,读出了对农民画深深的喜爱。

李春利从1995年创作农民画到现在,已有千余幅作品。它的作品个性鲜明,色彩艳而不俗,制作精美。《半边天》、《收蘑菇》等被作为杂志封面发表,2008年的长卷作品《巾帼竟芳图》被全国妇联收藏。

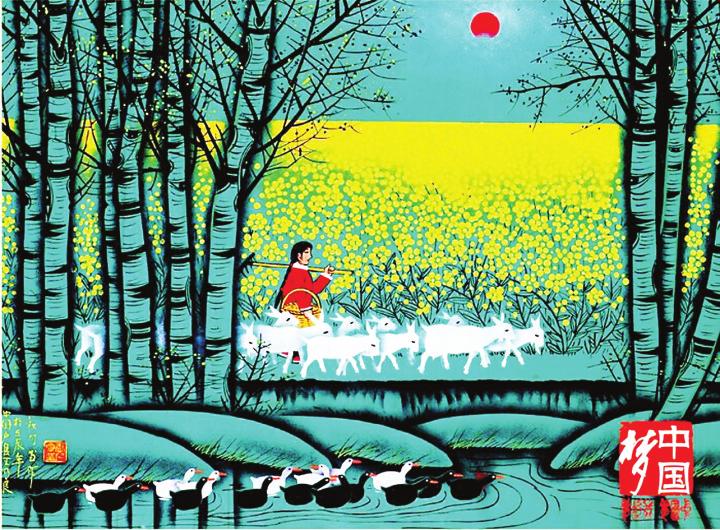

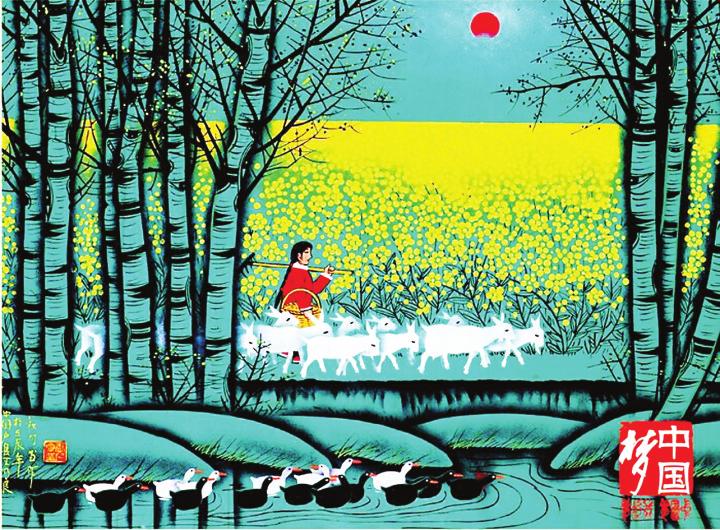

王乃良艺术的传承便是我的中国梦

说起美满和谐,在大批的户县农民画作家中,户县东韩村的王乃良算是得天独厚。他的很多作品被选入中国梦公益性广告,富强、民主、文明、和谐、自由、平等、友善、法治都在他的作品中体现得淋漓尽致。“我眼中的和谐就是这样简简单单,爷孙仨坐在丰收的农苑中,老奶奶扎着老虎鞋传承着一种民间文化,爷爷抽着老烟袋满脸惬意的微笑,孙儿嬉笑的追逐着院中的鸡鸭。”他指着一幅名为《金秋》的作品如是说。

在他的画室,我们看到了琳琅满目的几百幅作品,或人情洋溢、或休闲惬意、或春意盎然、或政通人和,这些美好的生活并不是他用画笔加工出来的,而是在户县农家随时可以看到的,吸引记者眼帘的是入选中国梦公益性广告的一幅《牧羊曲》,农民日出而作日落而息的景象,池塘的鸭、田间的羊,金灿灿的大片油菜花和关不住的满目早春绿,俨然一幅和谐美的画作。

在色彩方面,专业作画的调和色这些高级色彩并没有出现在户县农民画中,他们选择了最原始的色彩来上色,这种原汁原味反而形成了一种强烈的视觉冲击,也成为户县农民画的一大特色。恰如隐藏在画作背后的户县农民一般,淳朴、自然、正直、热情。

就像展馆馆长王文吉所说的那样,尽管这些年农民画还很“热”,但它的传承却是一个值得担忧的问题。户县是最早的农民画发源地,题材“接地气”也是大家所喜闻乐见的直接原因。近年来,当地政府一直采取各种措施来打造农民画的品牌实力,作为一种文化软实力的确给当地带来了很大的经济效益,农家乐、旅游业、吸引外商到画乡户县的投资等等。户县县委、县政府还拿出100万资金来做培训,搞人才队伍建设,鼓励更多喜爱农民画艺术的人来参与其中。我们期待户县农民画作者队伍中涌现出越来越多的新秀,将这种文化艺术经久不息地传承下去。