日期检索:

爱在此 梦在此

本报记者 张国政 特约记者 李西成 文/图

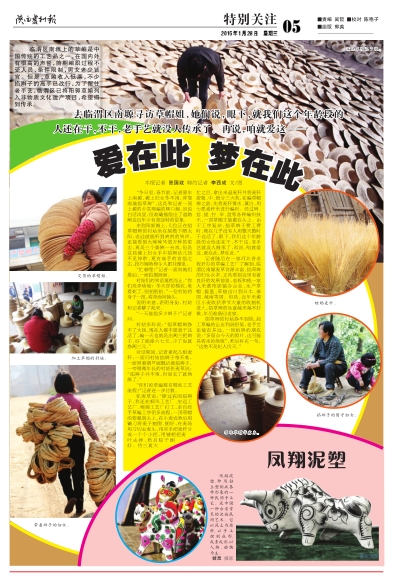

临渭区南塬上的草编是中国传统的工艺品之一,在国内外有很高的声誉,前期编织过程不受人员、条件限制,男女老少皆宜。但是,草编收入低廉,不少掐辫子的高手已改行,为了留住老手艺,临渭区已将阳郭草编列入非物质文化遗产项目,希望得到传承。

“冬日里,春节前,记者驱车上南塬,塬上妇女冬不闲,背靠南墙掐草辫”,这是和记者一同上塬的乡党现编的顺口溜,虽说白话浅显,但准确描绘出了道路两边近年少有却独特的景象。

来到阳郭镇上,几位正在掐草帽辫的村姑坐在屋檐下晒太阳,老远就能听到爽朗的笑声,还能看到火辣辣风情万种的姿态,真是三个婆姨一台戏,但是这些塬上妇女手中掐辫活儿却不见停歇,更有高手的盲掐之态,技巧娴熟得令人眼花缭乱。

“忙着哩?”记者一面向她们搭讪,一面拍摄画面。

村姑们的笑语戛然而止,“你们是弄啥地?冬天穿的棉衣,难看死了,别拍别拍。”一位村姑将身子一扭,将背面向镜头。

说明来意,表明身份,村姑和记者聊了起来。

“一天能掐多少辫子?”记者问。

村姑李玲说:“掐草帽辫挣不了大钱,现在人都不愿意干这活了,编一天也就是出两三把辫子,好了能挣六七元,少了也就挣两三元。”

对话期间,记者拿起几根麦秆,一面问村姑掐辫子难不难,一面照着葫芦画瓢试着掐辫子,一旁稍微年长的村姑张麦草说:“掐辫子并不难,时间长了就熟练了。”

“你们的草编都有哪些工艺流程?”记者进一步讨教。

张麦草说:“除过农闲掐辫子,我还在顺风工艺厂、宏远工艺厂、棉锦工艺厂打工,亲自经手草编工序很多流程,一顶草帽的要戴到头上,在小麦成熟后用镰刀将麦子割倒、捆好,在麦场用刀切去麦头,用双手把麦秆分成一个个小把,用镂粑把麦叶去掉,然后晾干捆好。待三夏大忙之后,拿出来退麦秆并将麦秆按粗、中、细分三大类,在编草帽辫之前,先将麦秆雾水、薰白,用七根麦秆来进行编织。经过辫、捻、搓、拧、举、盘等各种编织技术,一顶草帽才能戴在头上。由于工序复杂,掐草辫子费工费时,现在几乎没有人用整天整时干这活了,眼下,我们这个年龄段的女性还在干,不干这,老手艺就没人继承了,再说,咱就爱这,爱在此,梦在此。”

记者随后在一家河北省老板开办的草编工艺厂了解到,临渭区南塬麦草资源丰富,掐草辫的妇女众多,正是看到这里有着良好的发展前景,老板和他一家人来都阳郭镇办企业,生产草帽、提篮、草垫出口到日本、泰国、越南等国。但是,近年来塬区小麦收获季节大量的收割机进入,掐草辫的生意越来越不好做,年后准备回老家。

掐草辫的村姑挣不到钱,加工草编的企业利润很低,老手艺还能走多远,一同拍照的朋友说:“多留点今天的照片,这可能是将来的绝版”,然后补充一句:“这绝不是杞人忧天。”