日期检索:

“转”出活力乐了农民

特约通讯员 梁会平

“土地流转了,就是坐在家里不做事,基本生活还有了保障,你说咋不好嘛?”谈到如今的生活,陇县下凉泉村二组56岁村民葛广玉满是欣喜。

近年来,陇县围绕奶畜、核桃、烤烟等优势特色农业,积极探索土地集中流转新模式,促进了传统农业向现代农业转型,实现了农业提质增效与农民增收的“双赢”。

土地流转“转”出活力

陇县下凉泉村有耕地2230亩,大多是“绺绺田”,不利于农业机械化作业,加上种粮利润微薄,农户多以外出打工为主,种粮的几乎都是“三留守”(老人、妇女、儿童),且常常出现季节性撂荒。为此,2012年夏收后,村里成立了“众鑫”粮食种植专业合作社,试点推行“土地托管”模式:即农户一亩地每年向合作社交纳200元生产成本费用,从播种到收获前的生产管理、生产资料等,全由合作社统一组织,收获时群众只需拿着袋子在地头装麦粒。这种模式,当年就吸引全村100多户群众自愿“托管”388亩。

土地托管受到了当地群众的欢迎,随后合作社又探索出土地入股新模式:即在农民自愿前提下,将承包地或土地作价,以股份形式入到合作社,土地1亩折合1股,资金550元折合1股,合作社对“股民”实行“保底分红”,即正常年份情况下,每亩地保证基本收益550元,超产部分除提取20%的公积金、20%的风险金外,60%用于分红。目前,合作社共入股土地318亩,股金1.4万元。

村支书、合作社理事长葛建军说,土地流转集中连片后,合作社实行品种、播种、施肥灌溉、病虫害综防、收获“五统一”,旋耕机、播种机、收割机等大型农机派上了用场,极大地降低了劳动强度和生产成本。同时,规模经营的小麦连续两年获得高产,最高亩产达到520公斤,平均产量413公斤。

土地流转“转”出规模

“这些地距离村子远,过去有人种,但现在主要劳力都外出打工了,慢慢地就撂荒了。”城关镇堎底下社区麦枣村三组村民张金芳介绍说。2008年他一次性流转150户村民的640亩山地,加上附近的300多亩坡地,发展核桃产业,建成标准化优质示范园,如今成为陇县核桃种植大户。在陇县像张金芳一样,通过土地流转,流入家庭农场、专业大户的土地面积达3.4万亩。

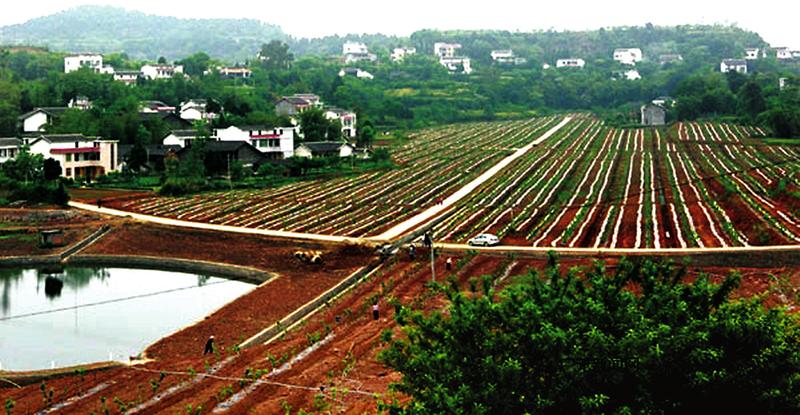

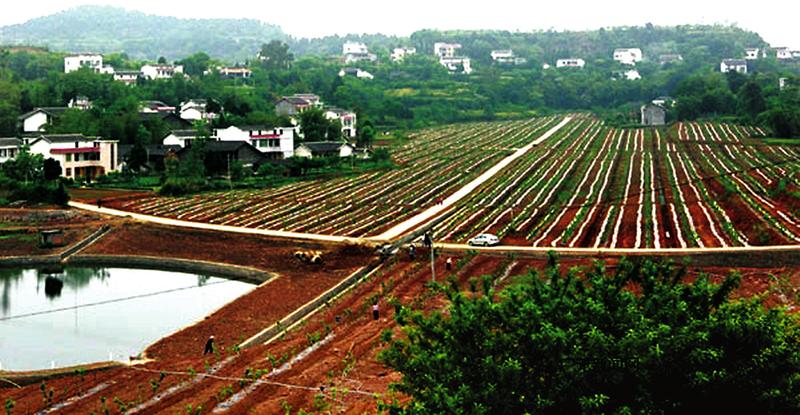

近年来,陇县围绕奶畜、核桃、烤烟等优势特色农业,因势利导,鼓励土地向经营大户、合作社、园区流转,促进传统农业向现代农业转型。陕西和氏乳业公司在杜阳镇下凉泉、曹家湾镇咸宜关村租地近300亩,建成两个千头奶牛场,既解决了部分农民务工问题,也带动了畜牧业规模经济效益的快速提升。火烧寨镇盛大烤烟专业合作社近两年采取承包租赁等形式,流转土地6000余亩,发展烤烟产业,建成全县烤烟第一镇。据了解,截至目前,全县承租土地百亩以上、从事适度规模经营的个人达到120多户。

目前,全县流转土地8万多亩。土地的流转,促进了全县产业大发展,该县奶畜、核桃、烤烟发展规模均居全省第二,建成省级现代农业园区3个、市级农业园区6个、县级现代农业园区8个。

土地流转乐了农民

眼下虽是隆冬,许多外出打工农民都陆续回家,但在陇县宏盛农牧有限责任公司食用菌标准化示范园里,陇县温水镇坪头村二组村民谢存菊,一边麻利地采摘着香菇,一边美滋滋地跟笔者“晒”起家庭生活:“过去全家人围着3亩地打转转,一年到头最多能落下几千元,现在把地全都流转给园区,每亩流转费500元,园区还跟我签订了劳动合同,每月收入2600元,既把钱赚了,还把家里老人孩子照顾了,加上老公外出打工,今年全家收入6万元没问题。”

宏盛农牧有限责任公司从坪头村4个小组400多户农民手中流转土地2150亩,建成占地千亩的现代化办公区、加工区、食用菌日光温室区、设施蔬菜大棚区、十连栋温室区、100吨冷库3座、烘烤房2座、核桃新品种展示区,年产绿色产品3万多吨,产值达到两亿多元。自从农业园区建成后,像谢存菊一样常年在园区“上班”的村民有64人,农忙时还有200多人进入园区打工。

“土地交给合作社,咋不种地还有粮食收。”一说起土地流转,下凉泉村老农葛广玉笑呵呵地说,自从土地“交”了后,家里里里外外的活他一个人就可以拿下,现在儿子和儿媳也能到外面安心打工了。

相信随着土地确权工作的顺利开展,必将推动农村土地承包经营权快速流转,进一步加快农民增收步伐。