日期检索:

圣地延安的山乡巨变

安塞王家湾羊场,羊子在享受阳光浴。

安塞王家湾羊场,羊子在享受阳光浴。

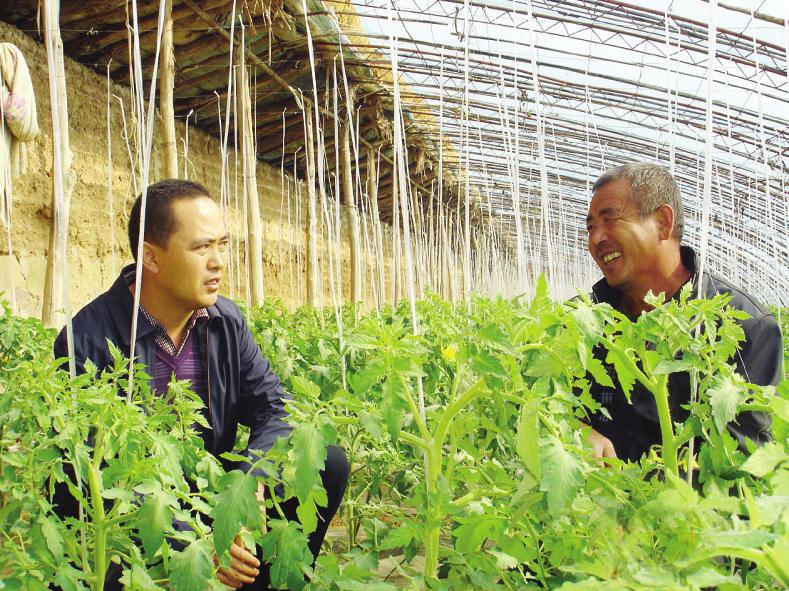

果农白志政(右)算收入。

果农白志政(右)算收入。

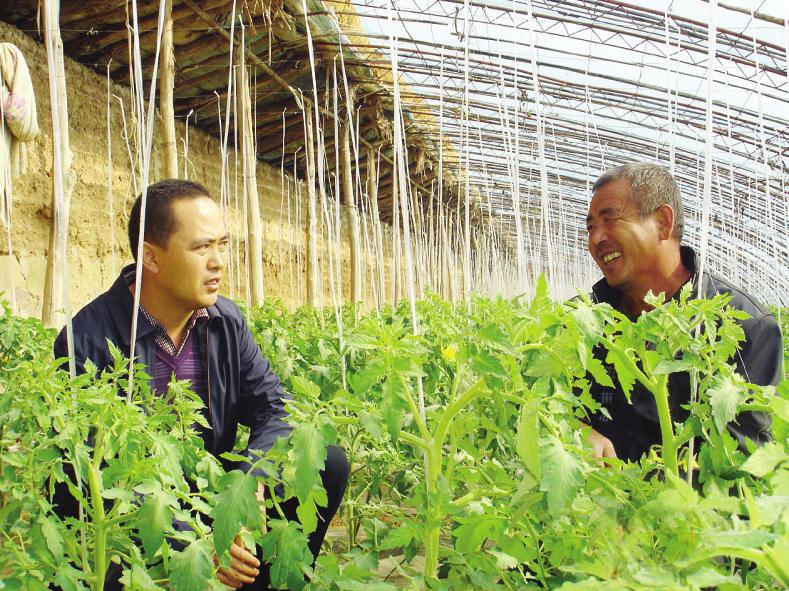

菜农白玉光(右)向农业干部介绍蔬菜种植。

菜农白玉光(右)向农业干部介绍蔬菜种植。

省委常委、延安市市委书记姚引良(左三),副市长杨霄(左四),视察农高会延安展馆。

省委常委、延安市市委书记姚引良(左三),副市长杨霄(左四),视察农高会延安展馆。本报记者 王红洲 姚远 文/图

农、林、水、牧协调可持续发展;治沟造地,保地保粮保生态的今世壮举;居民异地扶贫搬迁,破解城乡一体化发展难题,老百姓的幸福指数不断提升……

圣地延安的山乡巨变,,将迎来新的曙光。

——题记

距离延安市15公里的安塞县侯沟门农业示范园区,几条笔直的水泥路从中穿过,养殖区厂房排列有序,半弧型温室大棚错落有致,里面的蔬菜种苗郁郁葱葱,太阳能板在阳光照射下格外耀眼……处处洋溢着“现代”气息。

大棚苹果“帮”致富

侯沟门现代示范农业园区,年存栏能繁母猪2200头,出栏仔猪2.5万头;发展大棚菜405座,年生产蔬菜4052吨,远销甘肃、内蒙、宁夏等地。光伏发电不但能满足园区供电,多余电量并入大网销售。

据了解,园区占地1000多亩,从2003年发展至今,建起集仔猪繁育、设施蔬菜研发和光伏发电的现代农业园区。

记者在采访的时候,坪桥镇老洼界村的庄向春夫妻俩,正在园区购买蔬菜种苗。经过攀谈得知,两年前,他们在招湾镇建起6个设施大棚,每次都会来这里选购幼苗,这里的苗子品种齐全,存活率高。这次购买的西红柿幼苗价格每株0.65元,辣椒每株0.75元,年收入10万元以上。通过种大棚蔬菜,他家实现了致富梦想。

安塞县蔬菜营销服务中心主任常玉兵介绍说,园区花大力气,筛选培育了一批适宜当地气候条件和土壤环境的蔬菜品种,供各方种植户选购。常玉兵还说,农户自家的种苗也可以放到这里来培育代管,园区只收成本,每株0.25元。通过这种灵活便捷的方式,鼓励农民种新品种,种反季节蔬菜,致富走捷径,做大做强蔬菜产业。

今年56岁的白玉光是云坪村人,上世纪80年代就开始种植大棚。

“在我们这个地方,种大棚蔬菜是见效最快最稳当的项目了。”白玉光告诉记者,他养育了两儿一女,由于子女都没在身边,老两口管护了1.2亩大棚,种苗都是从侯沟门园区购买的。遇到技术难题,只需拨通电话,就有农技员上门服务,一年四季选种栽植,收入可观。

这几年,白玉光靠大棚种菜收入供养两个孩子上完高中,一个儿子在湖北完成大学学业,资助两个儿子分别在县城购置了楼房,自己的生活条件也得到了大大改善。

沿河湾镇方塌村土地面积2700多亩,苹果种植占到1800亩以上。在一个名叫东湾的地方,70多亩苹果林,红彤彤的苹果挂满枝头,果农白志政正在摘自家的苹果。

“3.5亩的园子,挣了6万多元呢。”白志政掰着手指比划着。他说,自己种了30亩,又租种了20亩。当前,他年收入20多万元,三年以后,年收入就会达到50万元以上。2011年,老白牵头成立了方塌村苹果专业合作社,在他的影响和带动下,发展社员110户。

安塞县山地苹果种植面积40多万亩,覆盖全县156个行政村,涉及2万多户果农,产值突破4亿元,农民人均纯收入年年递增,仅苹果单项人均纯收入就达到了3051元。

近年来,延安市提出“南提北扩”工程,即将南面的苹果在稳产提质的基础上向北扩展,逐渐增加山地苹果栽植面积,做大做强苹果产业,增加农民收入。2013年,延安市实现农林牧渔业总产值187.8亿元,农民人均纯收入达到8681元,全省居首。

延安市委市政府“十二五”提出“33155”产业发展目标,建设300万亩粮食、350万亩苹果、100万亩干果经济林、50万亩蔬菜和500万头家畜产业。建成11个省级苹果基地县。苹果产业要占到农民人均纯收入的70%以上。

洛川苹果、延川红枣、延安小米、延安地椒羊肉、黄龙核桃等9个获得国家地理标志商标,其中洛川苹果、延川红枣荣获中国驰名商标。

农高会上收获颇丰

记者近日从延安市政府获悉,刚刚结束的农高会上,延安市共有30大类90多种产品参展,苹果、红枣、禽畜养殖、蔬菜、杂粮、豆腐干、土蜂蜜、沙棘茶、羊肉、地毯、荞麦醋等具有鲜明的地方特色。先后与缅甸、上海、福建、江苏、山西、内蒙古等地客商就24个重要项目达成了合作意向。

延安市共推介招商引资项目95个,意向引资92.28亿元,其中24个项目参与集中签约活动,主要涉及金融合作、果业产业开发、畜牧规模养殖、农产品流通网络、苹果气调库建设、冷链仓储配送、农产品加工、农产品销售等方面,引进资金14.52亿元。

“美丽乡村”雏形形成

习近平总书记指出:“中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富。”

近年来,宝塔区开展了轰轰烈烈的城乡环境综合整治,全区干部群众齐心协力、攻坚克难,城乡面貌焕然一新。今年4月,结合第二批党的群众路线教育实践活动,宝塔区又组织开展了“干群携手共建美丽乡村”活动,宝塔区副区长高晶认为,开展这样的活动,就是要让党员干部在建设美丽乡村的实践战场上接地气、惠民生,与群众打成一片。

李渠镇呼家坡村位于延安市东过境路沿线。宝塔区卫生局作为该村包扶单位。局党委书记刘霖说:“我们组织干部职工对村民住宅杂物进行了整理堆放,清运并填埋了垃圾,对沿路居民房屋房顶进行了坡屋顶改造,同时还帮村子完善了《村规民约》,开展了群众性的卫生户、卫生村创建活动。”经过整治,昔日的“丑小鸭”,如今变成了“白天鹅”。

在李渠镇核桃树塔村,村民李成元家的5孔窑洞刚刚完成改造,窑顶斜着加盖了一层漂亮的树脂瓦。“改造很有必要而且好处很多。”李成元说,去年暴雨成灾后,他买了几大块塑料布遮盖窑顶,但天晴了必须取下来晒,一下雨再盖上去,很麻烦。现在改造了屋顶,以后再也不用担心下雨把窑洞下塌了。

临镇镇任家塬村是宝塔区有名的苹果专业村。全村93户人家拥有1700多亩果园,其中挂果1400多亩。依靠苹果产业富裕起来的村民,目前已经有50多户购买了私家车,还有40多户在镇里购置了楼房,过上了城里人的日子。宝塔区副区长刘刚说:“美丽乡村建设必须要以产业为支撑。近年来,我们大力发展林果、棚栽、草畜三大农业主导产业,特别是以山地苹果为核心的林果业已成为宝塔区农业第一大支柱产业。”

据了解,宝塔区山地苹果总面积达47万亩,挂果面积29万亩。果业成为农民增收的主要来源,全区人均果业收入过万元村达60余个,果业收入10万元以上的达600余户。

位于麻洞川乡樊村的农邦蔬菜示范园,是一个集蔬菜种植、储运、销售、采摘、观光、休闲餐饮为一体的蔬菜高效观光休闲示范园区,2012年3月,由乡政府以招商引资方式引进。公司负责人韩士劲说:“我们在樊村以每亩800元的价格集中流转了500亩土地,还雇佣了30多名村民在公司打工,每月工资3000元。”农邦蔬菜示范园的成立,直接带动了周边蔬菜产业的发展。麻洞川乡乡长李东生说,2012年以前,全乡只有零星的一点蔬菜地。在示范园的带动下,周边4个村子已发展蔬菜面积3000多亩。像农邦蔬菜示范园这样的现代高效农业企业,宝塔区目前已有6个。副区长刘刚说:“这样的示范园,对农业新品种的推广、新技术的引进、新市场的开拓和新型农民的培育都大有好处。这是我们未来农业发展的方向。”

延安市人大副主任、宝塔区委书记祁玉江说:“建设美丽乡村只有开始,没有结束;只有更好,没有最好。

截至目前,延安市已开展美丽乡村建设乡镇66个、村庄371个,投入资金14.86亿元,用于村庄基础设施建设和环境治理,村庄人居环境明显改观。“美丽乡村”雏形基本形成。

畜牧业:在发展中寻求突破

延安市围绕“保供给,保安全,保生态、增效益”的总体要求,全面实施“15222”工程,在“十二五”期间,发展1000万只鸡,500万头生猪,200万只羊,20头牛和20万箱蜂。

2014年,生猪出栏151万头,家禽408万只,肉牛7万头,羊子52万只,养蜂6.2万箱。畜牧业产值达到31亿元。“南牛北羊果区猪,城郊养鸡山区蜂”产业格局已经形成。

延安市畜牧兽医局局长冯保学告诉记者,坚持把规模养殖作为发展现代畜牧业的主攻方向,推进畜牧业生产方式尽快由传统养殖向规模养殖转变,由粗放型向工厂化养殖转变。冯保学举例说,宝塔区刘家河“龙头企业+基地+农户”和甘泉县封家湾“公司+合作社+农户”等模式,逐步形成了标准化规模养殖发展新格局。

“产业做得再好再大,食品安全,动物检验检疫预防更加重要。”冯保学说,近年来,禽流感、口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫、狂犬病、布病等疫病的免疫工作得到加强,全市连续9年未发生重大动物疫情,多年来未出现畜产品质量安全事故。

冯保学认为,畜牧工作也要重视创新,延安正在实施地椒草引种试验,打造延安“地椒羊肉”品牌。依托西北农林科技大学,共建校地合作肉羊试验基地,以品种改良和配方饲料为研究课题,开展3年项目合作。结合治沟造地,开展人工种草,大力发展舍饲养羊,确保退耕还林还草封山禁牧,巩固生态文明建设成果。