日期检索:

水利科技助力抗旱保粮

今年抗旱保秋期间,宁强县调动一切水利设施,力争将旱情造成的损失降力争将旱情造成的损失降到最低。图为高寨子镇玉皇观村正在对茶园实施喷灌。

今年抗旱保秋期间,宁强县调动一切水利设施,力争将旱情造成的损失降力争将旱情造成的损失降到最低。图为高寨子镇玉皇观村正在对茶园实施喷灌。

渭南市临渭区下邽镇果农在葡萄挂果的关键时期用交口抽渭灌区的水灌溉葡萄。

渭南市临渭区下邽镇果农在葡萄挂果的关键时期用交口抽渭灌区的水灌溉葡萄。

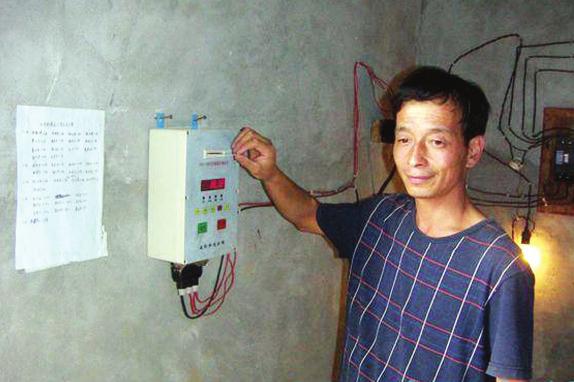

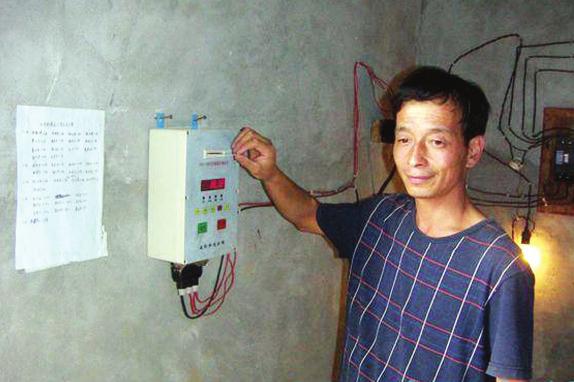

石头河水库灌区应用节水灌溉技术,使当地农民浇地变成了一件轻松事。

石头河水库灌区应用节水灌溉技术,使当地农民浇地变成了一件轻松事。

7月中下旬以来,由于旷日持久的干旱,使丹凤县8000余群众生活用水陷入困境,8万余群众生活用水不同程度受到影响。图为该县抗旱服务队为商镇麻池村群众送水。

7月中下旬以来,由于旷日持久的干旱,使丹凤县8000余群众生活用水陷入困境,8万余群众生活用水不同程度受到影响。图为该县抗旱服务队为商镇麻池村群众送水。

扶风县杏林镇农民在用宝鸡峡的水灌溉玉米并施肥。

扶风县杏林镇农民在用宝鸡峡的水灌溉玉米并施肥。

蒲城县椿林镇岳兴村六组村民在用东雷抽黄灌区的黄河水灌溉抗旱。

蒲城县椿林镇岳兴村六组村民在用东雷抽黄灌区的黄河水灌溉抗旱。今年汛期,我省出现了18年来最严重干旱。应对干旱,科学的用水计划,科学研判,科学调水,科学高效节水——水利科技在陕西这场“保人饮、保灌溉”为重点的抗旱保粮战役中作用突显,为政府决策提供了更准确、更可靠的科学支撑。

科学研判 为抗旱赢得主动

灾害发生前的预警系统是面对自然灾害的首道防线。2013年,省水利厅开展的《陕西省渭河及支流河道旱情预警及评价系统研究》科技项目,对渭河各河段自然地理、社会经济、水资源概况等进行调查和分析,建立了一套符合陕西水情的旱情评价体系,准确描述河道的干旱状态、程度及抗旱形势,为抗旱减灾提供技术支撑。

今年5月初,省防总依据此项目研究阶段成果,向渭河流域有关地市发出夏伏旱干旱预警,并指导交口抽渭等灌区在渭河低水位来临前引水灌溉;在夏伏旱渭河低水位期科学引水灌溉,对宝鸡峡等灌区实行轮灌;同时,根据断面流量,统筹上下游用水,实行各个灌区间的科学调水,既满足了抗旱需求,又确保了渭河各断面基流,实现渭河全线在大旱期间不断流,为科学灌溉、水库蓄水、补水和应急调水提供了科学支撑。

2012年,省水利厅开展的《冯家山水库漫坝风险分析与安全评价》科技项目通过验收,成果达到国际领先水平。依据此研究结果,今年7~8月伏旱期间,冯家山水库科学调度,提前增蓄,为抗旱提供了水源保障。同时,为宝鸡峡灌区的王家崖水库、乾县的羊毛湾水库实施应急调水,为城乡居民生产、生活提供了安全用水保证,实现了大旱期间水资源共享互补。

实践证明,非常时期,建立在科技支撑基础上的科学研判,是夺取抗旱胜利、将灾情损失降低到最低的有力保障。

当前,我省与中国水科院联合开展的《陕西省渭河干流可调水量分析与调度机制研究》项目,将为解决渭河生态用水提供技术支撑。结合正在建设的“双十双网”重点水源工程,迅速转变治水思路,及时开展了《石川河地下水库关键技术研究》科技项目,拟在富平县建立地下水库,此项研究已取得阶段性成果。据了解,这项战略性水源储备工程将对陕西渭北地下水开发利用、应对旱情具有十分重要的意义。这些科研项目的实施都将大大提高全省防汛抗旱减灾能力和水资源日常管理水平。

科学节水 小力量撬动大杠杆

《大棚实用菌自动化监控技术应用与示范推广研究》项目的实施,着实让汉阴县双乳镇双乳村的农户们尝到了甜头。项目实施前,需要3个人灌溉一个大棚,耗时1.5个小时,用水320方,项目实施后一个人便可控制,45分钟足矣,用水205方,省工、省时、省水,还增产,并实现了实用菌不同生长周期的自动化节水灌溉。科学高效的灌溉方式在今夏的伏旱天里成为抗旱“新主力”。

据了解,发展科学高效节水灌溉是建设节水型社会和缓解水资源矛盾及总量不足、提高农业综合生产能力的关键举措和根本途径。目前,《榆林市水利综合试验基地节水灌溉自动化远程监控技术示范研究》、《陕西省苹果优质高效节水灌溉制度研究》等一大批科技节水项目在我省遍地开花。同时,围绕渭河流域治理、防汛抗旱、节水灌溉、水土保持等重点领域、事关全省水利改革发展的153项重大科研项目相继启动,喷灌、滴灌等18项适用新技术及新产品大面积推广应用。越来越多的科技项目将继续为我省抗旱防汛减灾提供强有力的科学支撑。