日期检索:

夏收

算黄算割鸟叫的时候,就离夏收临近了。每当布谷鸟、算黄算割鸟啼鸣,乡土味极浓的我,虽处闹市,却倍感亲切温馨,往事的回忆涌上心头。

从上世纪六、七十年代起,我还是小学生的时候,就开始帮助父母夏收。到了七八岁上村小,每当夏收割麦,学校放忙假十天,我就和小伙伴们盯着生产队公示栏公布的拾起麦价格,为挣点学费减轻家庭负担,准备和大人们一起鏖战“三夏”。生产队公布,每拾一斤麦穗给五分钱,收割开始后,我就和姐弟们早出晚归拾麦子。

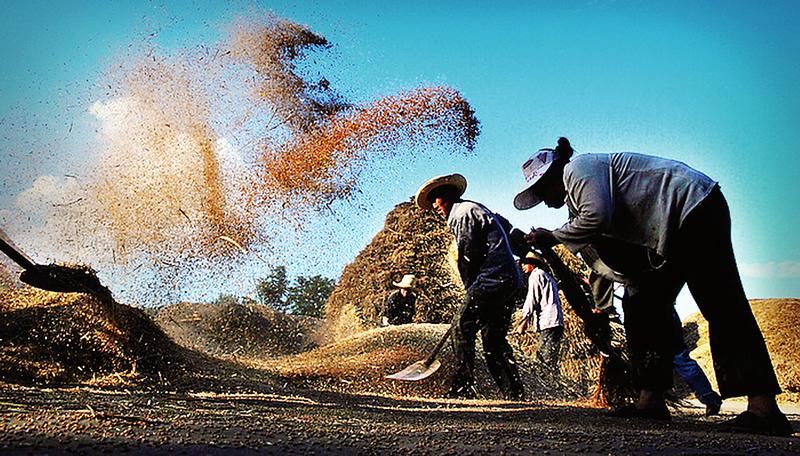

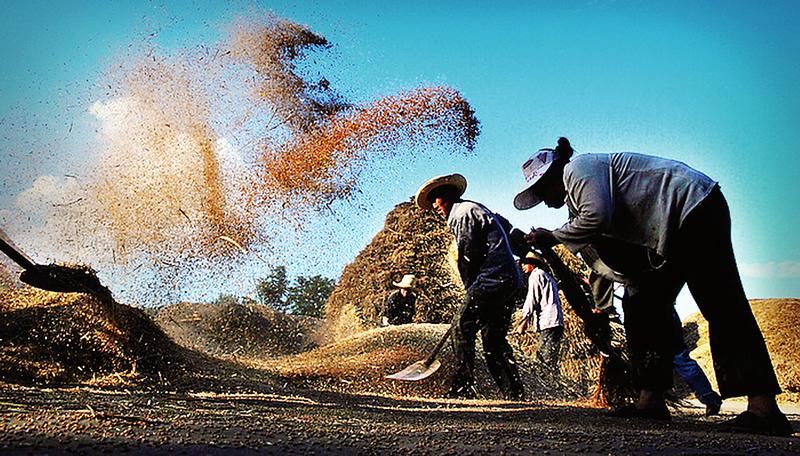

当时,生产队劳力欠缺,割麦就成了大问题。为了龙口夺食,及时收割不误农时,队里只能派人去召公、杏林、法门、县城集市请麦客割麦子。社员们把割倒的麦捆用马车和人力架子车运转到碾麦场上,堆垛防雨。然后早晨趁墒种玉米,上午下午趁日头好摊场、碾场、脱麦,晚上扬场,再晒干后入库。若遇连阴雨天,老牛碾场收种要持续二十多天,甚至一月。就这样苦干鏖战,小麦收成亩产三四百斤。究其原因,生产队时期,灌溉条件差,化肥基本不用,地里施的是墙头土、炕土粪、老崖上的“黄土搬家肥”,加之良种更换较慢,产量就难以提高。农民昼夜忙碌,一年到头,交售完公购粮任务,人均小麦口粮分不到百八十斤,只能用秋粮补充。

到了上世纪七十年代初期,我参加了工作,每到夏收,我都要向单位领导请假一周,回家帮父母收种。年复一年,又过了七八年,我结婚了,妻子是农民,虽在县级部门工作,但却是“一头沉”,命里注定我要与“三农”结下不解之缘。不论在单位上班,还是在西安、宝鸡进修学习,每当夏收,我都要急匆匆赶回家,帮父母、帮妻子收麦种地,真可谓忙罢上午、干下午。等到收种完毕,我就像太阳暴晒后的焉茄子,疲惫不堪,不停地喝水,却不想吃饭,眼睛黏糊糊得不想睁眼,经常受到父母和妻子的数说。

论起割麦收种,我的父母和妻子可是行家里手。我的父母和妻子每天人均割麦在两亩左右,而我却费尽百八的劲,仅能割不到一亩麦子。妻子数落我:“真成了洋学生,生在农村,不会割麦,打麦捆还算行!看那割麦的姿势,就不像咱农民出身,一会喝水,一会擦眼睛,时间都让你浪费完了……

唉!论起割麦,的确是个费力吃苦的活。咱农民面朝黄土背朝天,大热天气,麦黄地燥,挥动镰刀,浑身热汗从头到脚往下流,能不费劲,能不苦吗?他们盼望着早日能用机械代替劳累的割麦。

现如今,广大农村旧貌换新颜,机械化代替农民繁重的劳作。今年夏收开始后,我一个人回家收割,虽然家里还有五亩责任田,田里收割机地头站队,农机手服务态度蛮好的,你往自家地头一站,用手指清地界,不一会儿,五亩麦子就变成金灿灿的麦粒,跟随收割机服务的农运车就帮你把麦子运回家中。从收到种仅一天时间,几乎不用你动手,农忙成农闲。